矢野直人

Naoto Yano

Sold Out

13,200Yen(Tax Included)

Sold Out

24,200Yen(Tax Included)

22,000Yen(Tax Included)

22,000Yen(Tax Included)

7,700Yen(Tax Included)

38,500Yen(Tax Included)

38,500Yen(Tax Included)

13,200Yen(Tax Included)

矢野直人

Naoto Yano

“Naoto Yano” is the hope of karatsu ware, which is well known among pottery lovers. While studying in the united states for five years, he learned oil painting, and through encounters with people with different religious views, he gained a first hand experience of his father’s passion for manufacturing and japanese culture. After returning to japan, he entered Saga Prefectural Arita Ceramics College, worked as a part time lecturer, and began making pottery at tonoyama Kiln. His encounter with okugorai tea bowl(old-karatsu)established his direction as a potter, and he continued to push forward through self study and accumulated numerous experiences.

Old-karatsu prospered mainly from the momoyama to the early edo period, but when japan’s first porcelain(early-imari)was produced in 1616, the arita porcelain industry developed rapidly and had a shocking effect on karatsu ware. It had a serious impact. As a result, ceramics, including karatsu ware, began to decline, but old-karatsu, which shined for a short period of time, is extremely popular today. He also loves old-karatsu, and his passion is reflected in every detail of his pottery.

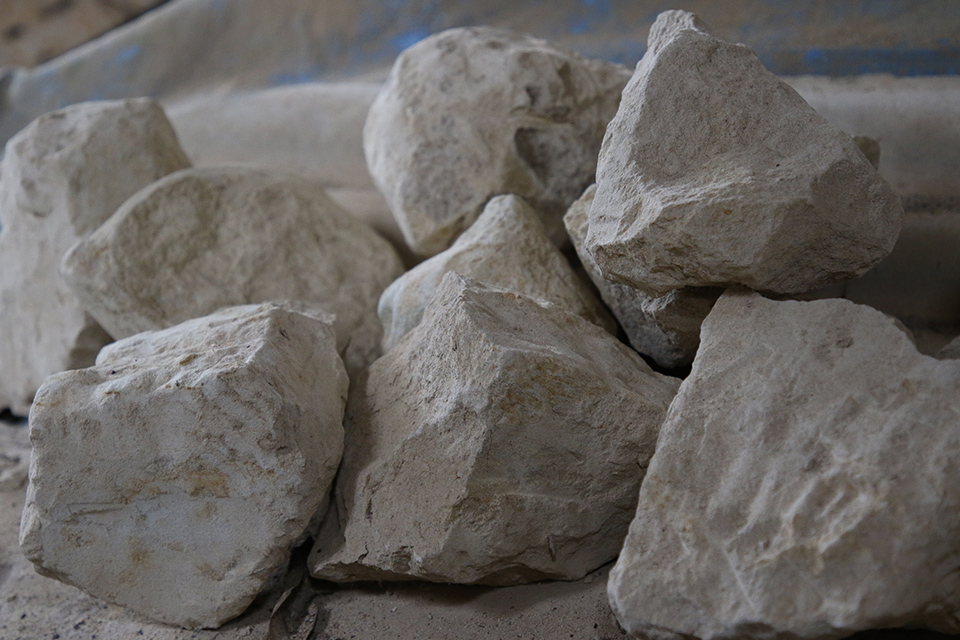

He begins by personally collecting the raw material called “sandstone” that was actually used in old-karatsu. He never buys commercially available soil. This commitment and attitude towards making pottery is probably what has led to the heights that are unrivaled by others. The sound of crushing sandstone, which has been stripped of iron, echoes. Powder it using a stamper for about 2 days to make it uniform.

From here move on to the elutriation work. Add water to the powdered sandstone and stir. This allows the impurities to settle and the supernatant portion is transferred to another bucket. The material that settles to the bottom of the bucket that was transferred becomes potter’s soil. He explains that karatsu ware was developed from the white porcelain technique fired in korea, but I think it was through trial and error that he went through a lot of trouble until he was able to obtain a stable pottery soil.

His potter’s wheel technique is simply beautiful. He is truly passionate about research, and not only does he simply appreciate ancient ceramics, but he also traces the production techniques behind them. This inquisitive spirit is his driving force and underpins his solid technique.

He recreates the traditional climbing kiln and fires the kiln. Currently, most pottery is fired in electric or gas kiln. This is because it is easy to fine tune, is stable, and can reduce installation and maintenance costs. Firewood kiln is difficult to fire, and the results are unstable, but they can produce unexpected kiln changes and textures. This is also the reason why he takes pride in firing kiln. Firewood is added from the first room and the temperature is raised to 1,200 degrees in 12 hours. Firewood is poured into the fire pit in the first room where the works are packed, raising the temperature to 1,300 degrees in three hours. Similarly, it takes 24 hours to fire the second room, then the third room, and then fire everything up to the fourth room. The technique of throwing firewood over and over again and controlling the flames is not based on textbooks, but is cultivated through experience and intuition.

The works he creates have a unique simplicity, yet are crisp and beautiful. You can feel the care taken in every detail of the ware. It seems to represent his innocent yet sincere personality.

There is a saying in karatsu ware that “Eight parts for the creator, Two parts for the user,”. The created works are entrusted to the users and continue to grow day by day. The best part of karatsu ware is its generosity, which is suitable for everyday life, and continues to appeal to pottery enthusiasts of all ages.

The tonoyama Kiln is located on a hill near the ruins of nagoya castle, where Hideyoshi Toyotomi was based during the bunroku and Keicho eras. From here, countless ships departed for korea. His eyes shine like a boy’s as he gazes at the roots of Karatsu ware some 200km away, paying homage to the potters of the past while moving forward in his own distinct direction. He doesn’t stop walking today either.

Naoto Yano

矢野直人

1976-

Naoto Yano was born in saga prefecture.

In 1994, study in america for 5 years.

In 2002, graduated from Arita College of Ceramics.

In 2003, became the Temporary Lecturer of the Arita College of Ceramics.

In 2004, started making pottery at home(Tonoyama kiln).

In 2008, made pottery in korea for 6 months.

In 2015, built the climbing kiln.

Equipped with a discerning eye and outstanding ability, he is the driving force behind the popularity of karatsu ware today.

Photography:Akira Eto

Text:Takashi Imabayashi