Takatori Ware

高取焼

https://tenpyodo.com/en/product1/cat/japan/(Handled Items ⇒ Japanese Antique)

Takatori Ware

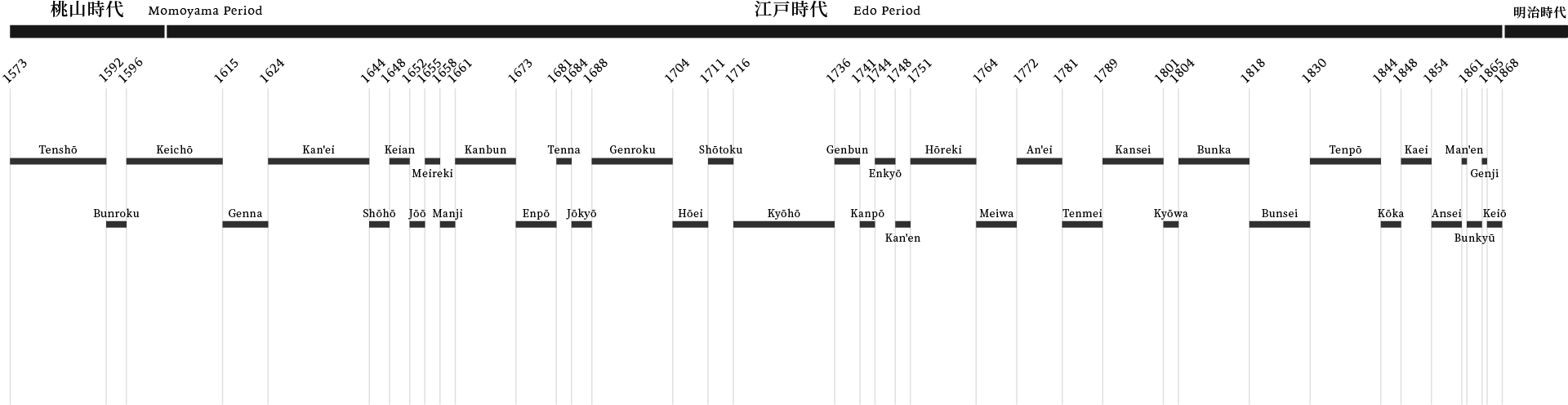

Takatori ware is a type of pottery that was fired as official ware under the patronage of the kuroda clan of the fukuoka domain in chikuzen province. The takatori ware kiln, which descended from the domain-kiln, was moved many times, and as one of the “Enshu-Seven-Kilns” created in response to Enshu Kobori’s preferences, it mainly fired tea pottery. Hachizan(japanese name:Hachizo Takatori), a potter who was summoned during the bunroku and keichō eras, opened the kiln at the foot of mt. takatori(currently nogata city, fukuoka prefecture)on the orders of the first feudal lord, Nagamasa Kuroda. Due to his military exploits at sekigahara, Nagamasa changed his country from nakatsu province, buzen province to fukuoka, chikuzen province in 1600, and is thought to have started activities at the “Eimanjitakuma-Kiln” around 1602, after becoming the first lord of the domain.(*There are various theories about the year the kiln was opened.) In 1614, the kiln was moved to the “Uchigaso-Kiln” in the same area and full scale pottery production began. After Sen no Rikyu’s death, Oribe Furuta received attention, and oribe preferred designs such as the shoe shape and deformation. The uchigaso kiln is characterized by faithfully incorporating Oribe’s favorite designs and quickly adapting to the trends of the time. After Oribe’s death, Enshu served as the shogun’s tea ceremony utensil instructor, and the style gradually changed to “Kirei-Sabi”. Following Nagamasa’s death in 1623, Hachizan and his son asked Tadayuki Kuroda, the second lord of the domain, to return to korea in 1624. This angered Tadayuki and they were ordered to live in seclusion in yamada village(currently kamiyamada, kama city, fukuoka prefecture). There, he and a small number of his disciples opened the small kiln called “Yamada-Kiln” to fire daily necessities. It is known that Tadayuki had an unusual passion for collecting tea utensils. As Hachizan moved to yamada village, many potters moved to the adjacent kamanokuchi-kiln(agano ware). Later, in 1630, the Hachizan father and son received permission from Tadayuki and opened the “Shirahatayama-Kiln” at the foot of mt. shirahata(currently iizuka city, fukuoka prefecture). It is said that prior to this, on Tadayuki’s orders, he went to Enshu in fushimi(kyoto)to receive technical guidance. The shirahatayama-kiln has been confirmed to produce many works that conform to the new philosophy of kirei-sabi, which represents the aesthetic philosophy of Enshu, and is also called “Enshu-Takatori” because it exudes a thin, elegant and sophisticated molding beauty. Since this kiln, which has achieved remarkable development, the style has changed significantly, and many of the finest works can be seen in chaire. The name of takatori ware that has historically become famous is enshu-takatori, which is characterized by its gorgeous and elegant shape, and takatori ware is the most common among the national ware tea utensils owned by Enshu. Hachizan ended his life here in 1654. During the era of the 3rd lord, Mitsuyuki Kuroda, and the 4th lord, Tsunamasa Kuroda, kilns were moved and expanded many times. In 1665, the kiln was moved to the “Koishiwaratsuzumi-Kiln” in kamadoko, tsuzumi village, kamiza district(currently toho village, asakura district, fukuoka prefecture. In 1688, the kiln was moved to the “Ogatani-Kiln” in tajima village, sawara district(currently terukuni, chuo ward, fukuoka city), but the kiln was closed in 1704. It is said that production activities at the takatori-domain-kiln ceased for about 12 years after this. In 1716, the “Higashisarayama-Kiln” was opened in murakaminoyama, sohara village, sawara district(currently sohara, sawara ward, fukuoka city). This was the last kiln in the tradition of domain-kiln, and remained active until 1871 when the feudal domain was abolished and the establishment of prefectures. Currently, Hachizan Takatori, Hassen Takatori, Hekizan Onimaru, and Miraku Kamei are passing on the style of “Enshu-Takatori” using traditional techniques.

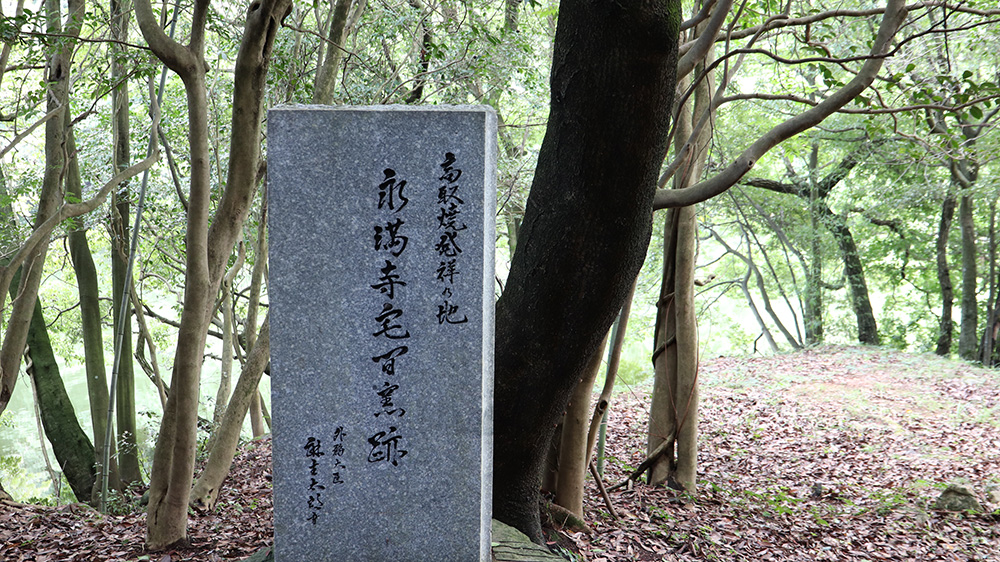

Eimanjitakuma Kiln 1602-1614

The eimanjitakuma kiln is the earliest known kiln and is said to be the birthplace of takatori ware. It is located on the border between chikuzen province(kuroda clan) and buzen province(hosokawa clan), and adjacent to the kamanokuchi kiln(agano ware). The nogata city board of education conducted an excavation survey in 1982. It is the small kiln with a total length of 16.6m, and the excavated pottery fragments have been confirmed to include bowls, dishes, jars, mortars, and a small amount of tea pottery. It is characterized by a glaze that resembles the surface of a sea cucumber, and there are only a few works, making it highly prized. The eimanjitakuma kiln site was designated as an intangible cultural property by nogata city in 1988.

Uchigaso Kiln 1614-1624

The uchigaiso kiln is a kiln with more advanced firing capabilities than the eimanjitakuma kiln. Using a variety of sophisticated techniques such as ash glaze, madara glaze, iron glaze, feldspar glaze, copper glaze, and beating, unique and bold tea utensils favored by Oribe were created. The nogata city board of education conducted excavations from 1979 to 1981. A large scale kiln with a total length of 46.5m, tea utensils such as chaire, tea bowl, fresh-water container, vase, and plate were made. Many daily necessities have also been found in the old kiln. Based on this research report, many works that were thought to be karatsu ware, agano ware, and hagi ware were transferred to uchigaiso kiln.

We sell and purchase Takatori Ware

We have a physical shop in Hakata-ku, Fukuoka City, where we sell and purchase "Takatori Ware" works. Drawing on a long career and rich experience in dealing, we promise to provide the finest service in the best interests of our customers. With the main goal of pleasing our customers, we will serve you with the utmost sincerity and responsibility until we close the deal.