鍋島焼

Nabeshima Ware

ホーム > 美術品一覧 > 日本古美術(商品のご案内ページへ)

鍋島焼

鍋島焼とは肥前国佐賀藩鍋島家の庇護の下、

松浦郡大川内山の鍋島藩窯で焼成された精巧で格調高き特別誂えの磁器です。

日本において唯一、官窯的性質を備えた世界に誇るべき最高傑作品であり、

その技術練度は柿右衛門様式を凌駕し、比類なき評価を確立しています。

最上質の器は中国の御器廠(官窯)に比肩しうると称しても過言ではありません。

将軍家への献上を目的とし、幕藩体制における公儀権力への忠誠の証として、

更に諸大名との和親の象徴として藩外へ贈られました。

市販を目的とせず、採算を度外視して焼成された為、一般に流通する事はありませんでした。

藩窯の基本姿勢は茶陶ではなく、皿を中心とした実用器に焦点を定めていました。

肥前地方では焼物の生産地区を「山」と呼び、鍋島藩では御用品を焼成する窯場を「御道具山」と称しました。

鍋島藩窯には肥前諸窯から選りすぐりの陶工が召致され、隔絶された地で厳格な組織下に作風が確立されました。

幕末の記録によれば陶工は31人、生産数は年間5,031個に及んでおり、

窯場の出入口には関所が設けられ、秘技の漏洩を防ぐ為に関係者以外の通行は禁じられました。

ここで働く職人は名字帯刀を許され、公課を免除されたと伝えられます。

生産は中国の御器廠に倣った分業体制で行われ、一枚の皿であっても多数の職人の手を経ております。

献上品は破損を考慮して余分に造られ、基本は二十枚一組で献上された事が伝えられています。

初期や盛期は優れた技法に裏付けされた至高の技術が集約されており、

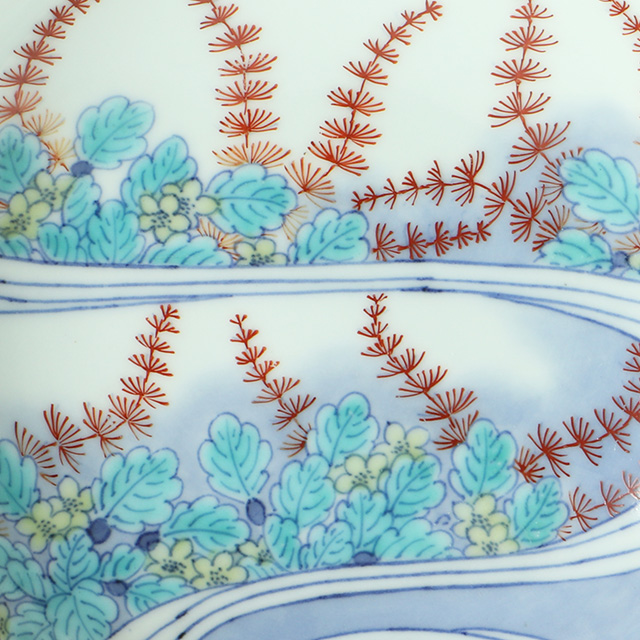

染付や青磁も見られますが、最も代表的な作品は「色鍋島」です。

染付で輪郭線を描き、赤、緑、黄の基本色で上絵付けを施す技法は、

明時代・成化年間(1465-87)の「豆彩」を踏襲したものとされ、採算を度外視した御用窯だからこそ実現し得ました。

文様の特徴は中国や朝鮮の影響を脱し、和様の情趣を映す独自の風格を備えています。

自然界の植物文を中心に、山水、能衣装、桃山や江戸時代の絵手本等を題材に取り入れ、

優美にして気品ある美を結晶させました。

代表的な器形は轆轤成形による「木盃形」と呼ばれる高台の高い皿です。

通常の有田民窯に比して高台が高いのは、器に格式を演出する意図も考えられます。

高台外面の周囲には多くの作品に「櫛歯文」と称される特殊な模様が染付で描かれており、

基本的に鍋島藩窯のみに許された技法であり、他窯では厳重に禁じられました。

盛期の作品は染付による輪郭線の内に濃みを施す綿密な手法を用いていますが、

時代が下るに連れて、線は次第に乱れ、やがて一本線による簡略化へと退化傾向を示します。

製品は幾度にも及ぶ検査役による厳格な審査を経て、合格品のみが藩に納められ、

欠点のある不合格品は全て破砕されました。

1871(明治4)年の廃藩置県により鍋島藩窯も廃窯となり、その歴史は幕を閉じました。

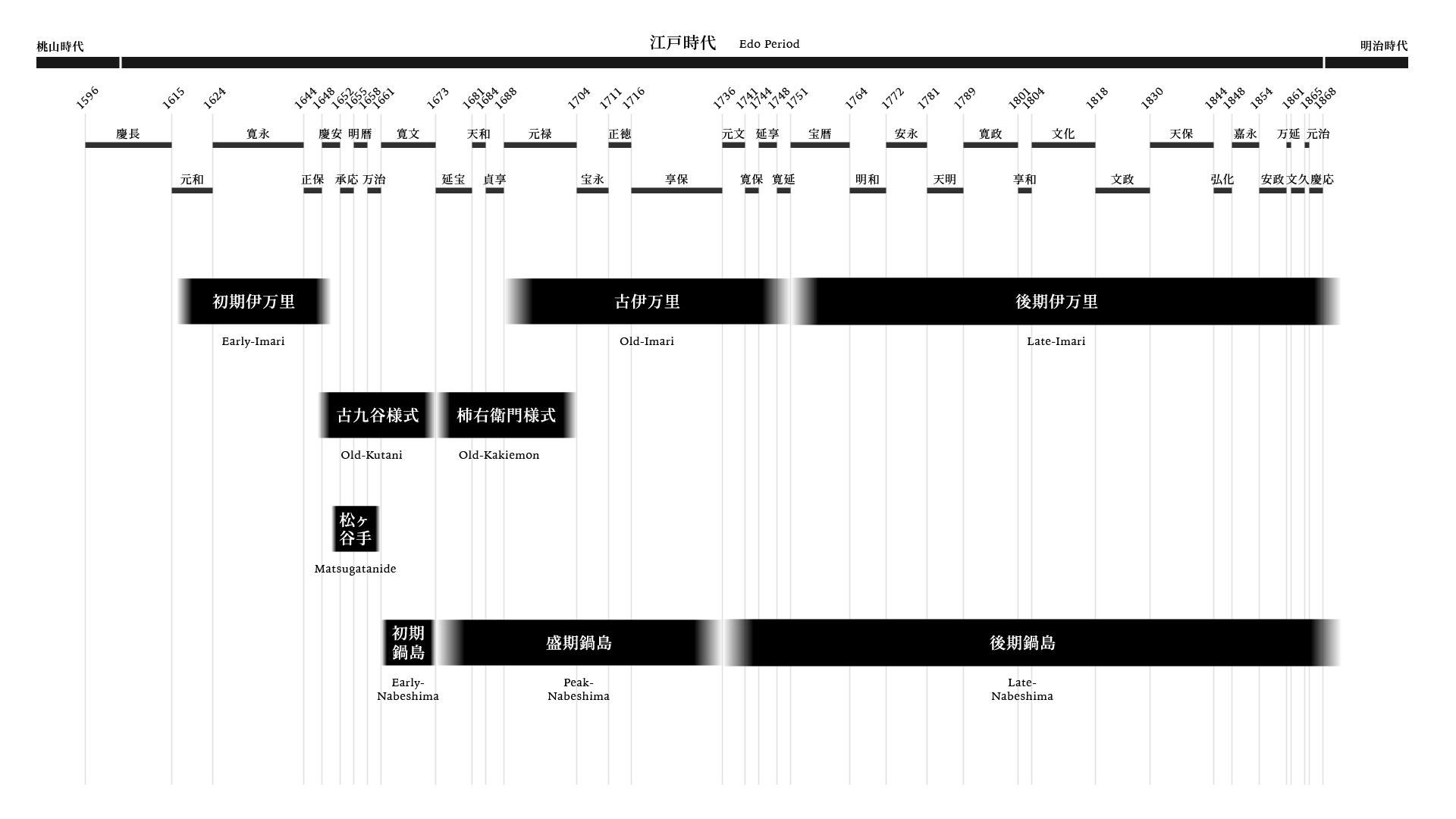

岩谷川内藩窯の草創期鍋島(松ヶ谷手)

関ヶ原の戦いにおいて、西軍(反徳川方)に属した肥前国初代佐賀藩主・鍋島勝茂は、

徳川将軍家との関係修復を図るべく、中国から輸入した景徳鎮磁器を献上していました。

しかし、1644(正保元)年の明清王朝交替に伴う内乱により中国磁器の輸入が困難となった結果、

将軍家への献上に相応しい国産磁器の開発が急務となり、

佐賀藩は有田の岩谷川内藩窯(御道具山)に献上用磁器の制作を命じたと推測されます。

1651(慶安4)年には完成した試作品が3代将軍・徳川家光の内覧に供され、

これを機に鍋島焼の例年献上が始まったと考察されています。

岩谷川内藩窯の草創期鍋島は「松ヶ谷手」として分類されてきた変形小皿や筒形猪口が中心であり、

伝世品と一致する色絵素地の陶片が岩谷川内の猿川窯から出土している事から、

鍋島藩窯(大川内山)に移窯する以前の御道具山における制作と位置付けられています。

裏面文様はなく、高台内に銘を施さない白地が一般的で、目跡を用いない焼成は有田民窯とは一線を画します。

高台の畳付きは三面を丁寧に削り出している特徴がありますが、

次第に角が目立たない平たい高台が増え、更に丸みを帯びていくようになります。

焼成には素焼きと匣鉢の使用が不可欠であり、

色絵技法においても、染付や赤線による輪郭線を用いた試行錯誤が重ねられていた時期と言えます。

1659(万治2)年にはオランダ東インド会社(V.O.C)との本格的な輸出時代を迎え、

1660年代には御道具山を有田から切り離し、外部からの干渉を避けるべく、

険しい山々に囲まれた大川内山(現:伊万里市)へと移窯しました。

この「有田鍋島」の時代を経て、鍋島藩窯で本格的に確立統制されていく事になります。

草創期鍋島(松ヶ谷手)の主な特徴

- 素焼きが施されている。

- 歪みが少ない。

- 裏面に在銘がない。

- 高台内に目跡がない。

- 高台畳付を三面に削り出して、焼成時の砂の熔着を防ぐ。

- 口径が15.0cm位の変形小皿や筒形猪口が多い。

※松ヶ谷手とは古九谷様式とは一線を画しつつ、

初期鍋島(古鍋島)に通じる造形や釉彩の特徴を備えた変形小皿や筒形猪口を中心とした一群の様式です。

嘗ては小城藩(佐賀藩の支藩)において焼成された「松ヶ谷焼」に比定され、

古陶磁愛好家の間では「松ヶ谷手」と提唱されてきましたが、

近年の多角的な研究により、松ヶ谷焼に由来するものではない事が明らかとなっています。

初期鍋島(古鍋島)

初期鍋島(古鍋島)とは1660-80年代に大川内山の日峯社下窯で焼成された磁器です。

有田諸窯は1659(万治2)年から本格的な海外輸出時代を迎え、

佐賀藩は赤絵町の設立等、効率的な生産体制の再編を進めました。

その一環として、将軍家献上という特別な磁器制作を担う藩窯を民窯から切り離し、

秘技の漏洩を防ぐ為、伊万里の大川内山へと移窯させました。

日峯社は鍋島直茂を祀る神社であり、

大川内山での初期藩窯はこの日峯社下窯を起点として展開されました。

皿の器形は浅めで、後に規格化される木盃形が姿を見せるようになり、

小皿に加えて、中皿の制作も増えていきます。

染付や色絵に加え、青磁、瑠璃釉、銹釉等の多彩な技法が併用され、

色絵では黒い輪郭線が姿を消し、染付や赤の輪郭線内に赤、緑、黄を配するのが基本となります。

高台文様には四方襷文、波濤文、ハート繋文、鋸歯文、雷繋文、剣先蓮弁文、七宝結文等が多く、

盛期以降に主流となる櫛歯文はまだ少数です。

高台はより高く造られるようになり、裏文様も施され始めます。

盛期鍋島の精緻な完成度には達しないものの、

厳格な規格に縛られない初期ならではの奔放で力強い表現は、

その独自性を際立たせる最大の魅力となっています。

盛期鍋島

盛期鍋島とは1670-1730年代に鍋島藩窯で焼成された作品です。

1693(元禄6)年に2代藩主・鍋島光茂の名により藩庁から有田皿山代官へ下された手頭には、

献上品の厳格な管理と納入期限の遵守、

常に同一の意匠に頼らず脇山(有田民窯)の優れた図柄も取り入れて斬新な磁器を創出する事、

藩窯技術の漏洩防止の為に脇山からの細工人の立ち入りを禁ずる事、

不出来品は藩窯内で破棄する事、優秀な技術者は脇山から召致し、逆に拙劣な者は解職する事等、

大胆な改革が謳われており、これを契機に作風は大きな変革を遂げました。

実際に文様を見れば、有田民窯に先行例が多く認められます。

高台を塗り潰した櫛歯文は1640-50年代の猿川窯に例があり、

ぼかし濃みも柿右衛門窯や南川原窯ノ辻窯で完成した技法が、

盛期鍋島に一層洗練された形で表れます。

絵画調の図案を主流とし、中央白抜き法の導入を始めとした技術が冴え渡り、

精巧無比の完成度を誇る日本磁器の頂点に相応しい最盛期を迎えました。

代表的な色鍋島の多くがこの時代に造られ、技術的に困難であった大皿も数多く制作されています。

皿の曲線は均整の取れた美しいバランスを保ち、

裏側面には櫛高台と七宝結文の組み合わせが主流となりました。

特殊な例として、一部には金彩も確認されています。

享保年間(1716-36)の記録によれば、

将軍家へ五品八十二個、鉢(尺)、大皿(七寸)、中皿(五寸)、小皿(三寸)、猪口を献上し、

後継の大納言にも同数を納め、更に幕府要職35-41人への贈答を合わせると、

総数は約2,000個に及んだ事が伝えられます。

後期鍋島

江戸後期以降の鍋島焼は技術的精緻さが次第に失われると共に、

高台内に紀年銘や制作者記号を記した作品が現れる等、制作上の厳格な制約にも緩みが生じていきます。

8代将軍・徳川吉宗は逼迫していた幕府財政の再建を目的として「享保の改革」を断行しました。

1722(享保7)年には贅沢品や華美な品を禁じる倹約令が発せられ、

1726(享保11)年には例年献上の陶器について、

「種類の多い色絵具で装飾したものは制限するが、青磁は従来通り」との通達が幕府より出され、

これが盛期鍋島の終焉期に位置付けられています。

三色を基本とする色鍋島は姿を消し、染付が主流となり、次いで青磁が焼成されるようになりました。

赤一色や二色程度の色鍋島は僅かに制作されたものの、例年献上に用いられた記録は確認されていません。

後期鍋島の裏文様は牡丹唐草(蟹牡丹)文が主流を成し、

一方、櫛高台に七宝結文を組み合わせた作例は、牡丹唐草文に比べて相対的に粗放なものが多く、

例年献上以外の贈答品や藩用品として制作された可能性が高いと考えられます。

将軍家への例年献上には「牡丹唐草文」、一般贈答や藩用品には「七宝結文」が用いられ、

幕末には新たに朝廷向けと推測される「羊歯文」が登場します。

又、佐賀藩は外国船来航に伴う長崎の対外防備で財政が逼迫した事を理由に幕府へ願い出て、

1857(安政4)年には例年献上を五年間免除されています。

将軍家御好みの意匠・十二通り

10代将軍・徳川家治の時代、1774(安永3)年に佐賀藩は献上陶器について、

「例年献上の陶器五品の中に、十二通りの品から二・三品を含めるように」との指示を受けました。

その十二通りとは、以下の意匠を指します

梅絵大肴鉢、牡丹絵中肴鉢、菊形大角皿、山水絵中角皿、山水絵長皿、遠山霞絵長皿、

折桜絵長皿、金魚絵船形皿、萩絵丸中皿、葡萄絵菊皿、蔦絵木瓜形皿、松千鳥絵猪口

鍋島青磁

日本では鎌倉時代以来、大陸渡来の青磁(唐物)が格別に珍重されてきました。

鍋島焼も青磁の制作に強い関心を寄せており、

大川内山(鍋島藩窯)へ移窯した理由の一つとして、

同地で良質な青磁鉱石が採掘できた為とする説も知られています。

鍋島藩は清澄で秀逸な日本屈指の青磁を生み出し、

優品においては中国の砧青磁を彷彿とさせる気品ある青磁色を呈します。

鍋島青磁は砧青磁や郊壇官窯青磁を理想とした作品群であり、

その釉薬には大川内山・二本柳で採集される天然の青磁鉱石に、最上質の柞灰を調合しています。

この柞灰こそが、盛期の鍋島青磁に見られる柔らかく美しい肌合いを生み出しました。

青磁は釉層を幾重にも重ねる事で深みのある発色が得られますが、

その都度に窯入れが必要となる為、制作には常に大きなリスクが伴いました。

将軍家や諸大名への献上を目的とした鍋島は日本の官窯的性格を帯びており、

青磁の焼成においても採算は度外視されていました。

一般的な青磁は単一の青磁釉を施しただけのものが多いのに対し、

鍋島青磁には染付や色絵を併用した高度な作例も存在します。

青磁釉下に呉須を施す青磁染付の場合、胎土に最低二度の青磁釉を掛け、

その上に呉須で文様を描き、青磁釉を重ねて焼成するという、

少なくとも三度の焼成を要する入念かつ周到な制作工程を経ています。

例年献上(月次献上)

1651(慶安4)年に完成した試作品が3代将軍・徳川家光の内覧に供され、

これを契機として、翌年より鍋島焼の例年献上が開始されたと考察されています。

例年献上とは全国の大名が石高に応じて国元の産物等を定められた月に献上する制度です。

佐賀藩による毎年11月の例年献上は、少なくとも18世紀初頭には行われていた事が推測され、

1770(明和7)年には、鉢(尺)二枚、大皿(七寸)二十枚、中皿(五寸)二十枚、小皿(三寸)二十枚、

茶碗皿と猪口の内二十個を一組とし、五箱分が献上されたという記録が残されています。

二十枚を一組とする皿類は、組食器として同じ文様が施されていたものと考察され、

将軍家への例年献上に合わせ、幕府高官、佐賀藩と縁のある諸役人、

更には親戚筋にも贈答されていた為、同意匠の作品は相当数制作されたと推察されます。

しかし、現在では多くが散逸しており、組食器として本来の姿を偲ばせる例は極めて貴重です。