酒井田柿右衛門

Kakiemon Sakaida

酒井田柿右衛門

酒井田家は肥前有田の伝統ある陶家です。

初代酒井田柿右衛門(喜三右衛門)は赤絵創始者として伝えられており、

江戸時代において柿右衛門窯は鍋島藩から御用窯に準ずる格別の扱いを受けていました。

初代 酒井田柿右衛門 1596(慶長元)年~1666(寛文6)年

2代 酒井田柿右衛門 1620(元和6)年~1661(寛文元)年

3代 酒井田柿右衛門 1622(元和8)年~1672(寛文12)年

4代 酒井田柿右衛門 1641(寛永18)年~1679(延宝7)年

5代 酒井田柿右衛門 1660(万治3)年~1691(元禄4)年

6代 酒井田柿右衛門 1690(元禄3)年~1735(享保20)年

7代 酒井田柿右衛門 1711(正徳元)年~1764(明和元)年

8代 酒井田柿右衛門 1734(享保19)年~1781(天明元)年

9代 酒井田柿右衛門 1776(安永5)年~1836(天保7)年

10代 酒井田柿右衛門 1805(文化2)年~1860(万延元)年

11代 酒井田柿右衛門 1845(弘化2)年~1917(大正6)年

1885(明治18)年、11代酒井田柿右衛門は「角福(渦福)」銘を商標登録しました。

1890(明治23)年、内国勧業博覧会で有功賞を受賞しました。

1893(明治26)年、アメリカ・コロンブス万国博覧会で二等有功賞を受賞しました。

藩の統制下にあった窯業が廃藩置県により自由化されて急激に世の中が移り変わる中で、

11代は低迷を続ける柿右衛門窯を復興させたいという強い意志を抱きます。

残念ながら11代の制作と確認できる作品は殆ど残されておらず、

この頃の有田では共箱を制作する習慣も無かった為に共箱もありません。

作品は日用品を中心としたものですが、

丁寧な成形と入念な絵付けは家門の復興に賭ける熱意が伝わる内容となっています。

11代が造り出す品質の高さで「柿右衛門」の名は徐々に世間に知られるところとなります。

12代 酒井田柿右衛門 1878(明治11)年~1963(昭和38)年

12代酒井田柿右衛門は11代酒井田柿右衛門の長男として佐賀県に生まれました。

本名を正次といいます。

1917(大正6)年、12代酒井田柿右衛門を襲名しました。

1919(大正8)年、実業家・小畑秀吉と「柿右衛門焼合資会社」を設立しました。

1921(大正10)年、九州沖縄一府八県連合共進会で銀牌を受賞しました。

1926(大正15)年、実業功労者として表彰を受けました。

1927(昭和2)年、御大典の際に置物を献上しました。

1928(昭和3)年に柿右衛門焼合資会社を脱退し、

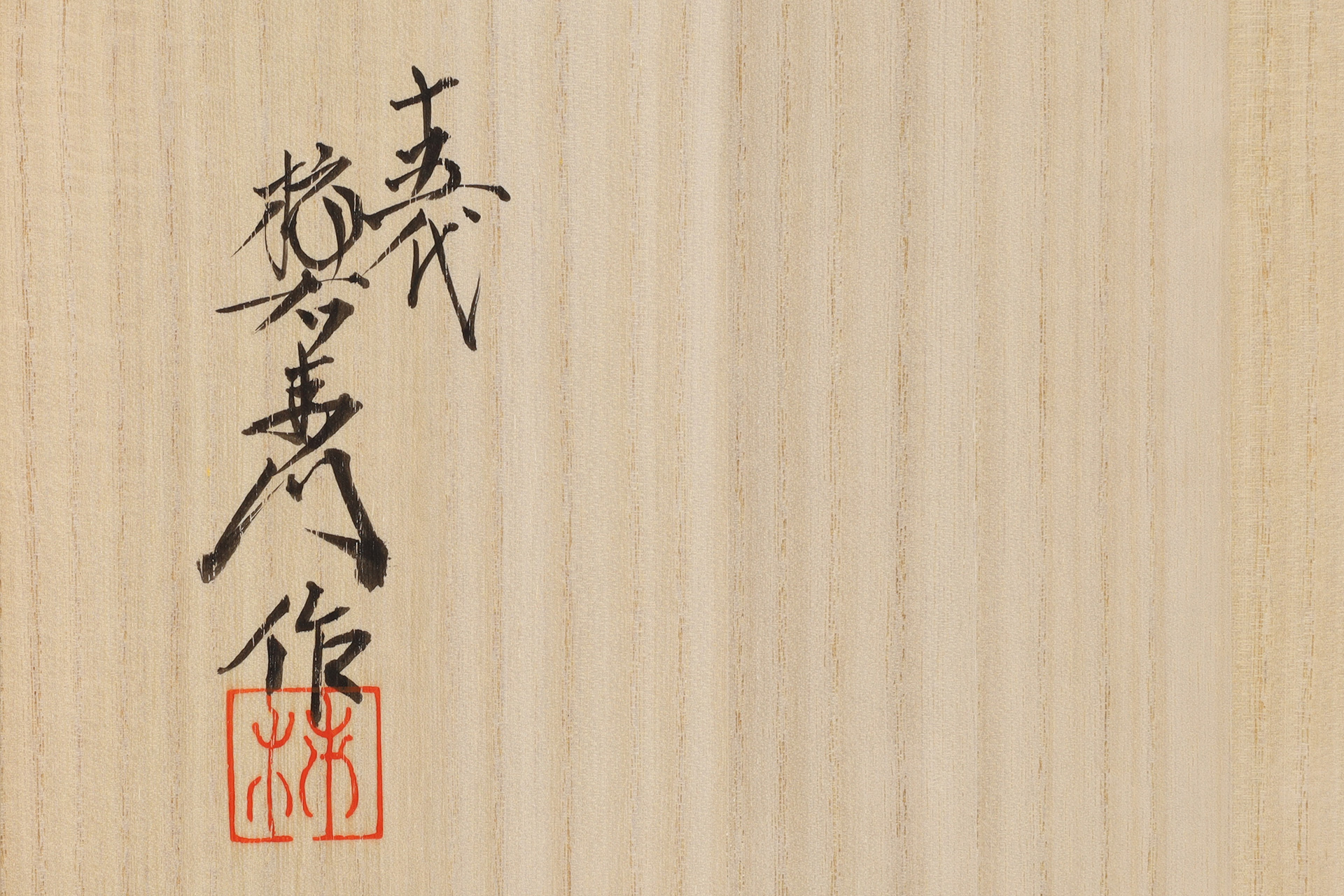

「角福」銘の商標を譲り渡した柿右衛門窯は新たに「柿右衛門作」銘に切り替えました。

1940(昭和15)年、工芸技術保存作家の指定を受けました。

1953(昭和28)年、長男・渋雄(13代酒井田柿右衛門)と濁手素地の復興に成功しました。

1954(昭和29)年、佐賀県重要無形文化財に認定されました。

1955(昭和30)年に「柿右衛門」の製陶技術が文化財保護委員会より、

記録作成等の措置を構ずべき無形文化財として選択を受けました。

日本工芸会会長賞を受賞しました。

1957(昭和32)年、文化財保護委員長賞を受賞しました。

1958(昭和33)年、ブラッセル万国博覧会でグランプリを受賞しました。

1962(昭和37)年、勲四等瑞宝章を受章しました。

11代から引き続く困難な世相と厳しい経営状態の中、

苦労の末に手に入れた「角福」銘の商標を譲り渡すという苦難を経験しながらも、

柿右衛門窯の伝統と作風を守り抜きました。

頑固な職人気質と完璧主義の飽くなき伝統の追求から、

「近代柿右衛門復興の祖」として絶大な功績を残しました。

長男・渋雄と手掛けた濁手素地の復興は、

12代の晩年を飾るに相応しい究極の到達点・偉業となりました。

歴代柿右衛門の中でも名工の誉れが高く、

濁手発表に至るまでに残した錦手は12代の苦悩の結晶です。

13代 酒井田柿右衛門 1906(明治39)年~1982(昭和57)年

13代酒井田柿右衛門は12代酒井田柿右衛門の長男として佐賀県に生まれました。

本名を渋雄といいます。

1924(大正13)年、有田工業学校製陶科を卒業しました。

1953(昭和28)年、父と濁手素地の復興に成功しました。

1955(昭和30)年に「柿右衛門」の製陶技術が文化財保護委員会より、

記録作成等の措置を構ずべき無形文化財として選択を受けました。

1963(昭和38)年、13代酒井田柿右衛門を襲名しました。

一水会審査員に就任しました。

1964(昭和39)年、日本工芸会正会員となりました。

1966(昭和41)年、佐賀県文化功労者に選択されました。

「柿右衛門」の陶芸技法が佐賀県重要無形文化財に指定されました。

「濁手草花文蓋物」が宮内庁に買い上げられました。

1967(昭和42)年、佐賀県重要無形文化財に認定されました。

1969(昭和44)年、皇居新宮殿に「濁手瓢形壷一対」を制作しました。

1970(昭和45)年、佐賀県陶芸協会会長に就任しました。

「濁手菊鳥文壷」が外務省に買い上げられ、サンパウロ日本館に展示されました。

1971(昭和46)年、13代を会長に上級技術者11人で「柿右衛門製陶技術保存会」を設立しました。

これは素地の調製から作品完成に至るまでの工程を江戸時代以来の分業による集団体制で、

伝統の濁手によって柿右衛門様式を制作する技術保持を目的とした団体です。

技術保存会による「濁手」の技法が重要無形文化財として総合指定を受けました。

「濁手露草文鉢」等が宮内庁に買い上げられました。

東宮御所の御用食器を納入しました。

「濁手花鳥文陶額」がオランダ日本大使館展示品として外務省に買い上げられました。

1972(昭和47)年、紫綬褒章を受章しました。

1974(昭和49)年、迎賓館に「濁手梅花文壷」を制作しました。

1975(昭和50)年、西日本文化賞を受賞しました。

「濁手草花文鉢」と「濁手椿文壷」が文化庁に買い上げられました。

1976(昭和51)年、柿右衛門製陶技術保存会が技術保持団体として認定されました。

1978(昭和53)年、勲四等旭日小綬章を受章しました。

1982(昭和57)年、有田名誉町民の称号を受けました。

個人作家として新しい柿右衛門の確立を目指した13代は、

伝統を墨守し続ける頑固な父の方針に不満を持ち、

お互いの方向性の違いから親子喧嘩が絶えなかった事でも有名です。

この父より受け継がれた職人気質を基礎に現代様式の柿右衛門を創造すべく、

日本画家、彫刻家、芝居役者、政治家、実業家等のあらゆる分野の人々と交流を深め、

近代的な独自の新意匠を取り入れた新境地を築き上げました。

頻繁に全国各地の野山へ出掛けては膨大な量のスケッチを取った事でも知られており、

こうして図案化されたものが濁手素地の上に彩られました。

芸術作家としての柿右衛門の評価は13代の出現で不動のものとなりました。

14代 酒井田柿右衛門 1934(昭和9)年~2013(平成25)年

14代酒井田柿右衛門は13代酒井田柿右衛門の長男として佐賀県に生まれました。

本名を正といいます。

1958(昭和33)年、多摩美術大学日本画科を卒業後、帰郷して12代と13代に師事しました。

1967(昭和42)年、一水会会長賞を受賞しました。

1971(昭和46)年、日本工芸会正会員となりました。

1982(昭和57)年、14代酒井田柿右衛門を襲名しました。

日本工芸会理事、柿右衛門製陶技術保存会会長に就任しました。

1983(昭和58)年、アメリカ・サンフランシスコ市より名誉市民の称号を受けました。

1984(昭和59)年、日本陶磁協会賞、佐賀県知事賞を受賞しました。

1986(昭和61)年、日本工芸会奨励賞を受賞しました。

1992(平成4)年、一水会陶芸部運営委員に就任しました。

日本工芸会奨励賞を受賞しました。

1993(平成5)年、国際陶芸アカデミー(IAC)名誉会員に就任しました。

1994(平成6)年、日本伝統工芸展監査委員に就任しました。

1997(平成9)年、佐賀県陶芸協会会長に就任しました。

1998(平成10)年、外務大臣表彰を受けました。

1999(平成11)年、九州産業大学大学院芸術研究科専任教授に就任しました。

文部大臣表彰を受けました。

2000(平成12)年、有田陶芸協会会長に就任しました。

2001(平成13)年、佐賀県立有田窯業大学校長に就任しました。

重要無形文化財「色絵磁器」の保持者(人間国宝)に認定されました。

佐賀新聞文化賞を受賞しました。

2005(平成17)年、旭日中授章を受章しました。

有田町名誉町民の称号を受けました。

2006(平成18)年、日本工芸会副理事長に就任しました。

2007(平成19)年、西日本文化賞を受賞しました。

伝統技術を踏襲しながら現代性を加味した独自の作風を展開し、

近代柿右衛門の名工として大きな足跡を残しました。

15代 酒井田柿右衛門 1968(昭和43)年生

15代酒井田柿右衛門は14代酒井田柿右衛門の長男として佐賀県に生まれました。

本名を浩といいます。

2010(平成22)年、九州産業大学芸術学部美術学科非常勤講師に就任しました。

2012(平成24)年、有田陶芸協会会員となりました。

2013(平成25)年、柿右衛門製陶技術保存会会長に就任しました。

日本工芸会正会員となりました。

2014(平成26)年、15代酒井田柿右衛門を襲名しました。

柿右衛門焼合資会社 1919(大正8)年~1969(昭和44)年

1885(明治18)年、11代酒井田柿右衛門は「角福」銘を商標登録しました。

以後、「角福」銘は柿右衛門窯の作品を示すようになります。

12代酒井田柿右衛門は近代柿右衛門の復興に絶大な功績を残した人物で、

11代の遺志を受け継いで柿右衛門窯の復興に心血を注ぎました。

12代は制作に対する意識は高いものの経営に関しては無頓着なところがあり、

困難な世相と厳しい経営状態の中、

12代の欠点を補うべく小畑秀吉(帝国窯業等を経営)という一人の実業家が現れます。

小幡は12代と共同出資という形式を採り、

1919(大正8)年に「柿右衛門焼合資会社」を設立し、

12代は商標登録した「角福」銘を合資会社に譲り渡す形で合意しました。

会社代表となった小畑は丸山に窯を新築し、

取締役の一人に就任した12代の柿右衛門窯と二つの窯で作品を制作する事になりました。

しかし、経営重視の小畑と優れた美術品を制作したい職人気質の12代との間に確執が生まれ、

約8年という短期間で12代は1928(昭和3)年に合資会社を脱退しました。

合資会社で使用していた「角福」銘は契約期間の満50年は会社所有権となる為、

柿右衛門窯は新たに「柿右衛門作」銘に切り替えました。

一方の合資会社も柿右衛門窯に倣って、「角福」銘の横に「柿右衛門謹製」と付加する事で、

柿右衛門窯に対抗すると共に共同経営解消後の明確な区別を図りました。

しかし、この決別が両者にとって大きな事件に発展する発端となります。

1951(昭和26)年の毎日新聞に連載された小説『赤道祭』の中で、

登場人物が合資会社の作品を「ニセ柿」と称するフレーズがあり、

それに憤慨した小畑が著者の火野葦平を名誉毀損で訴えるという「柿右衛門裁判」が起こり、

マスコミにも大きく取り上げられました。

やがて、柿右衛門窯と合資会社のどちらが正当な柿右衛門なのかという議論にまで発展し、

1957(昭和32)年に佐賀県知事・鍋島直紹や陶磁評論家・永竹威達の仲介によって和解が成立しました。

満50年の契約期間を終え、

1969(昭和44)年に「角福」銘は柿右衛門窯に返還されましたが、

既に「柿右衛門作」銘で定着している為、後に使用される事はありませんでした。

12代が脱退した以後の合資会社における作品は「小畑柿右衛門」と呼ばれており、

多売を目的とした量産品が大半を占めていますが、

古い時代の作品には上手の優品も残されており、

合資会社側にも有能な職人が登用されていた事実を物語っています。