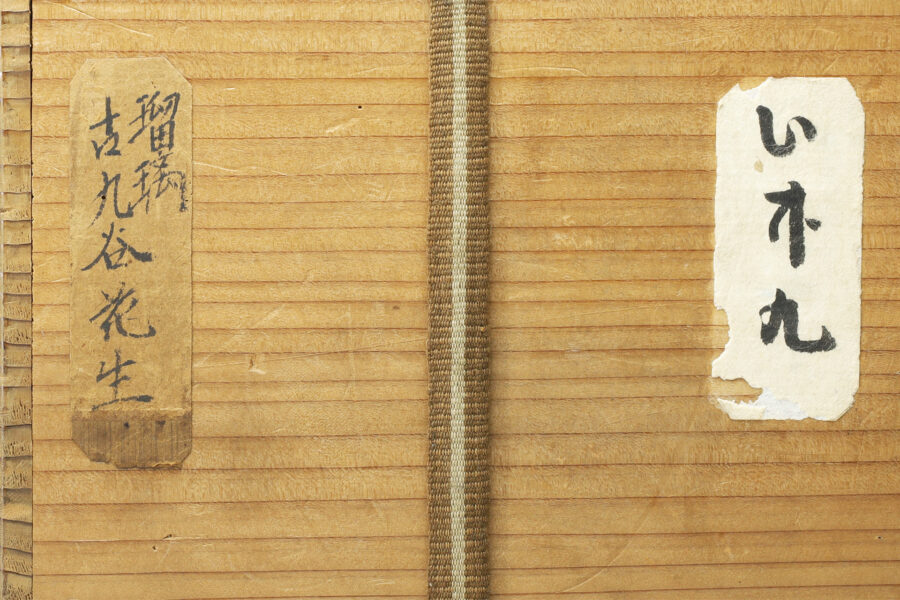

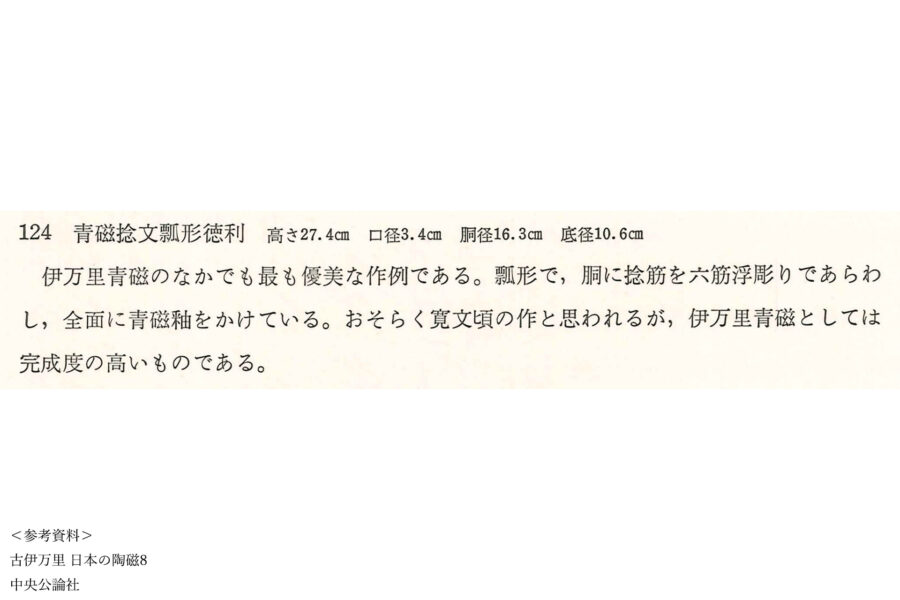

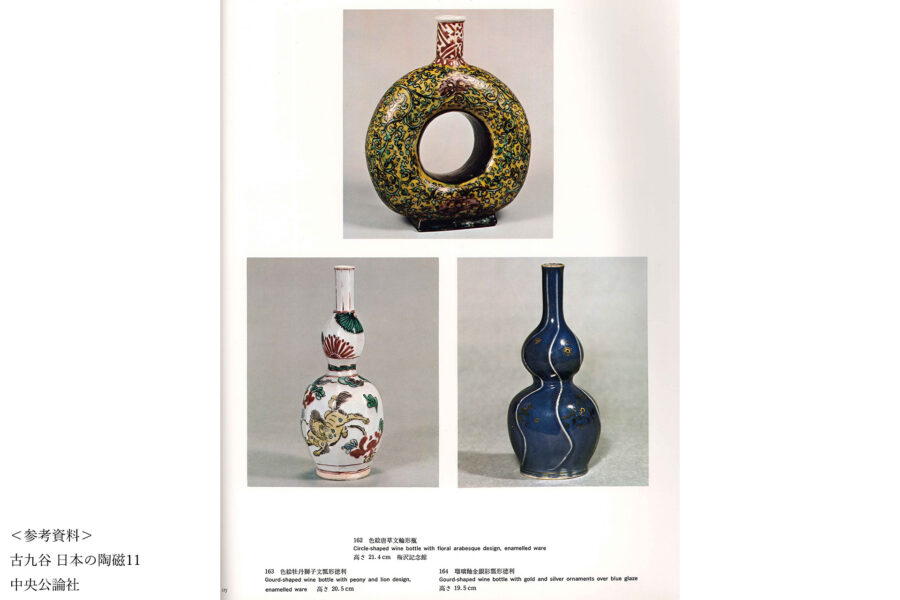

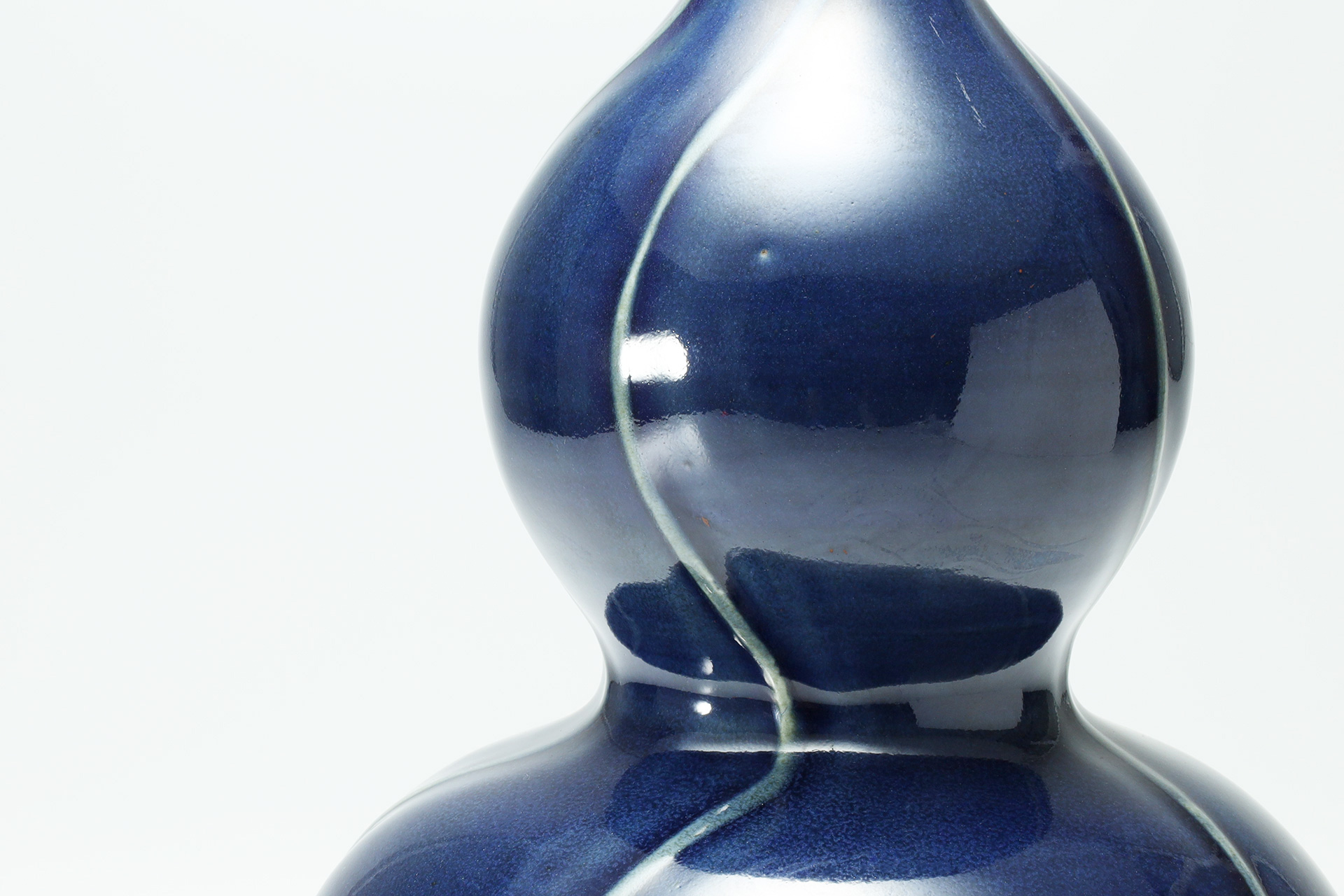

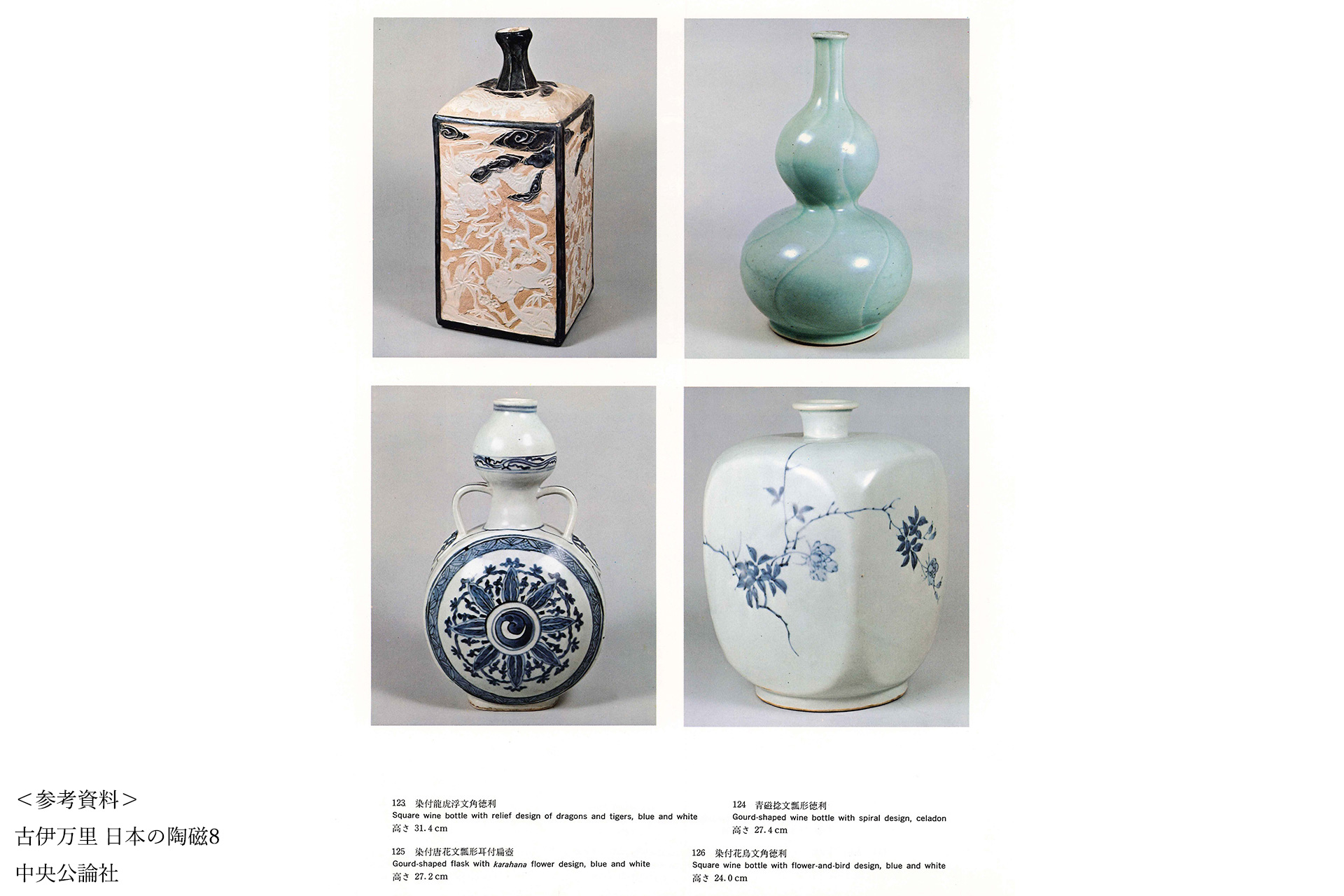

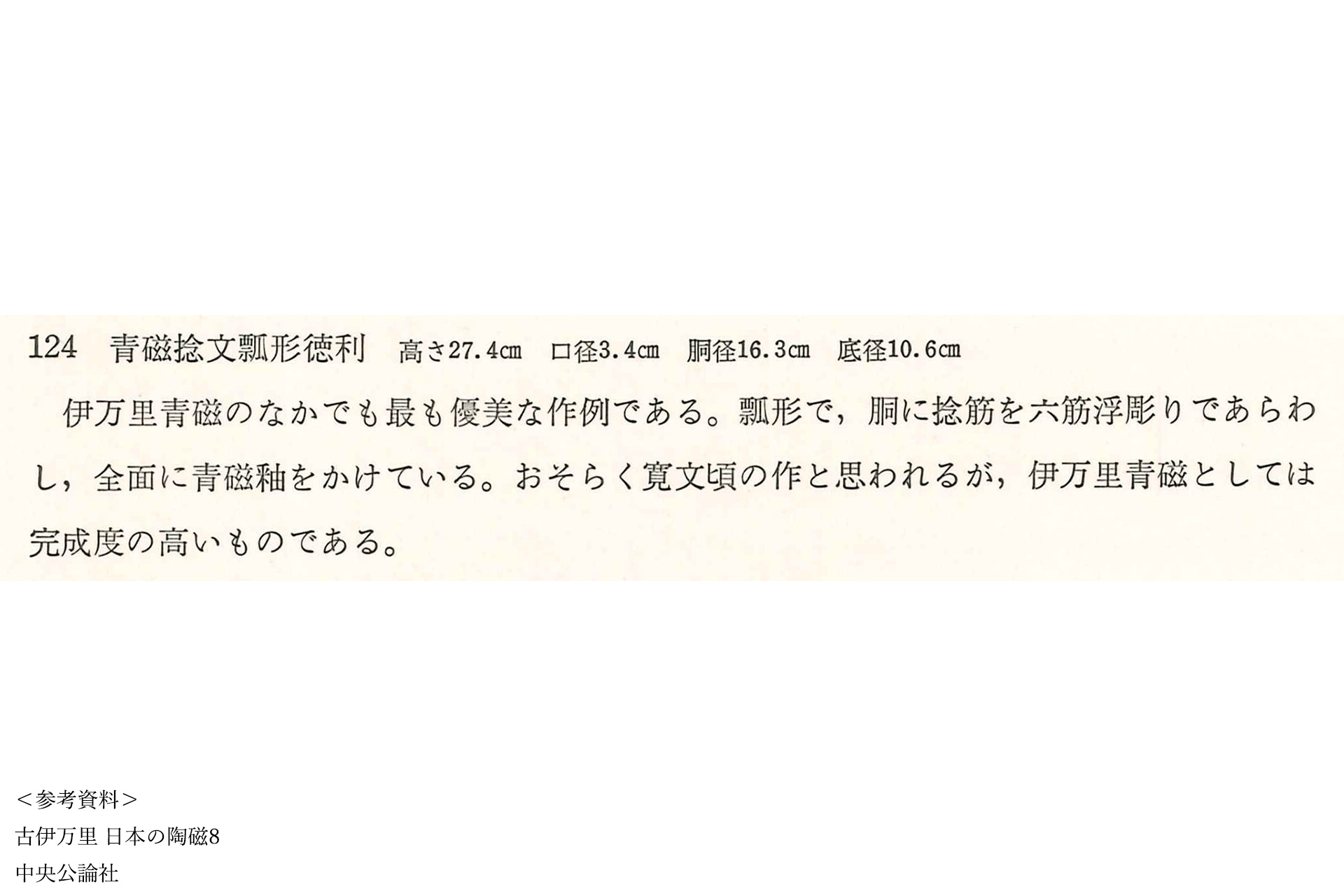

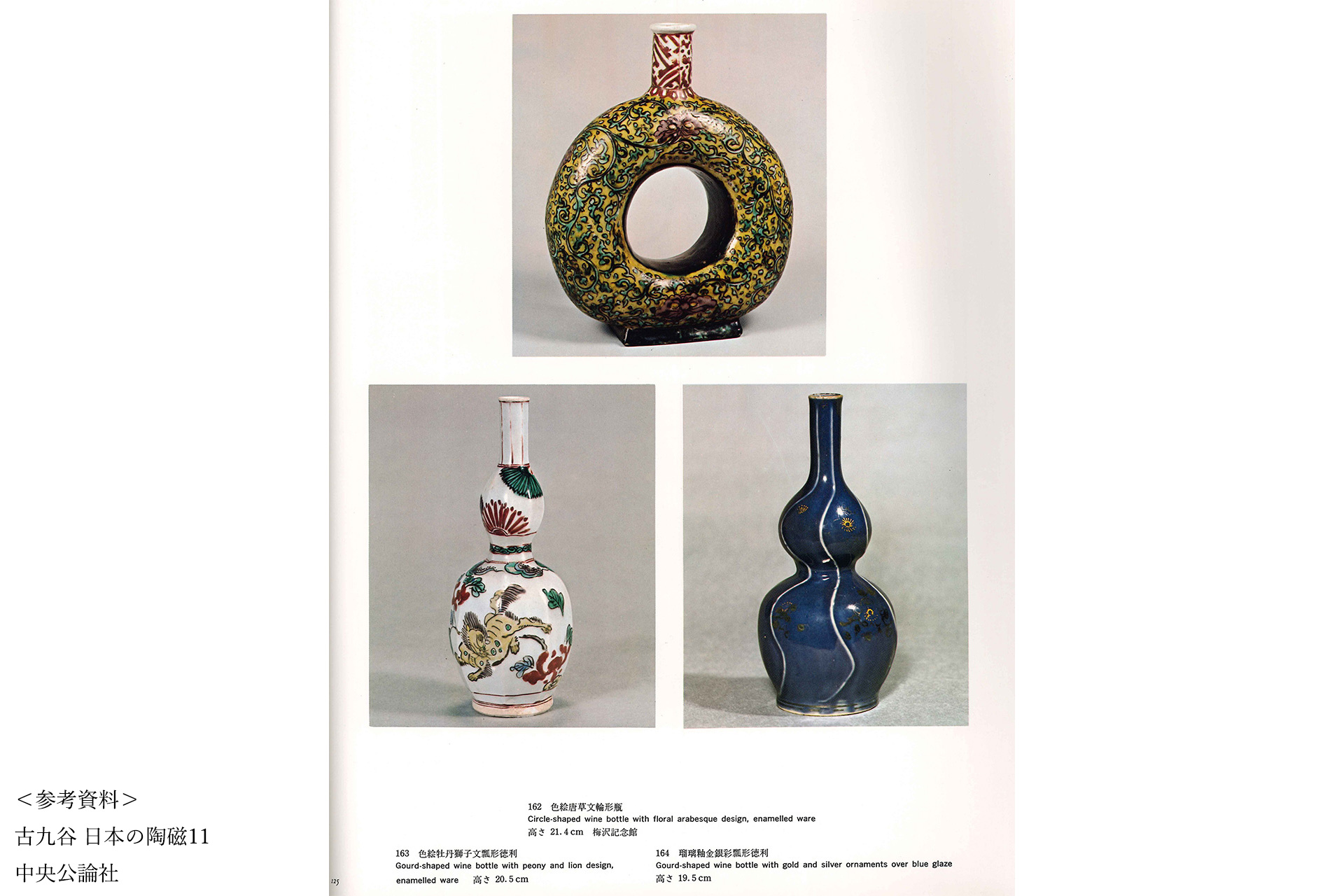

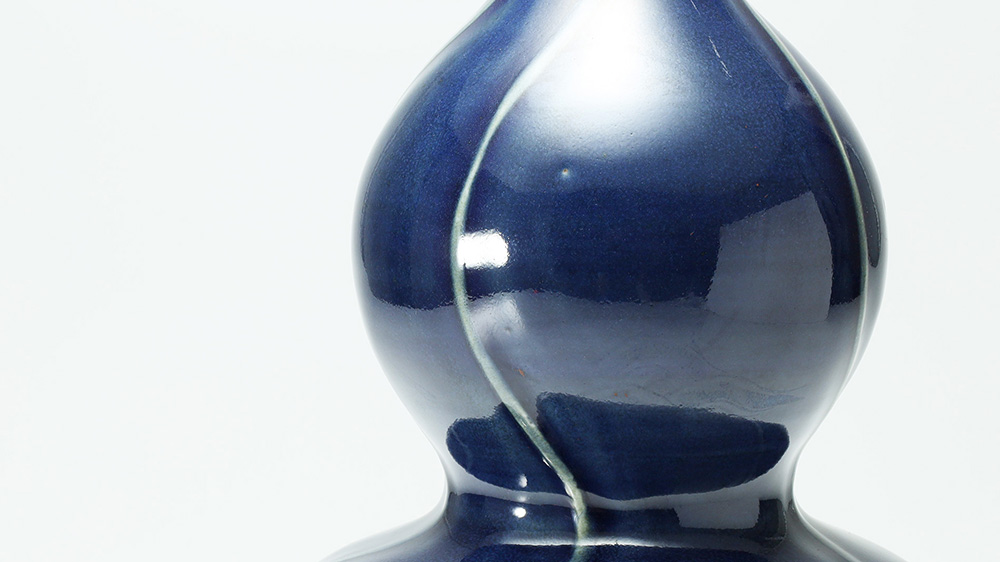

中国・明時代末期の「瑠璃祥瑞」を範とした古九谷瓢形徳利です。宝石のような瑠璃色が美しく煌めき、白泥でイッチン盛りにした堆線が器形に変化を加えています。大形の作品は珍しく、青磁にも類例が確認できます。伊万里の歴史を通じて古九谷様式の時代は優れた徳利を造った事で知られており、中でも瓢形徳利は特に声価が高いです。

お問い合わせ

- 商品コード

- 230903-13

- 時代

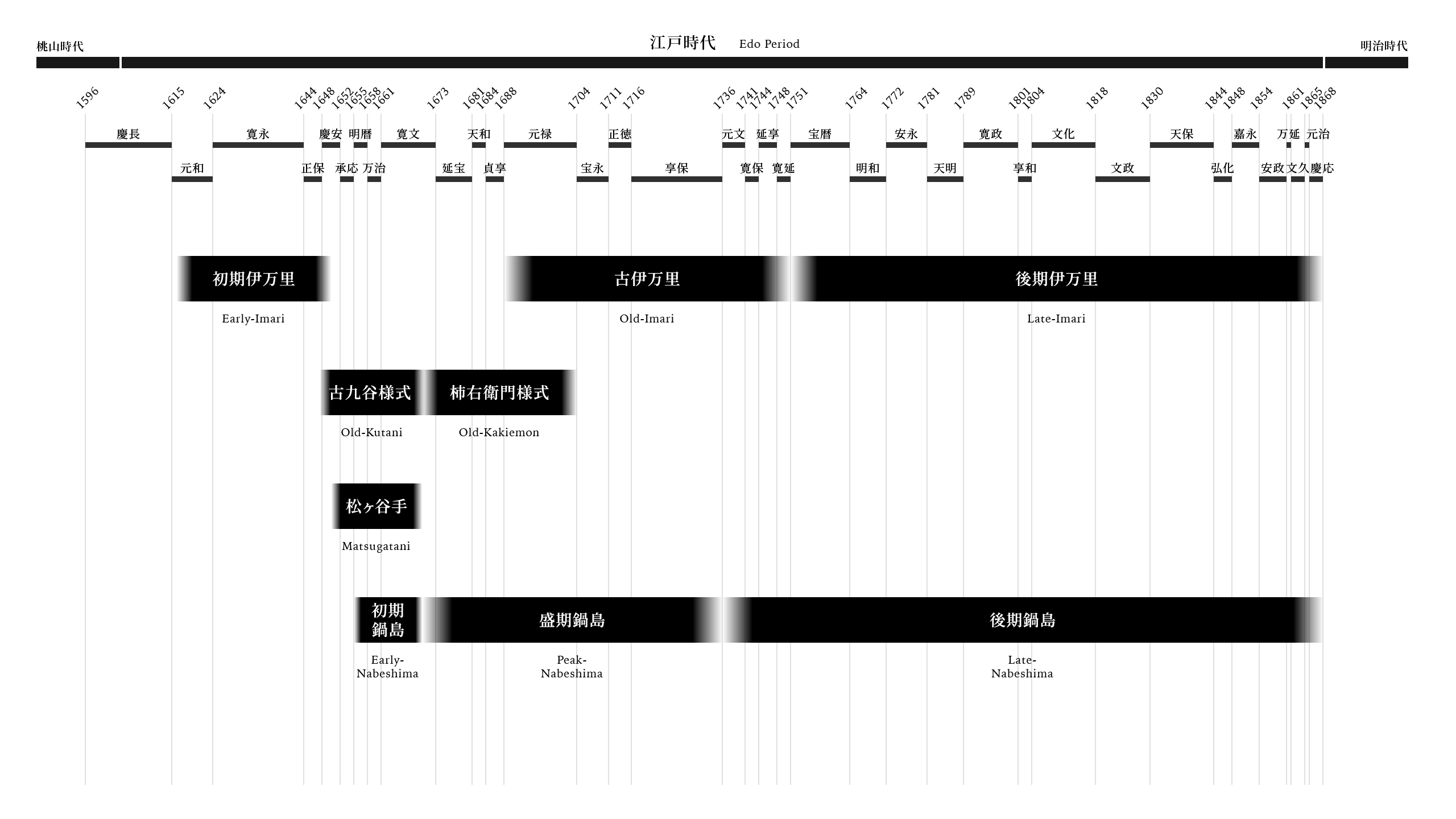

- 江戸前期

17世紀中期

- 重量

- 1,183g

- 胴径

- 15.9cm

- 口径

- 2.7cm

- 高さ

- 31.1cm

- 底径

- 10.1cm

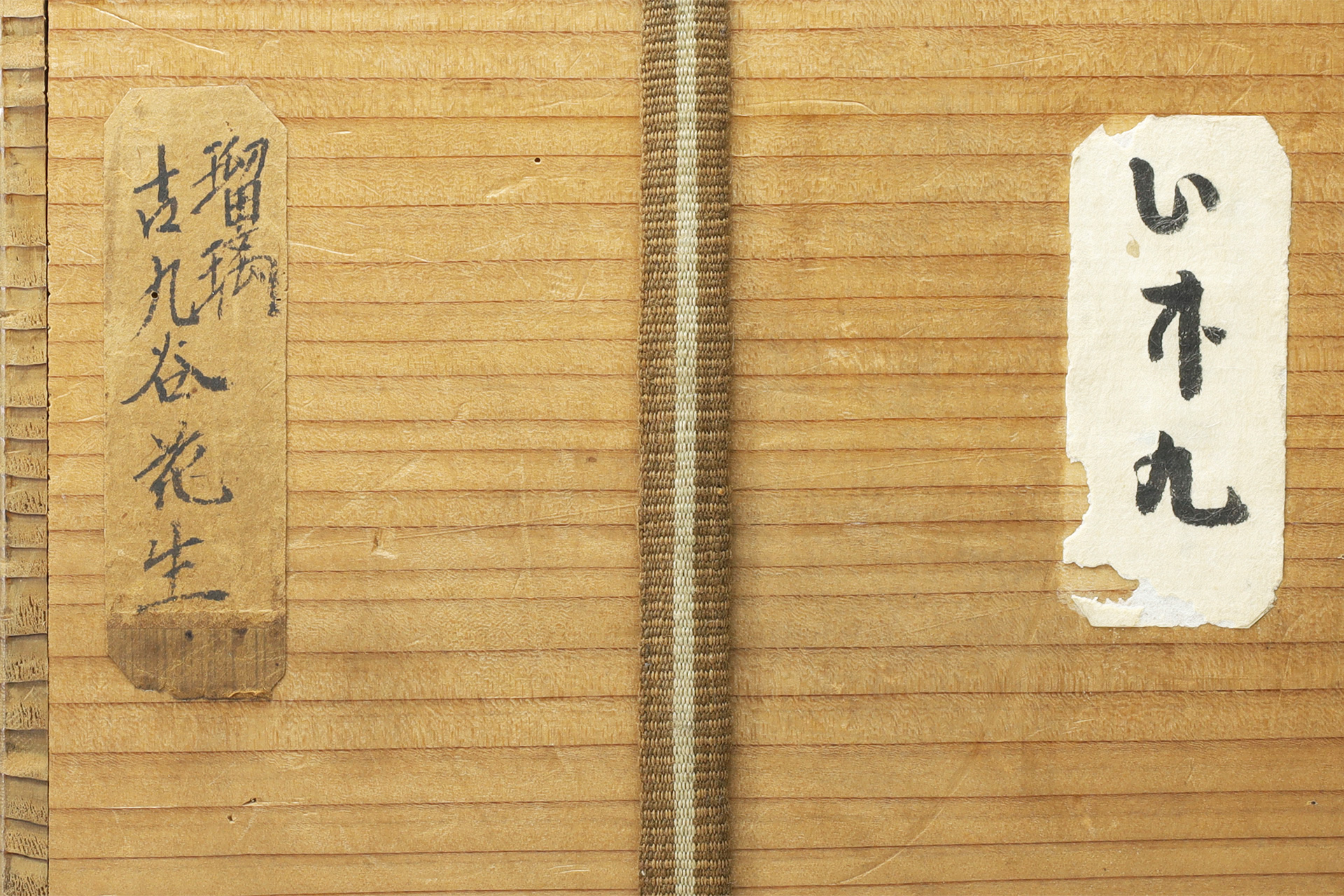

- 次第

- 時代箱

- 状態

- 完品

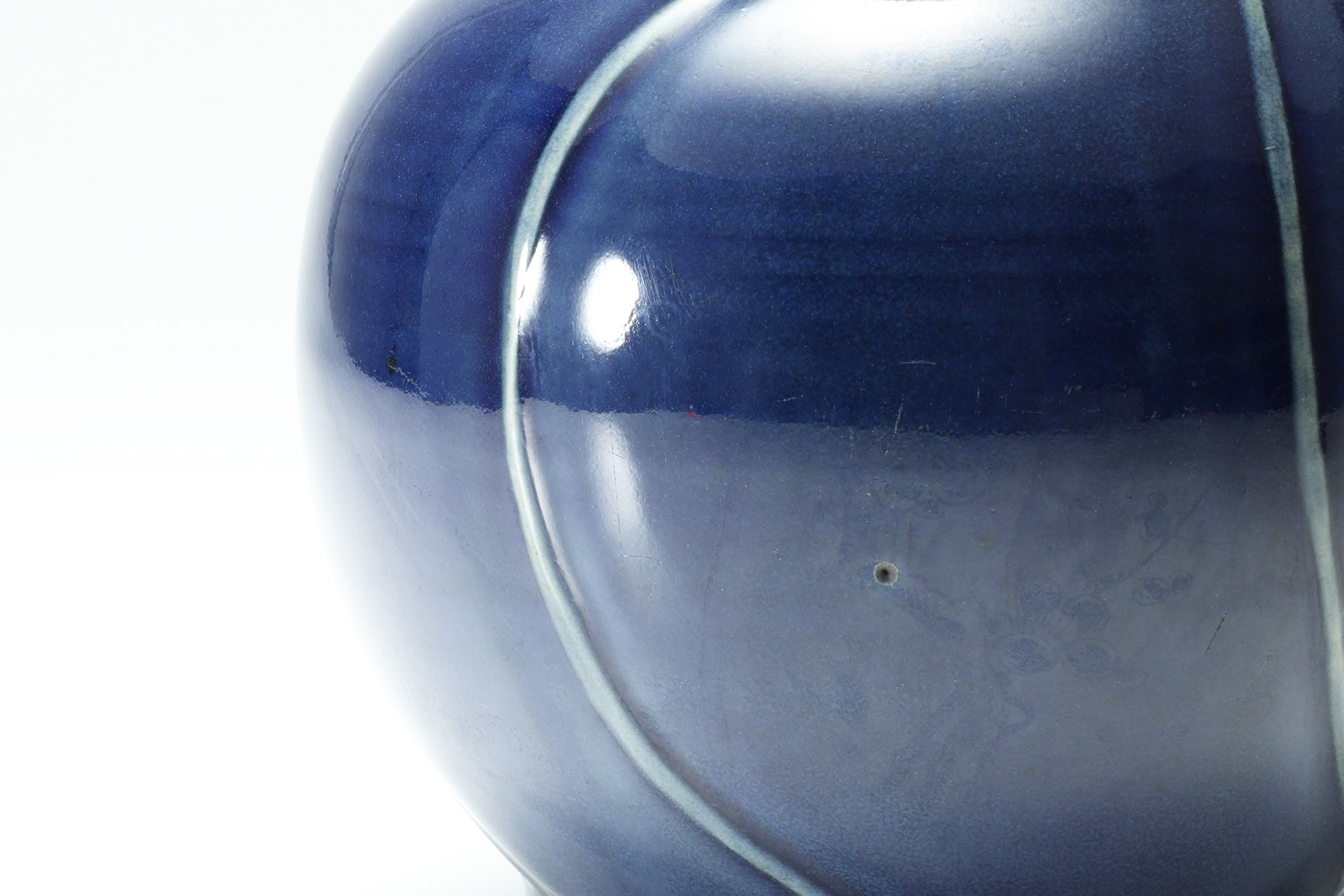

胴裾部にひっつきがあります

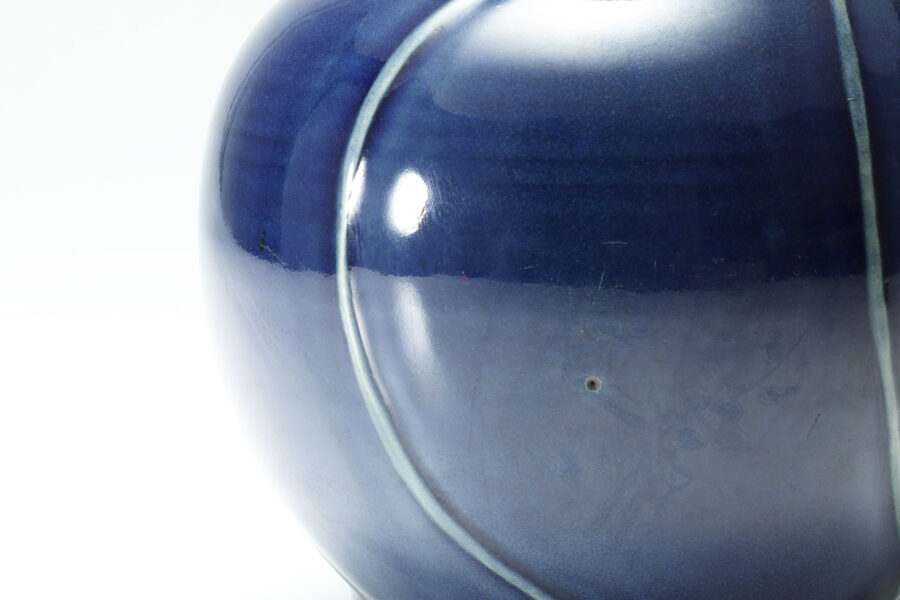

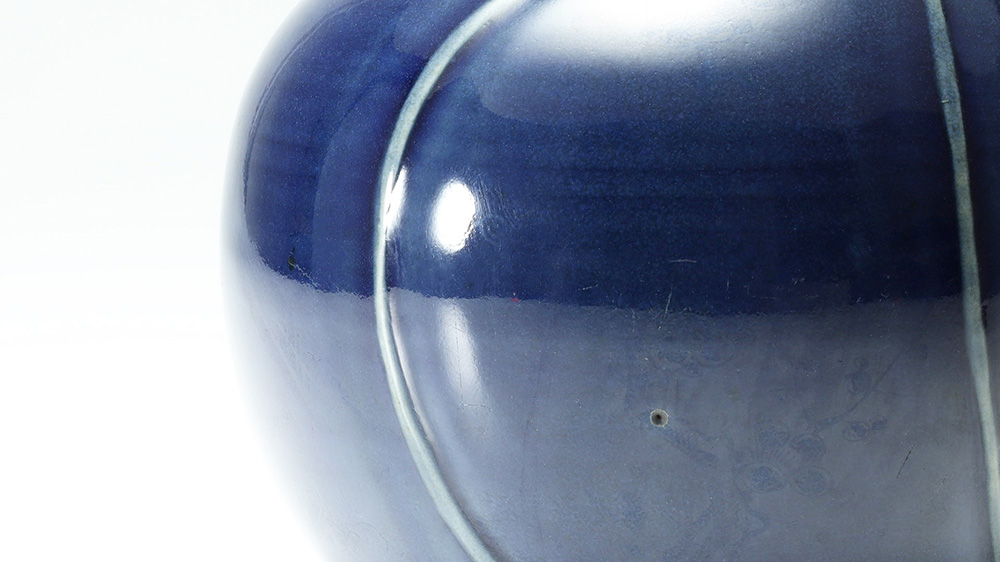

洗練された厳しい造形、美しい釉色、優品の条件を満たしています。制作過程で生じた胴のひっつきを丁寧に研磨しています。元々は金銀彩により梅や桐文が描かれていたと思われますが、単色(瑠璃釉)で制作されたかのように全く違和感はありません。

瓢箪形の器体に白泥を曲線上に盛り上げた堆線により、

まるで器体が捻れているかのように留まります。

堆線部分は釉層が薄い為に素地が透けて見え、

白く際立った堆線と釉色の濃淡が造形をより特徴付けています。

瓢箪は古来より縁起物とされ、

除災招福のお守りや魔除けとして広く用いられてきました。

蔓が伸びて多くの実を付ける事から「子孫繁栄」という意味もあります。

瑠璃釉は透明釉に呉須を呈色剤として混ぜ、

還元焔焼成する事で鮮やかな紺色が得られます。

この瓢形徳利は中国・明時代末期に景徳鎮窯で焼成された瑠璃祥瑞を範としており、

1640年代の明・清王朝交代に伴う内乱によって景徳鎮磁器が海外輸出の中断を余儀なくされた結果、

日本では代替品となる国産の高級磁器を求める声が急速に高まりました。

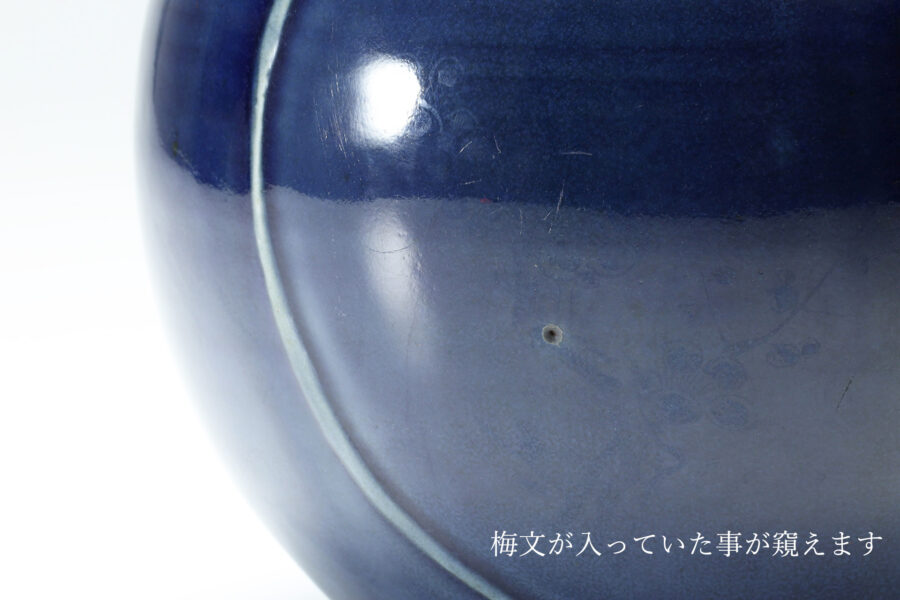

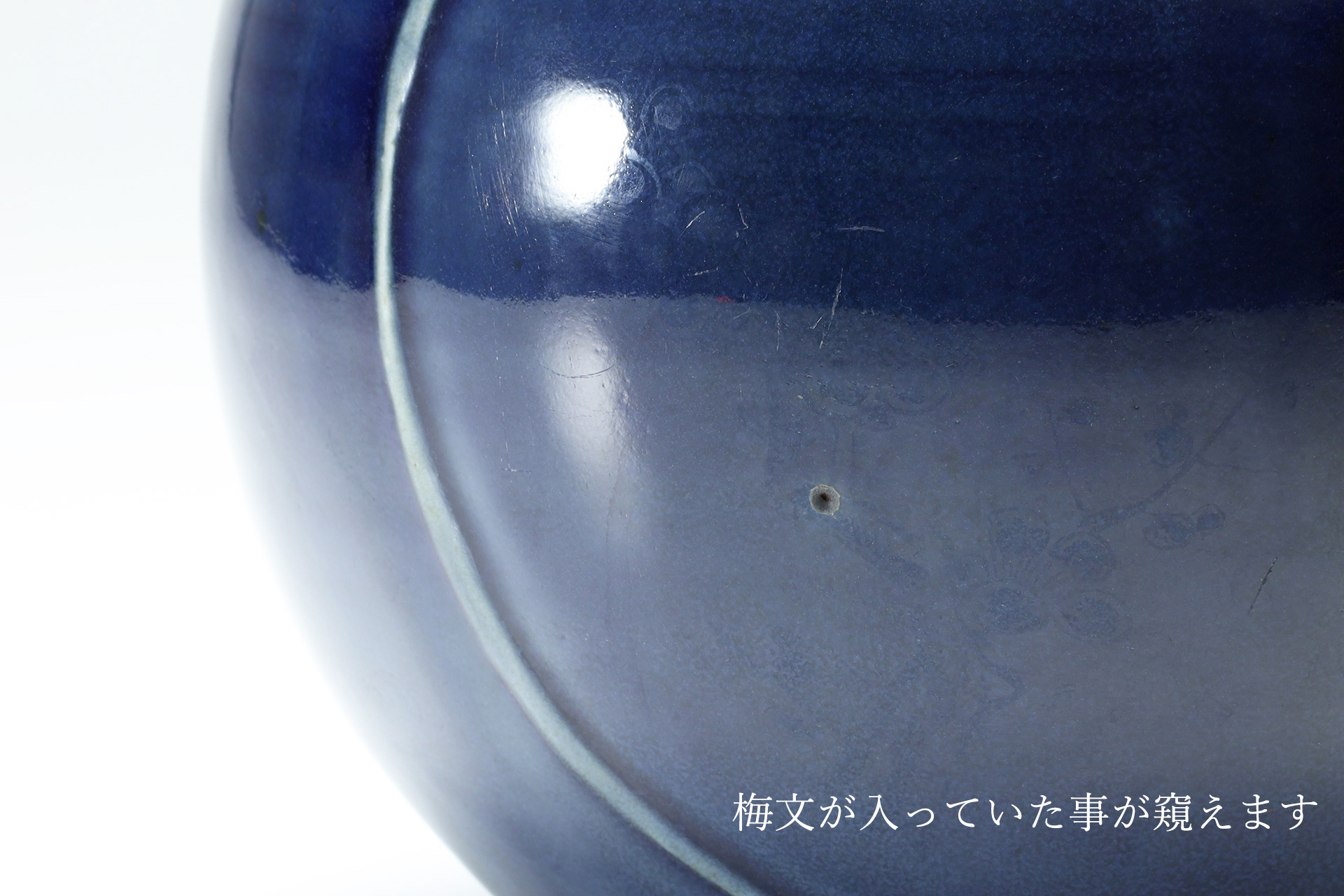

表面には金銀彩により梅や桐文が描かれていたと思われ、

微かに赤絵の彩色の名残りもあります。

金銀彩の焼成は明暦年間(1655~58)に始まったと推測されており、

銀彩は1670年代に入ると使用例が減少していきます。

一つの要因に銀彩は年月の経過に伴って酸化して黒く変色する為とも考えられています。

表面の肌合いは単色(瑠璃釉)で制作されたかのように全く違和感はありません。

旧蔵者が濃紺の高雅な瑠璃釉の美しさに魅入り、

色彩を排したのかもしれません。

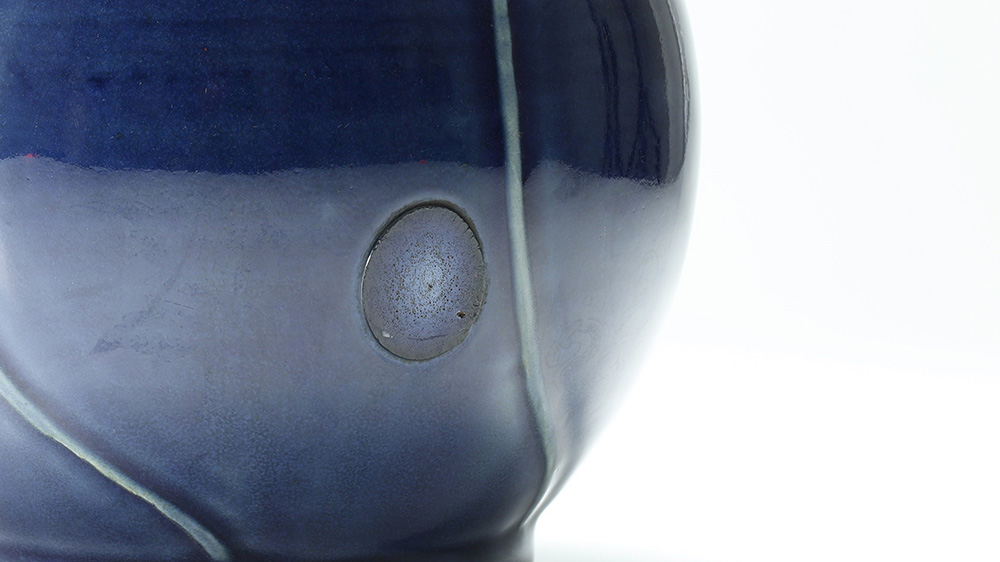

胴裾部には制作過程において隣の器物と接触した痕跡(ひっつき)があります。

このような瑠璃釉作品は特別な高級品であった事もあり、

合格品の範囲として出荷されました。

鑑賞を妨げる事がないよう細密に研磨されています。

シャープで端正な口造りにも高い技術が垣間見えます。

上段の膨らみに酒が溜まる事によって適量を注ぐ事ができます。

大名間における豪奢な宴の場を華やかに演出した事が想像されます。

高台内は透明釉が施され、上質の白磁を覗く事ができます。

紺と白の対比が美しく映えます。

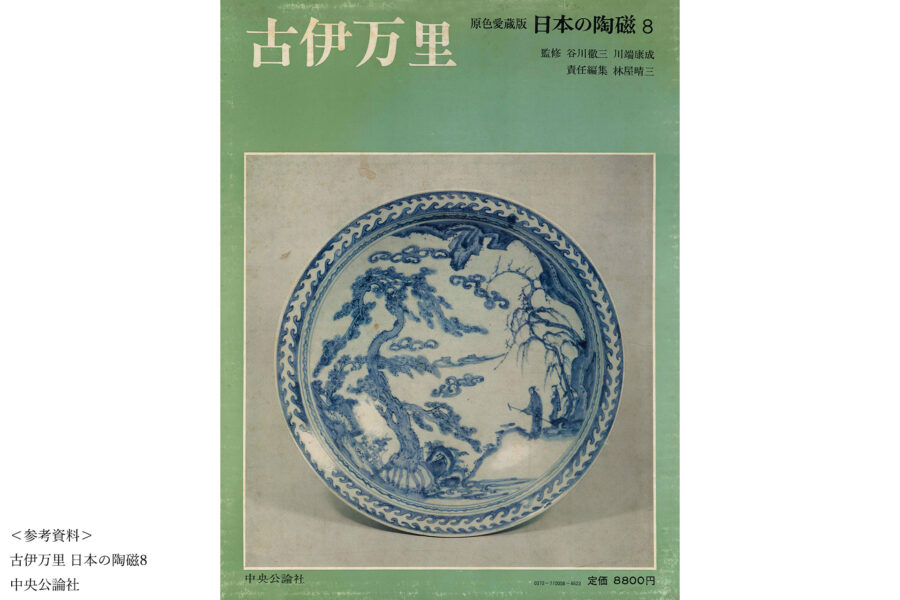

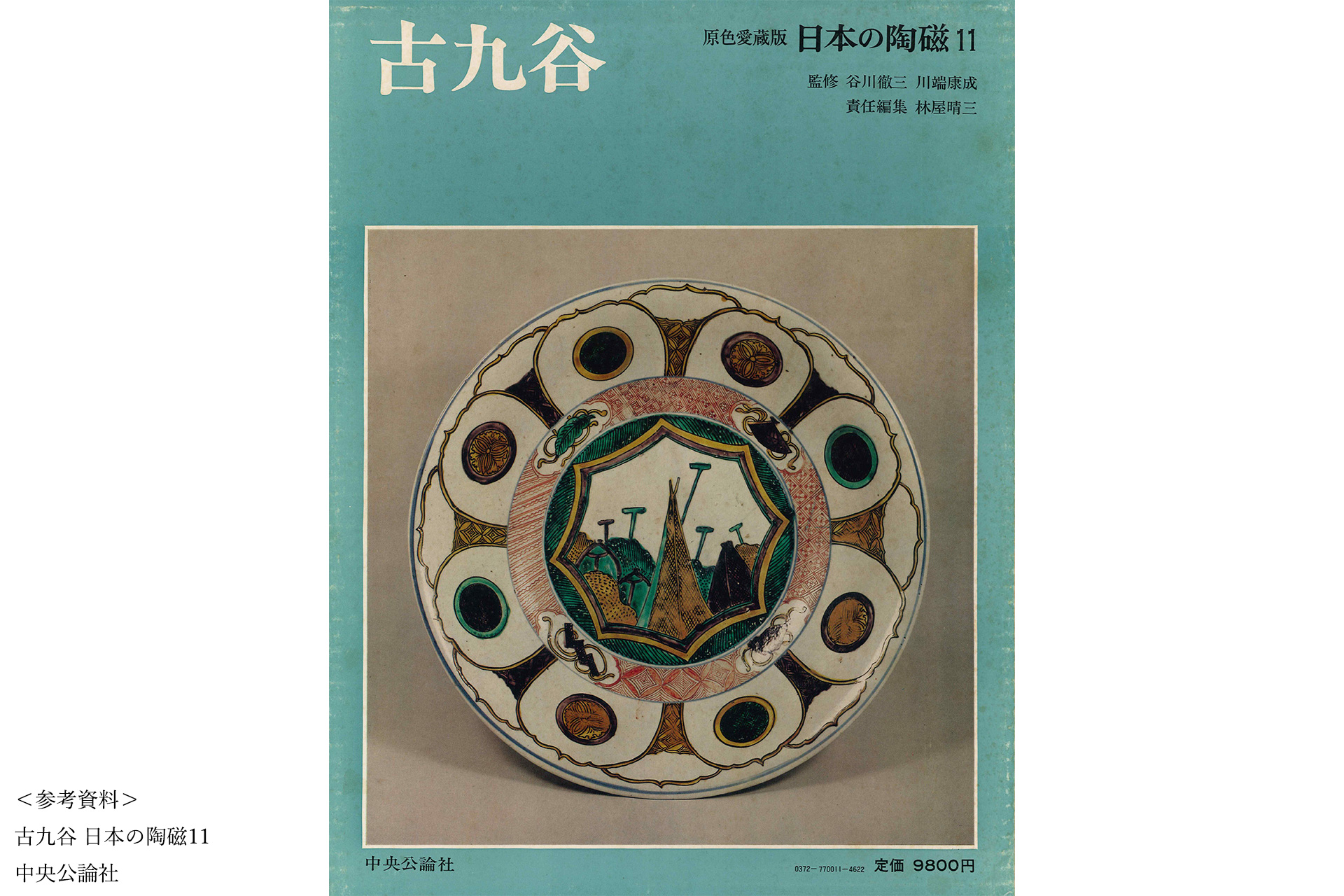

古九谷様式

https://tenpyodo.com/dictionary/old-kutani/

古九谷様式とは江戸前期に肥前有田で焼成された伊万里焼の様式です。

1640~50年代になると染付を中心とした伊万里焼に色絵技法が導入され、

この目覚しい技術革新で初期伊万里が新たに発展した「古九谷様式」へと変貌を遂げました。

中国陶磁の模倣に始まった色絵磁器が日本独自の展開を見せ、

晴れやかな宴席の器として、

茶人好みの作品や懐石道具も多く造られました。

絵付けが格段に良くなった作品も見られ、絵師の参加も窺えます。

在銘作品も飛躍的に増え、「角福」、「誉」等の様々な銘款が用いられました。

皿類の高台幅が広くなった事から焼成中に高台内の底部が垂れるのを防ぐ為、

磁胎と同じ材質で作られた「針」という円錐状の支えを付ける手法が普及します。

初期伊万里は高台が小さい為に針(目跡)を使用した例は大皿を除いて少ないです。

色絵古九谷は堂々とした雄渾な力強さが感じられ、

独特のデザイン様式や油彩を思わせる濃厚な配色が用いられている事から、

加賀(石川県)で焼成されたという「加賀説」が長く信じられてきましたが、

有田古窯跡から古九谷様式と一致する多数の色絵素地や色絵陶片が出土し、

肥前(佐賀県)有田で焼成されたと考えられる「肥前説」が通説に至っています。

17世紀中期における肥前陶工達の血の滲むような努力により、

世界最高品質を誇る景徳鎮磁器を視野に捉えました。