二種類のパターンが組み合わされた肉取りが厚い上手の古染付です。この手の作品の箱書に「銭皿」と記された物があり、中国でも古銭の文様は「厭勝銭(厭勝は魔除けの意味)」と云い、そこに書かれた文字や文様によって様々な吉祥を寓意しました。楽器を奏で、楽しそうに遊び踊る唐子文には多くの子に恵まれ、家内安全や子孫繁栄を願う想いが込められています。

- 時代

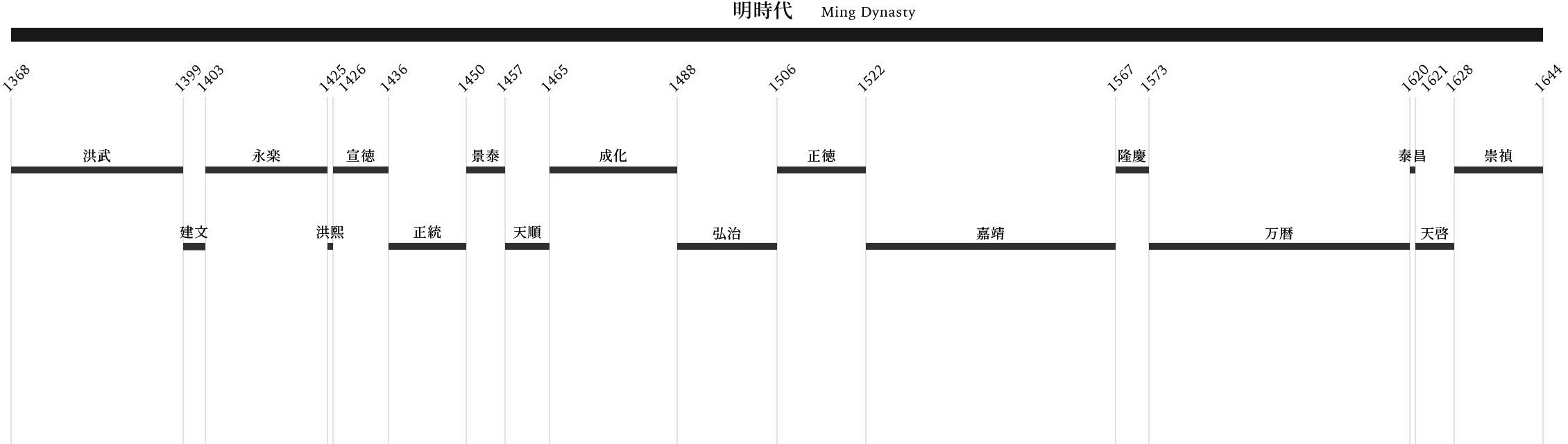

- 明時代

17世紀前半

- 重量

- 約 361g(1客あたり)

- 口径

- 約 17.7cm

- 高さ

- 約 4.6cm

- 底径

- 約 7.0cm

- 次第

- 桐箱(段箱)

- 状態

- 完品(縁に虫喰があります)

1客のみ高台に窯疵があります

地肌や染付の発色、焼き上がりも理想的で、素晴らしい状態を保っています。

日本には多くの古染付が伝存しており、

舶来品として権力者や富裕層の需要を担った高級品でした。

品質にも精粗の差が激しくあり、

上手の優れた状態を保つ作品は近年とても高い人気を博しています。

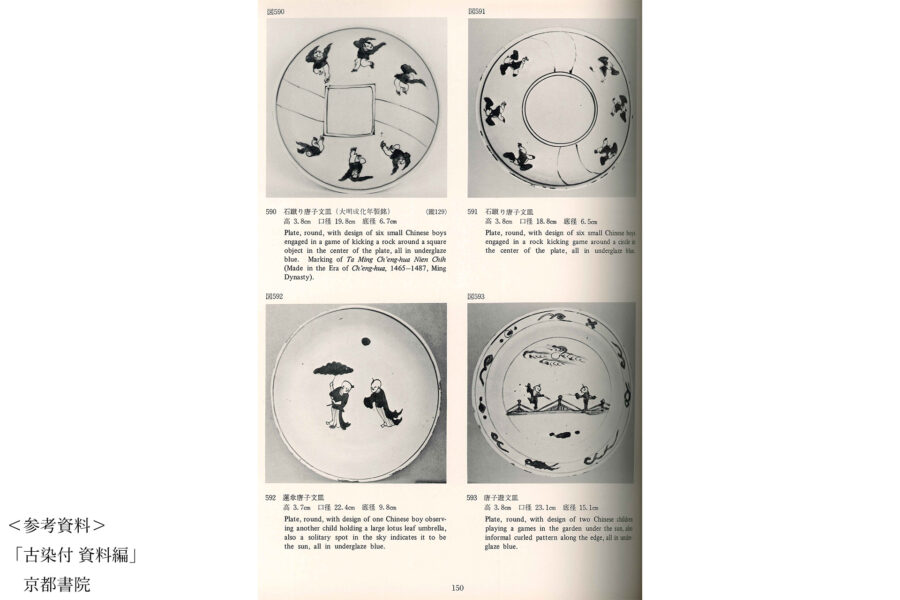

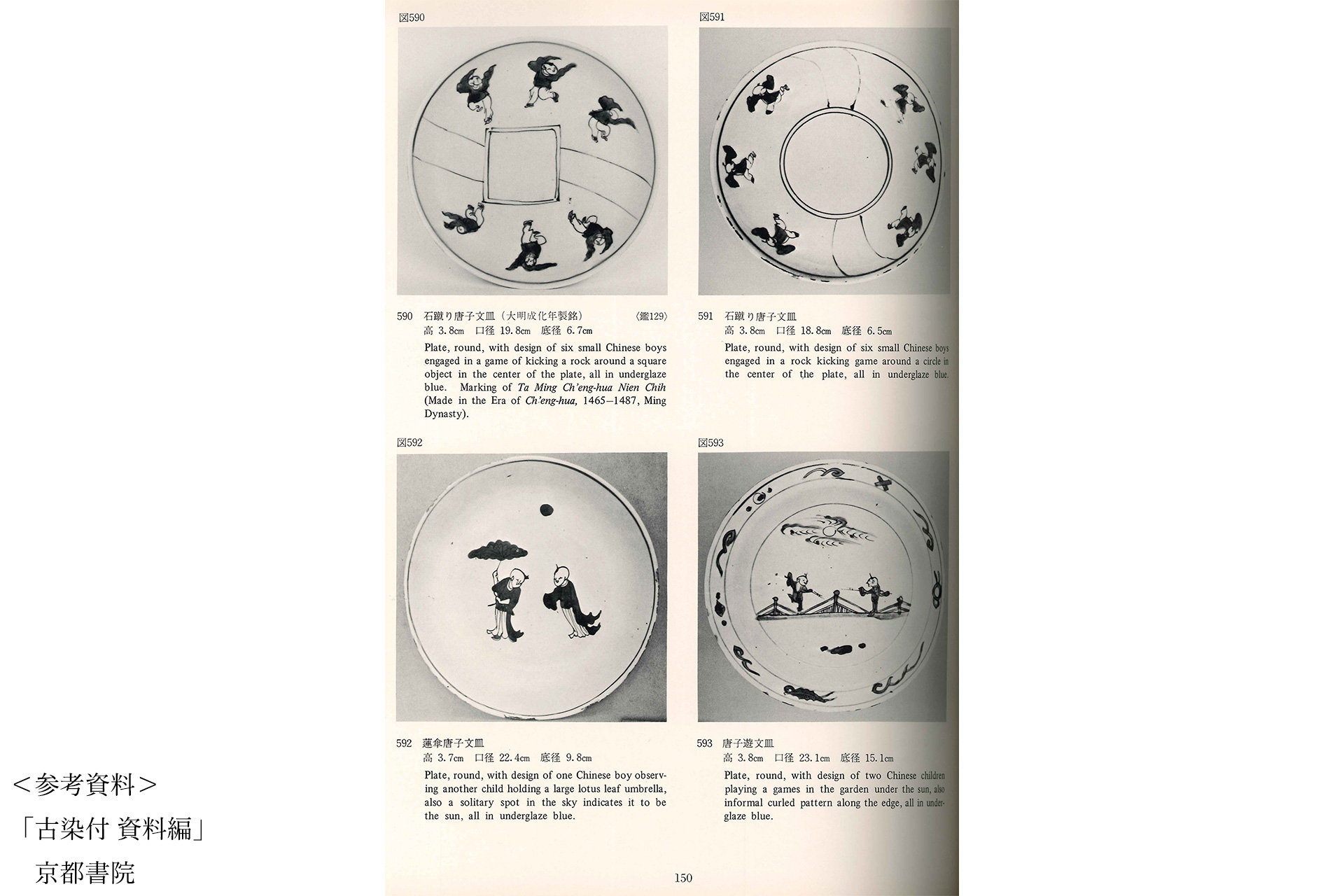

唐子とは中国風の髪型や服装をした童子です。

唐子文は子に恵まれ、

家内安全や子孫繁栄の願望から成立しました。

この意匠は平戸焼にも色濃く受け継がれています。

楽器を奏で、楽しそうに遊び踊っています。

子供の健やかな成長を願う端午の節句や桃の節句に合わせたり、

大切なお子様のハレの日のお祝いに最適です。

五客が無傷で揃っている事はとても希少です。

北大路魯山人も古染付を好み、

「良き食器、良き調度品はものを美味く食わす」と残しています。

古染付と日本料理の相性は抜群で、

お席に格式を添えてくれます。

六寸皿(約18.0cm)という寸法も折敷への収まりが良いです。

古染付

古染付とは明時代末期の天啓年間(1621-27)を中心に景徳鎮民窯で焼成された染付磁器です。

「新渡り」と呼ばれる清時代の染付に対し、古式に属する「古渡り」の染付との意味合いで、

独特の様式を持つ一群が「古染付」と独立した呼称で親しまれており、

遺例も日本に多く伝来しています。

この時代は万暦帝の崩御により景徳鎮官窯が閉鎖され、

民窯が生産と流通の主導権を握っていました。

官窯に従事していた陶工達も生計を立てる為に民窯へ移り、

官窯の品格を感じさせる優品も残しました。

その多くは古染付と祥瑞に属しています。

日本の茶人による注文品としての茶陶と、日常使いの器物とに大別されており、

茶陶としての古染付は日本人に親しまれた厚手の陶胎に倣い、

全体に肉取りが厚く、力強い造形が特徴です。

明時代末期は日本の茶人が新奇な茶道具を求めて注文焼成を盛んに行った時期でもあり、

それぞれの美意識に応じた茶道具が発注されました。

古染付の多くには素地と釉薬の収縮率の相違から釉薬が剥落し、胎土が露出する現象が見られます。

虫が喰ったように見える事から、これを「虫喰(むしくい)」と呼びます。

特に口縁や角部等、釉薬が薄く掛かった部分に見られるのが特徴です。

通常の焼物においては欠点とされるこの現象も、

茶人はそこに自然の雅味を見出し、粗笨な趣を美的効果として評価しました。