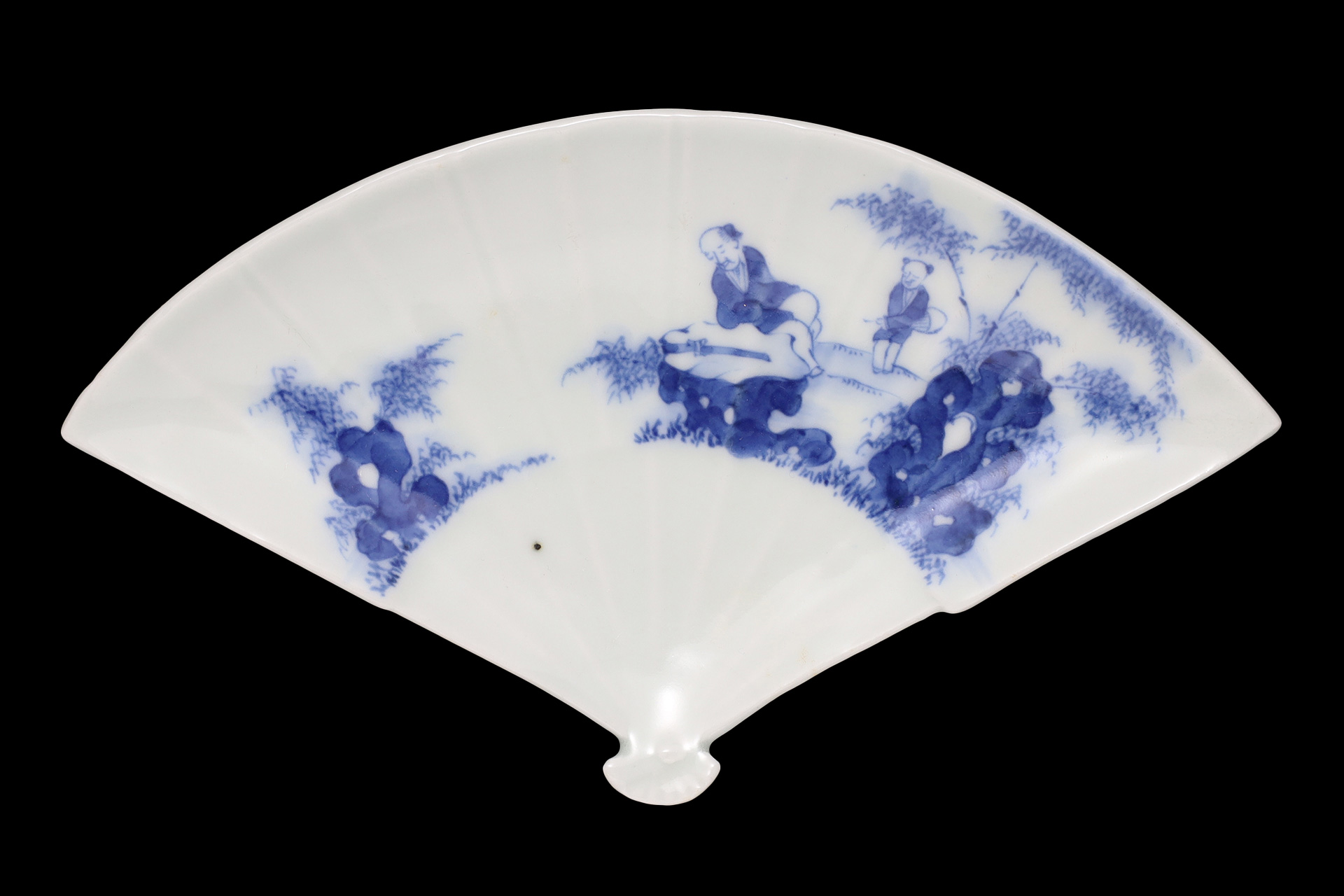

Imaemon Imaizumi

今泉今右衛門

Imaemon Imaizumi

今泉家は肥前有田の伝統ある陶家です。

江戸時代において鍋島藩窯の御用赤絵屋を専業としてきた事が伝えられています。

今日における今右衛門窯の高い名声は、

家門復興に生涯を賭けた近代今右衛門の制作活動の賜物といっても過言ではありません。

1th Imaemon Imaizumi Unknown-1665

2th Imaemon Imaizumi Unknown-1689

3th Imaemon Imaizumi Unknown-1717

4th Imaemon Imaizumi Unknown-1758

5th Imaemon Imaizumi Unknown-1775

6th Imaemon Imaizumi Unknown-1816

7th Imaemon Imaizumi Unknown-1843

8th Imaemon Imaizumi Unknown-1854

9th Imaemon Imaizumi Unknown-1873

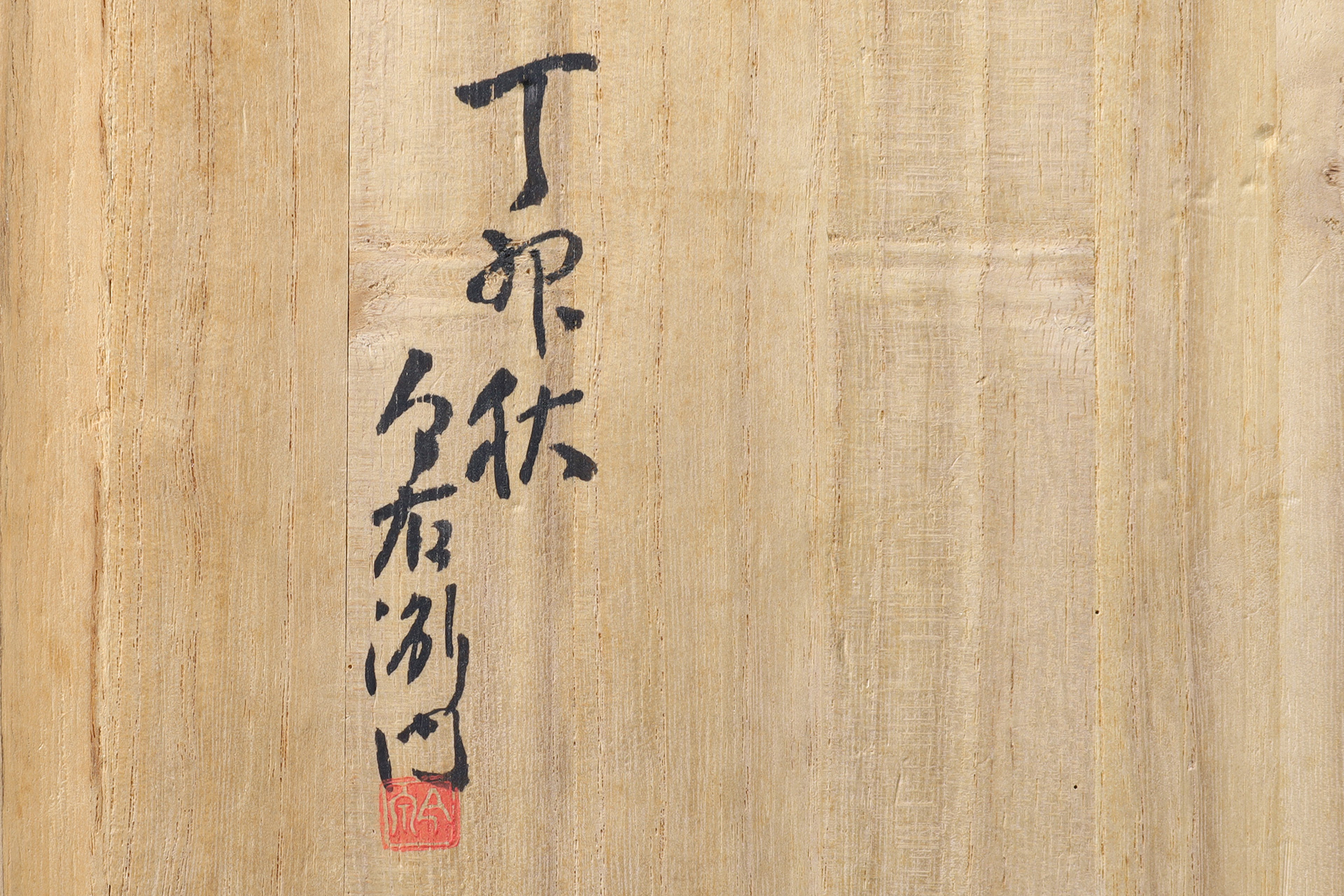

10th Imaemon Imaizumi 1848-1927

10th Imaemon Imaizumi’s real name was Touta.

It is said that the imaizumi family specialized in akae(red painting)for the nabeshima-domain-kiln, but lost the protection of the nabeshima clan of the saga domain when the feudal domains were abolished and prefectures were established after the meiji restoration. In order to survive in this new era of excessive competition, it became necessary to go beyond just red enamel painting and produce pottery consistently from the base.

In 1873, he succeeded to the 10th Imaemon Imaizumi, built the main kiln, and set about reviving the peak-nabeshima and old-imari. However, due in part to his lack of experience in kiln firing at first, he faced a succession of failures.

It is said that due to financial hardship, he even put his eldest son’s bride’s wedding accessories up for sale. Interest in imaemon, who devotes himself to his work with sincerity, gradually began to grow. After the taishō period, he began to receive many orders for tableware.

Many of the 10th’s works are intricately crafted tableware, all of which are works that demonstrate the highest level of ceramic techniques of the time. He overcame the hardships of the meiji and taishō periods, and in his final years he established a foothold for the revival of the iro-nabeshima.

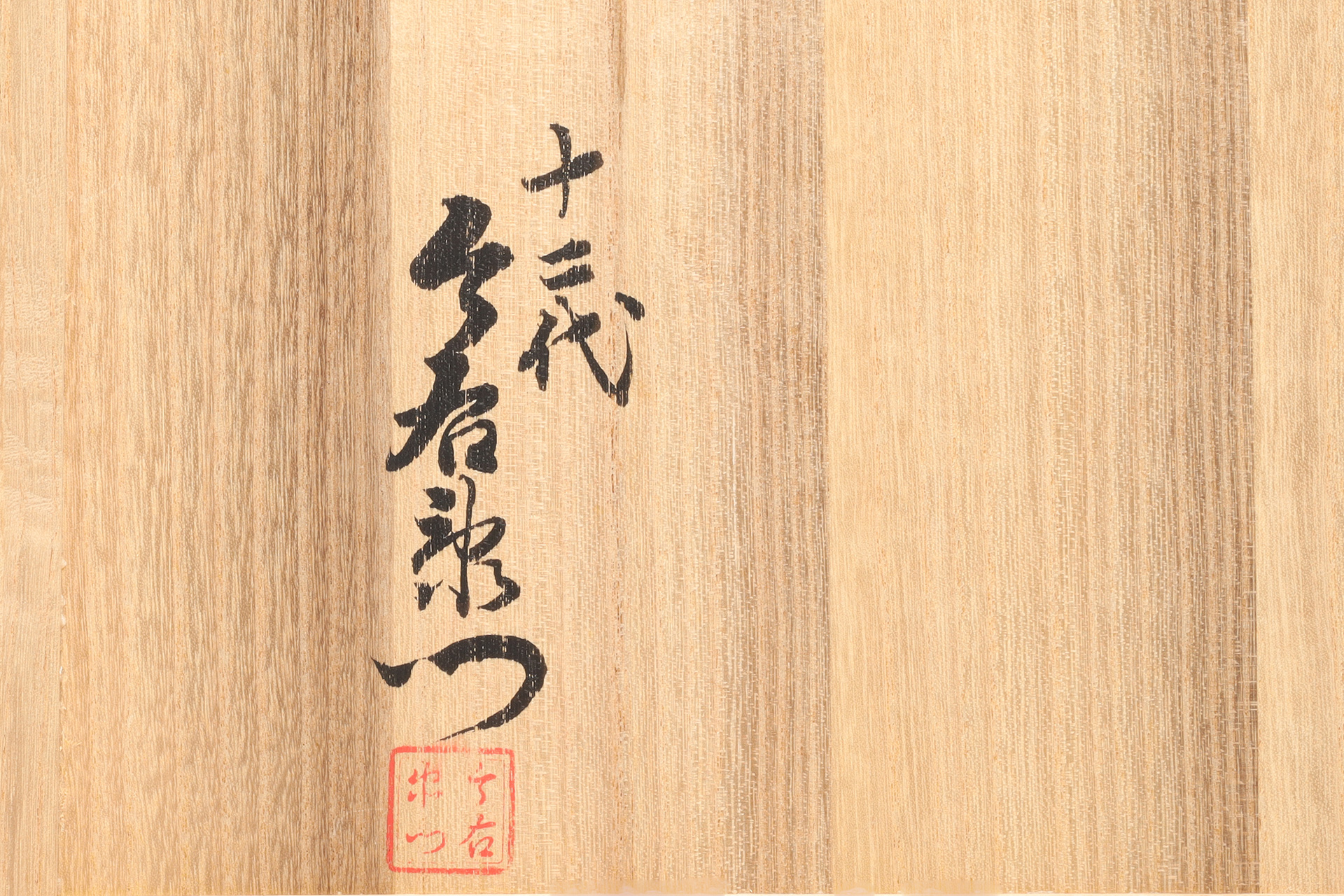

11th Imaemon Imaizumi 1873-1948

11代今泉今右衛門は本名を熊一といいます。

厳しい経済状態の今泉家を再興すべく、

10代今泉今右衛門を手伝って窯焼きを続ける傍らで行商に奔走して苦労を重ねました。

1927(昭和2)年、11代今泉今右衛門を襲名しました。

1937(昭和12)年、英国ジョージ6世戴冠式の際に大宮御所より御用命を受けました。

昭和になって今右衛門窯でも高級品を生産する技術が安定し、

色鍋島再興の悲願が目前に迫った喜びも束の間で、

1929(昭和4)年の世界恐慌に引き続き、

1939(昭和14)年に第二次世界大戦が始まりました。

戦況の悪化に伴って有田では制作統制が敷かれ、

高価な美術品は贅沢品として次第に販路を失っていき、

有田の窯業産業にとっても苦難の時代でした。

10代から引き継いだ古典の名品復興に主眼を置きながら、

新しい時代に即した近代今右衛門の新様式を模索し続けました。

歴代今右衛門の中でも最も名工の誉れが高く、

絵付けにおいては右に並ぶ者はいないとまで伝えられます。

盛期鍋島の献上品にさえ匹敵する高水準の名品を生み出し、

11代の無銘作品は元禄年間(1688~1704)の作品に間違えられる事もあります。

鍋島作品の美観を損ねる染付銘に抵抗を感じた11代は、

高台内の目立たない場所に釘彫りで「今右衛門」という隠し銘を入れました。

別の伝承によると10代や11代の色鍋島があまりにも巧妙で真に迫る物であった為、

後世に盛期鍋島と区別が付かずに混入してしまう恐れを指摘され、

目印となる釘彫りの隠し銘を入れたとも云われています。

12th Imaemon Imaizumi 1897-1975

12代今泉今右衛門は11代今泉今右衛門の長男として佐賀県に生まれました。

本名を平兵衛といいます。

1916(大正5)年、佐賀県立有田工業学校を卒業後、家業に従事しました。

1940(昭和15)年、商工省より工芸技術保存作家の指定を受けました。

1948(昭和23)年、12代今泉今右衛門を襲名しました。

敗戦の混乱の中で高級陶磁器が売れるような時代ではなく、

自ら営業に奔走する事もしばしばありました。

1952(昭和27)年、「色鍋島」の技術が文化財保護委員会より無形文化財の選定を受けました。

1955(昭和30)年、日本工芸会正会員となりました。

文化財保護委員会より「記録作成等の措置を構ずべき無形文化財」として選択を受けました。

1957(昭和32)年に日本伝統工芸展の出品作品が政府に買い上げられ、

インドのネール首相に贈呈されました。

1958(昭和33)年、ブリュッセル万国博覧会でグランプリを受賞しました。

1963(昭和38)年、紺綬褒章を受章しました。

1965(昭和40)年、「色鍋島卯木文大皿」が文化財保護委員会に買い上げられました。

1966(昭和41)年、佐賀県文化功労者として表彰を受けました。

1967(昭和42)年、紫綬褒章を受章しました。

1968(昭和43)年、色鍋島等の蒐集品を展示する「今右衛門古陶磁参考館」を設立しました。

1970(昭和45)年、色鍋島の伝統的技術を保存する為、「色鍋島技術保存会」を結成しました。

1971(昭和46)年、色鍋島技術保存会が国の重要無形文化財総合指定に認定されました。

1972(昭和47)年、勲四等旭日小綬章を受章しました。

1975(昭和50)年に昭和天皇・皇后両陛下が御訪米の際、

フォード大統領への御土産として「色絵草花更紗文花瓶」が宮内庁に買い上げられました。

従五位を受けました。

有田町名誉町民の称号を受けました。

10代、11代から受け継がれた伝統や古典美を重んじながら、

職人気質の妥協を許さない姿勢で独自の格調高い革新的な作風を示しました。

余白を染付で塗り上げた「外濃」は12代が好んで使用した斬新な表現技法です。

古陶磁の目利きでは右に出る者はいないとまでいわれる程の熱心な研究家でした。

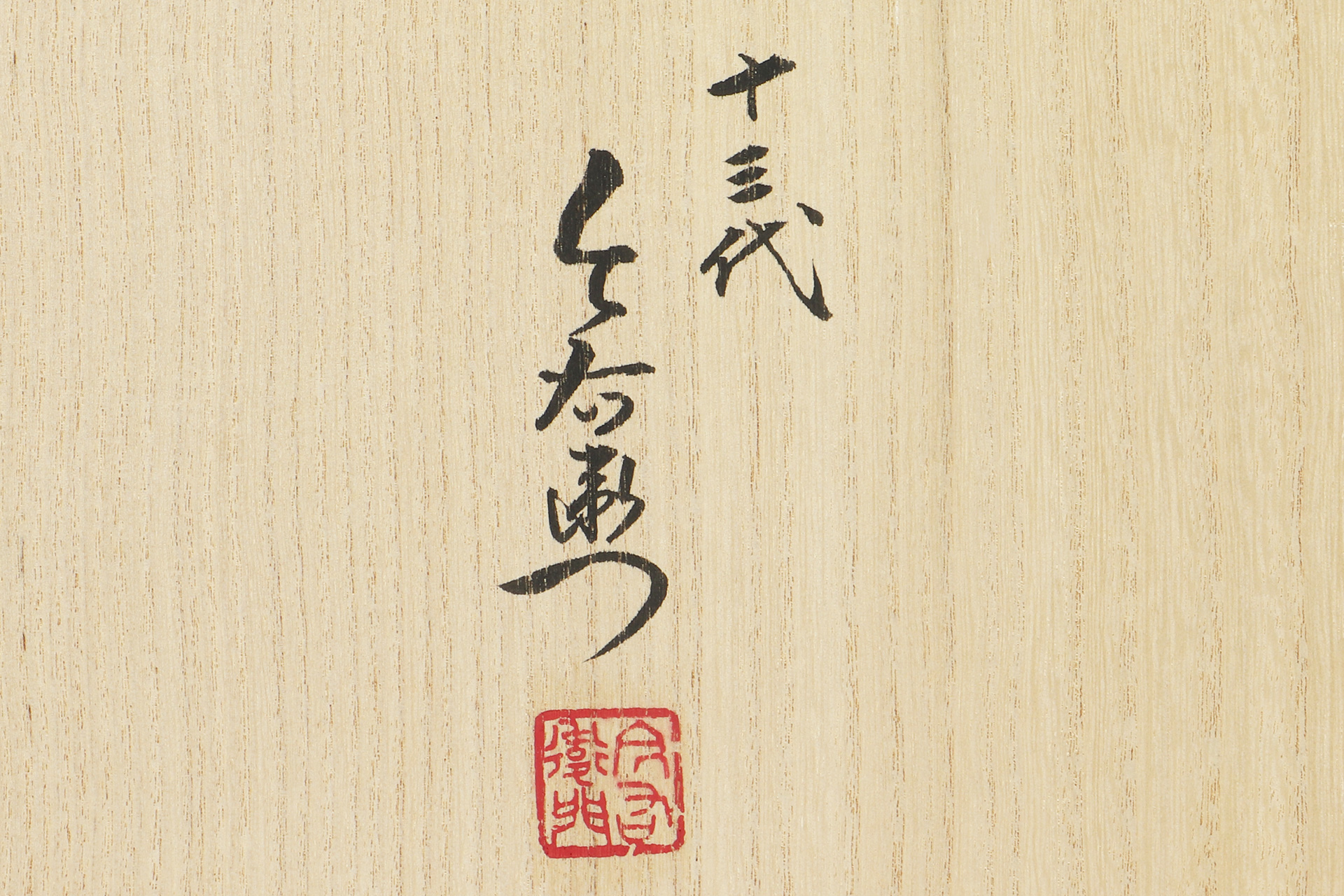

13th Imaemon Imaizumi 1926-2001

13代今泉今右衛門は12代今泉今右衛門の長男として佐賀県に生まれました。

本名を善詔といいます。

1943(昭和18)年、佐賀県立有田工業学校を卒業しました。

1949(昭和24)年、東京美術学校(現:東京芸術大学)工芸科を卒業しました。

1958(昭和33)年、佐賀県展で最高賞を受賞しました。

1963(昭和38)年、一水会陶芸展で一水会会長賞を受賞しました。

一水会陶芸部会員に推挙されました。

1965(昭和40)年、日本伝統工芸展で日本工芸会会長賞を受賞しました。

日本工芸会正会員に推挙されました。

1972(昭和47)年、「色鍋島かるかや文鉢」が東京国立近代美術館に買い上げられました。

1974(昭和49)年、一水会陶芸展審査委員に就任しました。

1975(昭和50)年、13代今泉今右衛門を襲名しました。

1976(昭和51)年、日本陶磁協会賞を受賞しました。

父の死去で色鍋島技術保存会に対する国の重要無形文化財総合指定が解除されたのですが、

「色鍋島今右衛門技術保存会」を改組して会長となり再認定を受けました。

日本工芸会理事に推挙されました。

日本伝統工芸展の出品作品が文化庁に買い上げられました。

1979(昭和54)年、日本伝統工芸展優秀賞(NHK会長賞)、佐賀県芸術文化賞を受賞しました。

1980(昭和55)年、日本伝統工芸展鑑査委員に就任しました。

1981(昭和56)年、日本陶芸展最優秀作品賞(秩父宮賜杯)を受賞しました。

「有田陶芸協会」の発足に伴って会長に就任しました。

日本工芸会西部支部幹事長に就任しました。

1982(昭和57)年、佐賀県陶芸協会会長に就任しました。

日本伝統工芸展の出品作品が東京国立近代美術館に買い上げられました。

日本伝統工芸展鑑査委員に就任しました。

1983(昭和58)年、日本伝統工芸展鑑査委員に就任しました。

1984(昭和59)年、西日本文化賞を受賞しました。

1985(昭和60)年、日本伝統工芸展鑑査委員に就任しました。

1986(昭和61)年、紫綬褒章を受章、佐賀県政功労賞、佐賀新聞文化賞を受賞しました。

1987(昭和62)年、日本工芸会常任理事に推挙されました。

日本伝統工芸展鑑査委員に就任しました。

1988(昭和63)年、毎日芸術賞、第一回MOA岡田茂吉賞を受賞しました。

1989(平成元)年、重要無形文化財「色絵磁器」の保持者(人間国宝)に認定されました。

日本陶磁協会金賞を受賞しました。

1991(平成3)年、佐賀県庁県民ホールの陶壁を制作しました。

1992(平成4)年、国際陶芸アカデミー(IAC)の名誉会員に推挙されました。

1993(平成5)年、佐賀県立有田窯業大学校長に就任しました。

1995(平成7)年、国際文化交流に対し、外務大臣より表彰されました。

1998(平成10)年、グッドデザイン賞審議委員に就任しました。

1999(平成11)年、勲四等旭日小綬章を受章しました。

2000(平成12)年、日本工芸会副理事長に就任しました。

伝統的な色鍋島の装飾技法に加え、

「吹墨」、「薄墨」、「吹重ね」という独創的な作風を創出しました。

13代が日本陶芸界に与えた技術的功績は計り知れず、

端正で流麗な造形、安定した色調、精緻な文様の斬新さには驚嘆すべきものがあります。

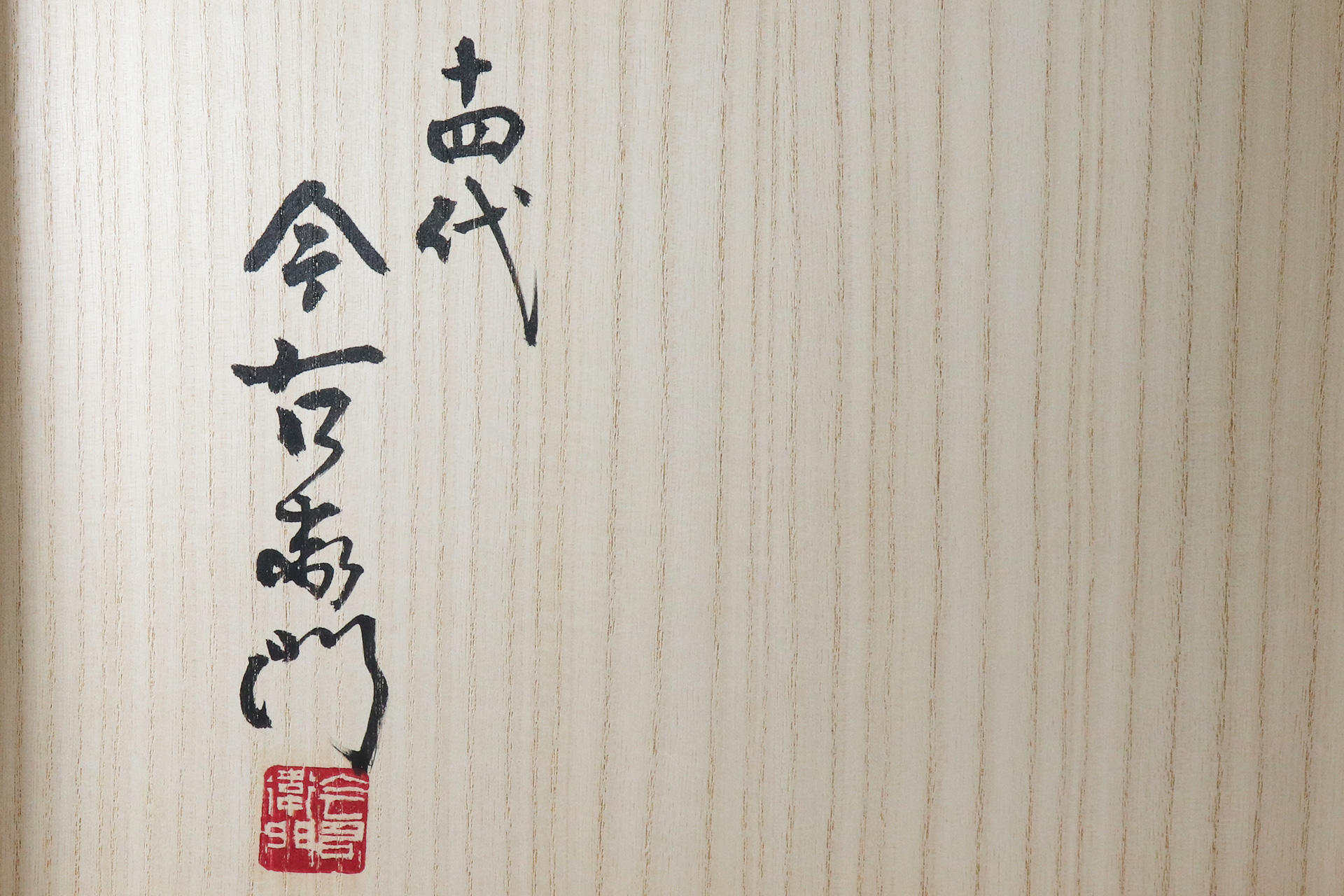

14th Imaemon Imaizumi 1962-

14代今泉今右衛門は13代今泉今右衛門の次男として佐賀県に生まれました。

本名を雅登といいます。

1985(昭和60)年、武蔵野美術大学工芸工業デザイン学科(金工専攻)を卒業しました。

1988(昭和63)年、鈴木治に師事しました。

1990(平成2)年、父に師事して色鍋島の技術の研鑽に努めました。

1996(平成8)年、佐賀県美術展で知事賞を受賞しました。

一水会陶芸部展で一水会会長賞を受賞しました。

財団法人今右衛門古陶磁美術館学芸員に就任しました。

1997(平成9)年、出石磁器トリエンナーレで受賞しました。

西部工芸展で鹿児島放送局賞を受賞しました。

1998(平成10)年、一水会陶芸部展で一水会会長賞を受賞しました。

佐賀銀行文化財団新人賞を受賞しました。

日本伝統工芸展で工芸会会長賞を受賞しました。

日本工芸会正会員となりました。

佐賀新聞文化賞奨励賞を受賞しました。

2002(平成14)年、14代今泉今右衛門を襲名しました。

色鍋島今右衛門技術保存会会長に就任しました。

財団法人今右衛門古陶磁美術館理事長に就任しました。

一水会陶芸部展で会員優賞を受賞しました。

2004(平成16)年、日本伝統工芸展で東京都知事賞を受賞しました。

2008(平成20)年、MOA岡田茂吉賞優秀賞を受賞しました。

2009(平成21)年、紫綬褒章を受章しました。

2010(平成22)年、日本工芸会理事に就任しました。

2012(平成24)年、日本工芸会西部支部幹事長に推挙されました。

日本陶磁協会賞、佐賀新聞賞を受賞しました。

2014(平成26)年、有田陶芸協会会長に就任しました。

重要無形文化財「色絵磁器」の保持者(人間国宝)に認定されました。

江戸時代から伝わる白抜き技法「墨はじき」に新風を吹き込んで、

絶妙な白の世界「雪花墨はじき」、墨はじきを重ねていく「層々墨はじき」等を創出し、

プラチナ彩を加える事で現代色鍋島の追及に旺盛な制作活動を展開しています。

We sell and purchase Imaemon Imaizumi

We have a physical shop in Hakata-ku, Fukuoka City, where we sell and purchase works by Imaemon Imaizumi. Drawing on a long career and rich experience in dealing, we promise to provide the finest service in the best interests of our customers. With the main goal of pleasing our customers, we will serve you with the utmost sincerity and responsibility until we close the deal.