傷 / 直し

Damage / Repair

美術品における傷と直しについて

「美術品」と一括りに考えても数百年という長い年月を経過してきた古美術品や、近代工芸のような現存作家を含む美術品まで幅広く存在します。資産価値を基準に置いて考えた場合、近代工芸において傷や直しはあまり好ましくありません。古美術品の分野において陶器は傷を比較的寛容に捉えられる一方、磁器は厳しく減価対象とされます。磁器においても希少性の高い作品に関しては多少の欠点は仕方ないといえます。一級品の無傷(完品)という事に越した事はありませんが、「えくぼもあばた」。あまり神経質になりすぎて、蒐集品の幅を狭めてしまうより、広い視野から心に響く作品を素直に選択する事が豊かさの基本だと思います。

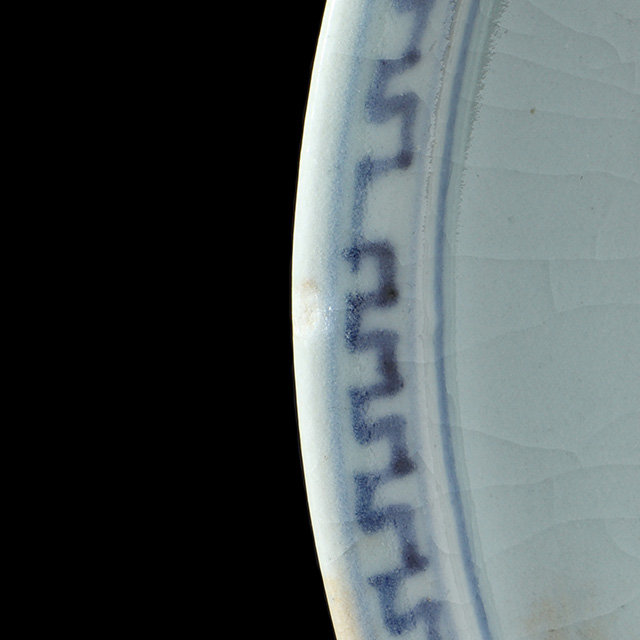

貫入(かんにゅう)

釉面に生じた罅(ひび)割れです。素地よりも釉薬の方が熱膨張率が大きい場合、焼成後の冷却過程で釉面に引っ張り応力が掛かって、弾性限界を超えた時に生じます。衝撃が加わって生じた欠点対象の「入(にゅう)」とは区別されます。焼成温度が低かった事で焼きが甘い物は全面に貫入が生じ、「甘手(あまて)」と呼ばれ、軽く叩くと鈍い音を発します。

入(にゅう)

皿や茶碗等の口縁から見込みに向かって入った罅割れです。主に衝撃が加わって生じる為、素地を含んだ表裏面にまで貫通しています。完璧を求める磁器においては欠点対象となりますが、古陶器においては磁器程の欠点とはならず、景色の一環として寛容に捉えられる事さえあります。

鳥足(とりあし)

皿の見込みや器物の底裏等に入った放射状の罅割れです。衝撃が加わって生じた場合が多く、鳥の足跡のように見える事からの名称です。

窯疵(かまきず)

焼成時に窯の中で生じた疵です。欠けたり、罅が入っていても、その傷は釉薬の下にあり、「山疵」、「山」とも呼ばれます。

ホツ、ホツレ

縁や高台等の一部が欠けてできた傷です。範囲が小さいと「ノミホツ」、「小ボツ」と呼ばれます。範囲が大きくなると「削げ」、「欠け」となります。

ひっつき

窯の中で石、砂、他の陶磁器が表面に付いて生じた窯疵です。

釉切れ

釉薬が掛かり切らず、一部の素地が見える状態です。「釉抜け」とも呼ばれます。

釉剥げ

素地はそのままで釉薬部分だけが剥離した状態です。

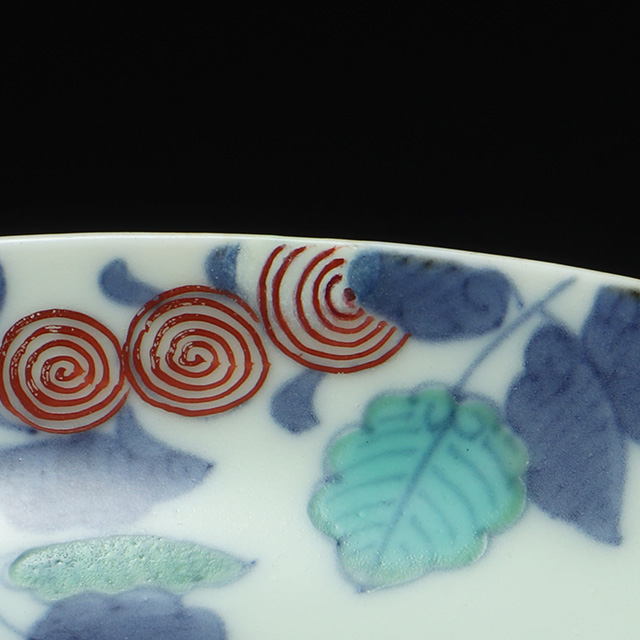

虫喰

素地と釉薬の収縮率の相違から釉薬が剥落して胎土を露した状態です。虫が喰ったように見える事からの名称です。明時代末期(17世紀前半)頃の古染付に多く見られ、口縁や角部等の釉薬が薄く掛かった所に生じています。通常の焼物としては欠点対象にさえ成り得るものですが、茶人はここに自然の雅味を見出して喜び、粗笨な味わいを美的効果として評価しました。

金直し(金繕い・金接ぎ) / 銀直し(銀繕い・銀接ぎ)

傷を補強すると共に見栄え良くする技法が「直し(修復)」です。金や銀を主とした直しが一般的で、それ自体も鑑賞の対象となり得ます。蒔絵で文様が施されたものもあります。

共直し(共繕い)

陶磁器において、傷の痕跡が分からないよう、周囲の色、文様、質感に合わせて修復する技法です。修復部分はブラックライトにより反応を示しますが、近年は反応しない共直しも見られます。

呼継ぎ(よびつぎ)

欠損した部分を同手や取り合わせの良い陶片で補った修復です。趣味性が強い陶器の接合方法であり、その部分は景色として鑑賞対象になる事もあります。