瀬戸焼

Seto Ware

ホーム > 美術品一覧 > 日本古美術(商品のご案内ページへ)

瀬戸焼

瀬戸焼とは愛知県瀬戸市を中心に焼成された施釉陶器です。

陶磁器を「瀬戸物」と呼ぶように焼物の代名詞として知られており、

広義には東濃地方で焼成された美濃焼も含みます。

小山冨士夫が提唱した六古窯(瀬戸焼、常滑焼、越前焼、信楽焼、丹波焼、備前焼)の中で、

一貫して施釉陶器を焼成した窯場でもあります。

起源については陶祖としての藤四郎(加藤四郎左衛門景正)伝説が知られていますが、

考古学的には平安時代の灰釉陶器にまで遡り、

幡山区には猿投窯の拡散で成立したとされる10世紀後半の窯跡が数箇所確認されています。

11世紀末頃には無釉の山茶碗窯へと転換して幡山区から水野区にかけて拡大し、

15世紀にかけての山茶碗専焼窯は市域のほぼ全域に約200箇所を数えました。

しかし、古代の灰釉陶器や山茶碗は瀬戸窯ばかりでなく、

東海地方の各地で生産されている為に瀬戸焼の範疇に含めるのは不適当であり、

他の窯業地と明確に区別できる瀬戸焼は鎌倉時代からとするのが妥当です。

こうして瀬戸焼は猿投窯の灰釉技術を継承して更に飛躍させていきます。

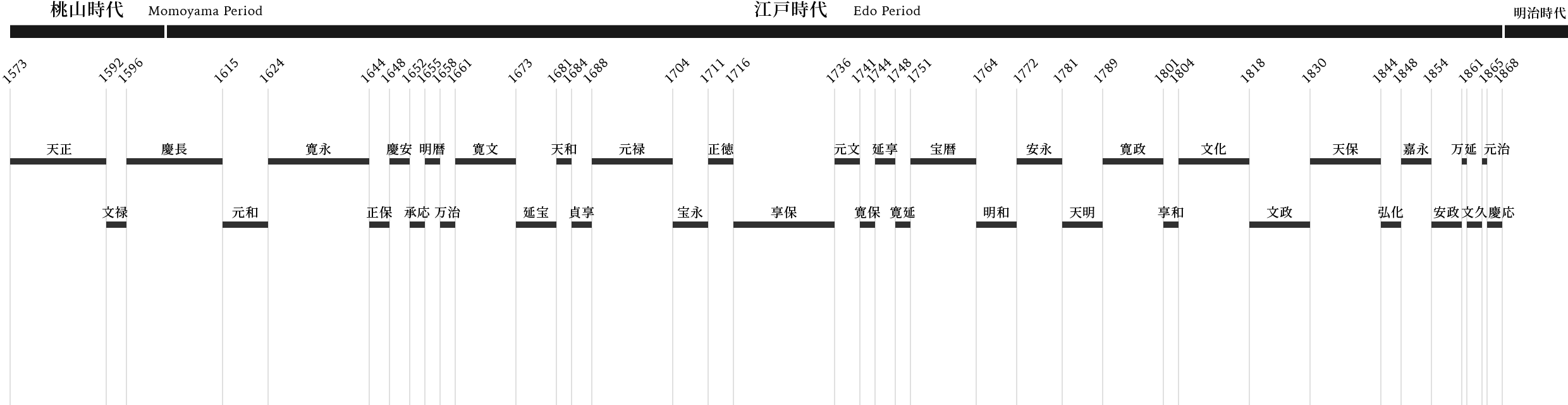

鎌倉~室町時代に焼成された作品は「古瀬戸」と呼ばれ、

古瀬戸前期(12世紀末~13世紀後半)、古瀬戸中期(13世紀末~14世紀後半)、

古瀬戸後期(14世紀末~15世紀後半)の三時期に区分されています。

現在では江戸前期頃までを広く「古瀬戸」として取り扱っています。

瀬戸焼は施釉技術と合わせて、

四耳壷や瓶子を始めとする宋時代の中国古陶磁を手本にしている事も特徴の一つです。

古瀬戸中期(鎌倉後期~南北朝時代)には灰釉に酸化鉄を加えた鉄釉が導入され、

その動機は唐物写しである天目茶碗や茶入の生産を狙ったものと推測されています。

この時期は印花文や貼花文という装飾技法も開花し、

天目茶碗や茶入も出揃って創造力を一気に発揮した古瀬戸の最盛期です。

特に茶入は瀬戸焼の地位を確固たる不動のものとしていき、

国焼茶入で大名物や中興名物に指定されている作品は殆どが古瀬戸茶入です。

この時代における天目茶碗や茶入の伝世品は殆どなく、ほぼ発掘品に限られます。

古瀬戸前期~中期(鎌倉時代)には小物を除いて輪積みによる成形技法を執っていますが、

古瀬戸後期(室町時代)に入ると轆轤成形による端正で優美な姿を追求するようになります。

大窯期(15世紀末~16世紀末)には窖窯から大窯に転換して量産が可能になりました。

室町時代の天目茶碗や茶入の伝世品の多くはこの時代の作品です。

室町時代末期には「瀬戸山離散」という瀬戸陶工が集団で美濃に移動する事件が起こり、

桃山時代は瀬戸窯にとって窯数が激減した衰退期でありました。

美濃に移動した瀬戸陶工達は日本陶芸史上の華ともいうべき、

瀬戸黒、黄瀬戸、志野、織部等の美濃桃山陶を築き上げました。

桃山時代は瀬戸茶入においても殆どの器種が造られるようになった完成期です。

1610(慶長15)年に尾張徳川家の命で赤津村に加藤利右衛門(後の唐三郎)と仁兵衛の兄弟、

下品野村に加藤新右衛門と三右衛門の兄弟が美濃から呼び戻されて瀬戸窯は復興します。

美濃・元屋敷窯では慶長年間(1596~1615)に唐津から連房式登窯が導入されており、

大量生産を可能にした大規模焼成窯によって新たな瀬戸焼が胎動しました。

しかし、その矢先で新興勢力の伊万里焼が国内市場を瞬く間に圧巻した事で、

瀬戸窯は生産主体を日用雑器に転換する事を余儀なくされました。

江戸後期~幕末頃には石皿、馬の目皿、行灯皿、吹墨皿等の絵瀬戸が量産されました。

享和年間(1801~1804)には尾張藩熱田奉行・津(つ)金(がね)文(ぶん)左衛門の指導により、

瀬戸村を中心に南京焼(清朝磁器)を手本にした磁器生産が開始され、

1807(文化4)年に磁祖と称えられる加藤民(たみ)吉(きち)が九州から帰郷すると磁器は更に活気を帯び、

本業であった陶器生産を凌駕して陶器と磁器を生産できる一大窯業地として発展しました。

間もなく美濃窯へも磁器生産は伝播して幕末に急速な発展を見せました。

この江戸後期~幕末には加藤民吉や加藤春岱の誉れ高い名工を始めとし、

加藤春琳、加藤春暁、加藤春丹、加藤春宇等の優れた陶工が輩出されました。

当時は名品の写しに卓越した技術を持つ者が名工とされていました。

「色絵の伊万里」と並んで「染付の瀬戸」と呼ばれるように幕末から明治にかけて、

瀬戸地方では染付の焼成が盛んに行われました。

近代まで瀬戸窯とされてきた美濃桃山茶陶が、

1930(昭和5)年に荒川豊蔵が美濃産である事を実証したのは日本陶磁史の大きな功績です。