薩摩焼

Satsuma Ware

https://tenpyodo.com/product1/cat/japan/(取扱商品一覧 ⇒ 日本古美術)

薩摩焼

薩摩焼とは薩摩国鹿児島藩島津家の庇護の下に御用焼として焼成された陶磁器です。

桃山時代における特筆すべき文化の一つは千利休による茶道確立と侘び茶の流行です。

利休門下の茶人として知られる17代当主・島津義弘も自領内での茶陶焼成を試みました。

文禄・慶長の役で朝鮮半島から陶工を召致してきた事が開窯の契機となっています。

薩摩焼諸窯は主に竪野焼、苗代川焼、元立院焼、龍門司焼、平佐焼に大別されています。

庶民用の「黒薩摩(黒物)」と藩主用の「白薩摩(白物)」を主体とし、

古帖佐、火計り手、宋胡録手、蛇蝎釉、鮫肌焼、錦手(金襴手)等の多彩な種類が知られます。

18世紀には平佐焼が興り、色絵や染付を中心とした華麗な装飾磁器が展開されました。

豪華絢爛の錦手は竪野系(藩窯)の窯で開発が進められ、19世紀に入って隆盛を極めました。

1855(安政2)年に28代当主・島津斉彬は、

鹿児島市吉野町磯の別邸内に磯窯(磯御庭焼)を開窯しました。

斉彬は富国強兵・殖産興業を目的とした集成館事業として、

薩摩焼においても苗代川焼の朴正官を召致して試験改良や開発研究に従事させた結果、

白盛絵具の実用化や金盛技法の確立によって錦手の完成に大きく寄与しました。

1857(安政4)年には薩摩藩営陶磁器製造所の支部が苗代川に設立され、

12代沈壽官が磁器方主取に任命されました。

磯窯は1863(文久3)年の薩英戦争で閉窯しました。

この薩英戦争を機に薩摩国と英国は協定を結びます。

1858(安政5)年に江戸幕府はアメリカとの間に日米修好通商条約を締結し、

次いで、オランダ、ロシア、イギリス、フランスとも修好通商条約を締結しました。

1859(安政6)年に長崎港、函館港(北海道)、横浜港(神奈川県)が開港され、

1868(明治元)年に神戸港(兵庫県)、新潟港が開港されると諸外国との貿易が開始されました。

1867(慶応3)年、鹿児島藩は朴正官の「錦手花瓶」をパリ万国博覧会に出品しました。

更に1873(明治6)年のウィーン万国博覧会に出品された12代沈壽官の錦手が好評を博し、

名声は飛躍して世界を市場にした薩摩焼の大盛況時代を迎えました。

この華麗な装飾陶器は「SATSUMA」の商標で輸出され、欧米諸国で特に愛好されました。

このように好評を博した事から其々の土地でも薩摩風陶器は生産され、

「本薩摩」に対し、「京薩摩」、「大阪薩摩」、「横浜薩摩」、「東京薩摩」等と呼ばれています。

しかし、1897(明治30)年前後から急速に人気を落として衰退の傾向を辿り、

大正年間(1912~26)には欧米諸国の需要を殆ど失いました。

要因は大量生産による粗製乱造であったとされています。

近代、錦手は主な輸出先であった欧米諸国から相次いで里帰りしています。

現在は15代沈壽官を中心とし、その伝統を受け継いでいます。

古帖佐

古帖佐とは薩摩藩窯で焼成された竪野系の黒釉を主体とした陶器であり、

宇都窯、御里窯、竪野冷水窯を包括し、

主に寛文年間(1661~73)以前の作品を呼び慣わしています。

「帖佐」とは鹿児島県姶良郡姶良町にあった地名です。

元立院焼(民窯)

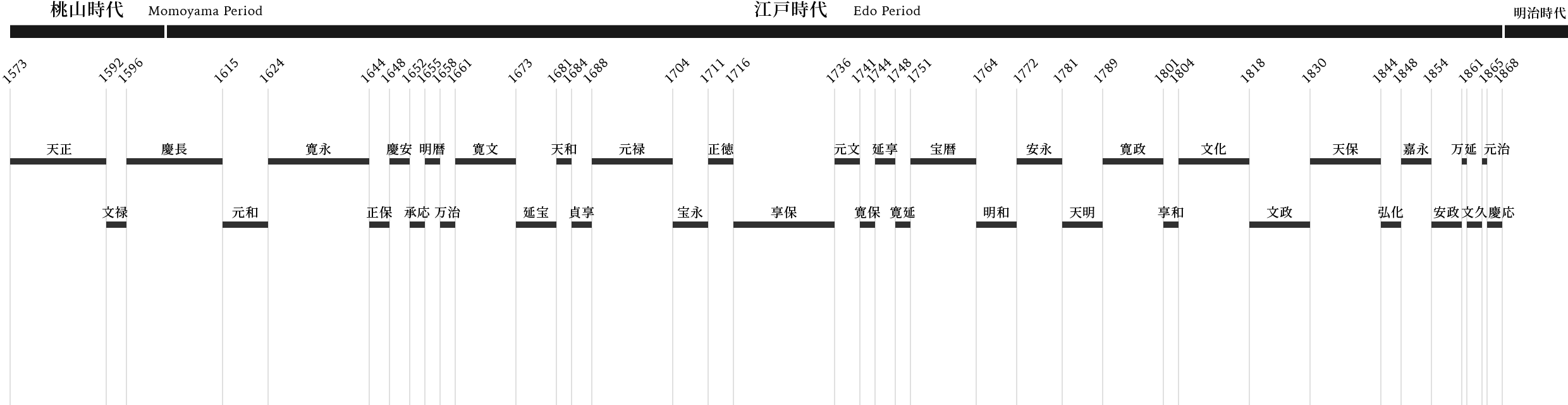

1663(寛文3)年~1746(延享3)年

元立院焼とは鹿児島県姶良市西餅田で焼成された陶器です。

別名を西餅田焼ともいいます。

1663(寛文3)年、初代小野元立を中心に開窯されました。

釉薬の縮れが文様となる「蛇蝎釉」を特色とし、

日用品が中心を成しています。

1665(寛文5)年、川野相雪を通じて、作品を19代当主・島津光久に献上しました。

1670(寛文10)年、有村清兵衛達が船津に「小松窯」を分窯しました。

元禄年間(1688~1704)には茶道具も多く焼成して藩にも買い上げられました。

初代没後は2代小野元立が窯を受け継ぎましたが、

1746(延享3)年に5代小野元立が龍門司窯に移住して閉窯したとされています。

平佐焼

平佐焼とは鹿児島県薩摩川内市天辰町で焼成された磁器です。

1776(安永5)年に今井儀右衛門が阿久根市脇本槝之浦西に「脇本窯」を開窯しましたが、

2年程で経営困難となり閉窯しました。

後の1786(天明6)年に領主・北郷久陣の庇護の下に伊地知団右衛門が肥前から陶工を召致し、

薩摩川内市天辰に「北郷窯」を開窯したのが本格的な開始とされています。

この地域は原料となる天草陶石を運搬するにも適した近距離で、

製品の船便にも川内湾に臨む至便の立地条件が整っていました。

18世紀以降に天草陶石が磁器原料として流通すると九州各地に磁器窯が誕生しますが、

薩摩国に磁器窯が設けられた目的は肥前磁器の流入を抑制して産業振興を計る為でした。

平佐焼は天草陶石を用いている為に素地が白く、肥前磁器に類似しています。

1810(文化7)年に薩摩焼最大の窯となる「平佐大窯」が開窯され、

1846(弘化3)年には色絵窯、

1848(嘉永元)年には新窯が増築されました。

経営は軌道に乗って藩内のみならず、

奄美大島、琉球方面にまで販路を広げて盛況を呈したとされています。

1861(文久元)年に京都の尾張屋常蔵達に呉須の調合法を学び、

1865(慶応元)年に長与焼絵師・青木宗十郎より平佐三彩(鼈甲手)の技法を伝えられる等、

積極的に技術導入を図りました。

1867(慶応3)年にはフランス貿易商・コンド・デ・モンブランの協力を得たとされています。

幕末に海外輸出の道が開かれた事で意欲的に輸出しましたが、

明治初年に輸出用として長崎に輸送した製品の多くが火災焼失して打撃を受け、

1871(明治4)年には廃藩置県によって北郷家の庇護を失いました。

1875(明治8)年には大窯が改築され、

田中、勝目、柚木崎、永井達の個人窯も加わって経営しますが、

肥前磁器が流入するに及んで次第に衰退していきます。

1941(昭和16)年に名工と謳われた向井勘兵衛の死が平佐焼の終焉とされています。