古伊万里

Old Imari

ホーム > 美術品一覧 > 日本古美術(商品のご案内ページへ)

古伊万里

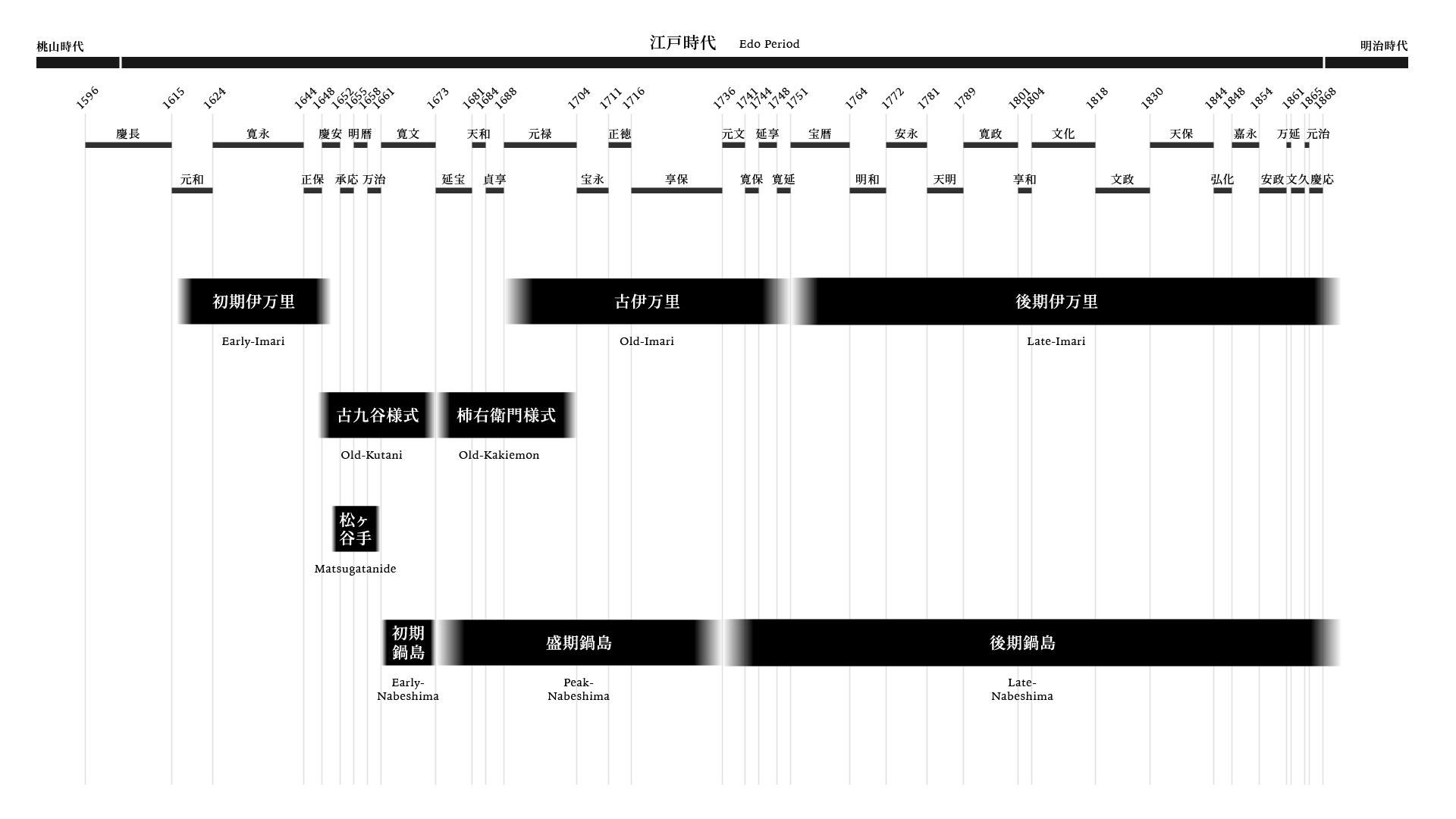

古伊万里とは江戸中期に肥前有田で焼成された磁器の総称です。

国内向けには型物に代表される端正な作品群が知られていますが、

その主軸は異国趣味を誘う意匠を凝らした輸出作品にありました。

景徳鎮磁器に代わる最良の品として、肥前磁器が世界市場に受け入れられると、

熟練の職人による分業体制が確立され、品質の高い作品の量産が可能となりました。

中でも、染付に色絵と金彩を重ねた豪華絢爛な「金襴手」は古伊万里の象徴的存在であり、

元禄年間(1688–1704)の繁栄を映す優麗華美な世界を展開しました。

この装飾技法は明時代・嘉靖年間(1522–66)に景徳鎮民窯で完成されたもので、

金箔を焼き付ける事で富貴な趣を湛えています。

欧州では王侯貴族間で、宮殿の室内を磁器で装飾する「磁器の間(The Porcelain Room)」が流行し、

磁器は富と権力の象徴として重んじられました。

欧州に渡った古伊万里は美術品として棚や壁に装飾されると同時に、

接客の場を彩る室内調度品としても用いられました。

その為、経年による色絵や金彩の擦れが見られる作品も少なくありません。

「オールド・イマリ」、「オールド・ジャパン」、「イマリヤキ」といった呼称は、

国内外の愛好家や蒐集家の間で親しまれており、肥前磁器への深い敬愛を物語っています。

型物

型物とは濃艶な色彩に金襴手を基調とした国内向け古伊万里の一群です。

「名品の型に嵌まった(高い基準を満たした)名物」という意味合いを持ち、

それに準ずる作品は「準型」と称される事もあります。

尚、「型物」という呼称は江戸時代の文献には見られず、

明治以降に定着したと考えられています。

欧州向けに大量生産された輸出古伊万里とは一線を画し、

型物は古伊万里色絵の最高峰として、大名や豪商等の富裕層の需要を担いました。

将軍家や諸藩への献上を目的としたものではありませんが、

献上品に匹敵する高品質から「献上手」という美称が与えられました。

その意匠は細密かつ入念であり、

赤玉雲龍、荒磯、琴高仙人、五艘船、寿字、宝尽くし、姫皿、弓破魔等、

吉祥性と物語性を帯びた文様が見られます。

器形も多様で、丸鉢、兜鉢、独楽形鉢、平鉢等が制作されました。

型物は茶の湯における菓子鉢、慶事の贈答品、宴席での饗応の器として珍重され、

元禄年間(1688-1704)の最盛期を経ても、

伊万里焼の主要な生産品目として連綿と継承されましたが、

時代の推移と共に、その品質は徐々に低下していきます。

芙蓉手

芙蓉手とは万暦年間(1573~1620)に景徳鎮民窯で創始された青花磁器の様式です。

盤の見込み中央に円窓を大きく設けて区画分けした周囲に花弁状の窓を描いている構成が、

芙蓉の花弁を連想させる事から日本で名付けられた呼称とされています。

東南アジア、オリエント、欧州等の求めに応じた中国磁器の代表的意匠で、

明時代末期の天啓~崇禎年間(1621~44)頃を中心に焼成されました。

芙蓉手の主な器種は盤ですが、

中にはケンディや瓶のような器形も知られています。

1640年代の明・清王朝交代に伴う内乱や海外貿易の制限政策を起因とし、

景徳鎮窯を始めとした磁器窯が乱調になって買い付けが殆ど不可能になった結果、

安定期に入っていた日本磁器に代替的な供給が求められ、

日本に華やかな輸出産業時代が訪れる事になりました。

注文の際にはオランダ商館長の手元にあった見本(中国磁器)が付けられました。

肥前の陶工は注文によって示された見本を忠実に写したと考えられています。

芙蓉手は伊万里の様式を大転換させる契機となって輸出用染付の基幹を成しました。

オランダ東インド会社の社章(V.O.C)が入った芙蓉手は「カンパニープレート」と呼ばれ、

V.O.C銘入の作品はバタビア総督の自家用や各商館で使用する為に制作されました。

沈香壷

沈香壷とは主に伊万里焼の広口有蓋壷を指します。

元来は香木の一種である沈香を収めて保存する為の壷とされていましたが、現在では転じて器形の名称となっています。

元時代の景徳鎮窯で創作された形状とされており、

明~清時代を通して壷の定型となりました。

中国に倣って肥前有田でも輸出古伊万里の花形製品として量産され、

欧州で高い人気を博しました。

中には欧州で金属加工が施され、ランプとした作品もあります。

髭皿

髭皿とは広い口縁の一部が半円状に切り落とされた髭を剃る際に用いられた皿です。

上部には二つの小さな穴が開けられており、

紐を通して壁掛けの飾り皿としても鑑賞されました。

ユニークな器形と豊富な文様から輸出古伊万里の代表的作品として人気が高いです。

オランダ東インド会社(Verenigde Oostindische Compagnie)との輸出産業時代

東インド会社とは17世紀に欧州諸国が東洋貿易の為に設立した特許会社で、

イギリスは1600年、オランダは1602年、フランスは1604年に設立されました。

「V.O.C(Verenigde Oostindische Compagnie)」の頭文字を合わせたモノグラムは社章であり、

会社所属を示す為に倉庫、貨幣、大砲、旗、陶磁器等に入れられました。

同社は本来の目的である香辛料の他に、

欧州で生産する事ができなかった磁器に価値を見出して中国貿易を行いました。

中国から輸入される硬質磁器は「白い金(White Gold)」と呼ばれ、

金に匹敵する価値のある貴重品として取引されました。

贅沢品で所有者のシンボルともいえる膨大な量の磁器が欧州へ齎されると、

その美しさは欧州人に深い感銘を与えて磁器焼造を促す要因となります。

しかし、1640年代の明・清王朝交代に伴う内乱や海外貿易の制限政策を起因とし、

景徳鎮窯を始めとした磁器窯が乱調になって買い付けが殆ど不可能になった結果、

安定期に入っていた日本磁器に代替的な供給が求められました。

1653(承応2)年に日本はV.O.C(オランダ東インド会社)と伊万里焼の輸出契約を結び、

1659(万治2)年に約56,700個という大量注文を受け、

日本にも華やかな輸出産業時代が訪れる事になります。

近世の胎動がようやく治まって新しい幕藩体制が整い始める中、

伊万里焼は佐賀藩鍋島家の殖産品として国際的マーケットで脚光を浴びる事になりました。

発注の際に見本(中国磁器)を示された結果、

初期の輸出磁器には芙蓉手等を始めとする明時代末期の中国磁器を写した作品が多いです。

V.O.Cの大量注文によって肥前有田では著しい技術進歩を遂げ、

窯の規模も拡大された事で大型の沈香壷も数多く焼成できるようになりました。

輸出された磁器の形状は多種多様で、

伊万里焼が大きな繁栄を迎える事ができたのは明らかにV.O.Cによる貿易恩恵です。

1684(貞享元)年に清王朝が遷界令を解除して中国磁器の輸出が再開されると、

1712(正徳2)年頃から活況を呈し、

中国磁器は再び市場での支配的地位を回復していきます。

こうして質と量と低価格の市場競争で伊万里焼は敗れました。

V.O.Cとの貿易で輸出された磁器の総計数も圧倒的に日本より中国が上回っています。

1710(宝永7)年に欧州初となる磁器窯・マイセンが設立された事も要因の一つとして、

アジアからの磁器輸出は次第に減少の一途を辿ります。

1757(宝暦7)年には僅か300個を最後に公的な日本の磁器取引が終了し、

以後は商館私貿易に委ねられました。

オランダ東インド会社(Verenigde Oostindische Compagnie)との関連事項

- 1602(慶長7) 年 オランダ東インド会社(V.O.C)が設立されました。

- 1609(慶長14)年 平戸にオランダ商館が設置されました。

- 1641(寛永18)年 長崎・出島にオランダ商館が移転されました。

- 1644(寛永21)年 1640年頃より中国からV.O.Cへの磁器輸出が減少し、

この年をもって終わりを告げたとされています。 - 1650(慶安3) 年 中国に代わって初めて日本から磁器が輸出されました。

- 1651(慶安4) 年 オランダ商人に加えて中国商人も伊万里焼の積み出しを開始し、

伊万里焼はオランダと中国に同じくして買い付けられました。 - 1653(承応2) 年 V.O.Cと伊万里焼の輸出契約を結び、

貿易記録として知られている磁器輸出が開始されます。 - 1659(万治2) 年 V.O.Cから伊万里焼の大量注文(約56,700個)を受け、

芙蓉手等を始めとする染付磁器が本格的に輸出されました。 - 1661(寛文元) 年 清王朝は遷界令を公布し、中国磁器の輸出が停止しました。

- 1684(貞享元) 年 清王朝は遷界令を解除し、中国磁器の輸出が再開されました。

- 1710(宝永7) 年 ドイツ・マイセンに磁器工場が設立されました。

- 正徳年間(1711~16)頃に幕府は貿易制限を強化し、

出島に来航するオランダ・中国船の数を約半分に減少させました。

こうして磁器輸出も衰退の意図を辿っていきます。 - 1725(享保10)年 この頃からV.O.Cによる日本との貿易が停滞しました。

- 1757(宝暦7) 年 V.O.C記録では僅か300個を最後に公的な磁器取引が終了し、

以後は商館私貿易に委ねられます。 - 1799(寛政10)年 V.O.Cが解散しました。

国内需要に転換した後期伊万里

伊万里焼は海外交易の他にも諸国諸領内に幅広く伝播して需要に応じました。

豪商や商家の調度品が蒔絵を始めとした漆器のみでなく、

伊万里焼で賄われるといった反応を示したからです。

1757(宝暦7)年にV.O.C(オランダ東インド会社)との公的な磁器取引が終了すると、

伊万里焼は装飾性豊かな高級美術品というよりも、

一般調度品(食器)としての比重が増し、

町衆を始めとした中級層においても徐々に浸透していきます。

既に分業体制も整備されており、

国内向けの量産体制に向かう事は必然的でした。

その結果、成形も粗雑になって厳しい格調を欠きます。

更に1828(文政11)年8月の台風で有田は大火に見舞われ、

生産体制や品質は著しく落ち込み、

他の窯業地に移住する職人や転職者まで出ました。

瀬戸を中心とした各地で磁器生産が急速に発展した問題も重なり、

内外両面から致命的な打撃を受けます。

1841(天保12)年には活性化を図る為に佐賀藩主から許可を得て、

有田の豪商・久富与次兵衛は「蔵春亭」ブランドで、オランダ貿易を再開しました。

幕末という新しい息吹の中で庶民の生活や文化は活気を帯び、

神社仏閣の春秋祭礼、縁日、冠婚葬祭は大いに盛り上がり、

特に祭りでの酒盛りや振舞いは大変派手であった事が伝えられています。

祭りは大勢庶民の集まり故に酒肴を盛る大皿を必要とした事で、

大皿の注文生産が全国規模で増加しました。

土佐国(現:高知県)を代表する郷土料理・皿鉢料理はその典型的な例です。

このような日用品を中心とした後期伊万里の中でも、

異国情緒溢れる蘭人、相撲力士、東海道五十三次、日本地図を題材とした特殊な作品は、

面白みある図案構成から高い評価を受けています。