蒔絵

Makie

https://tenpyodo.com/product1/cat/makie/(取扱商品一覧 ⇒ 蒔絵・金工)

蒔絵

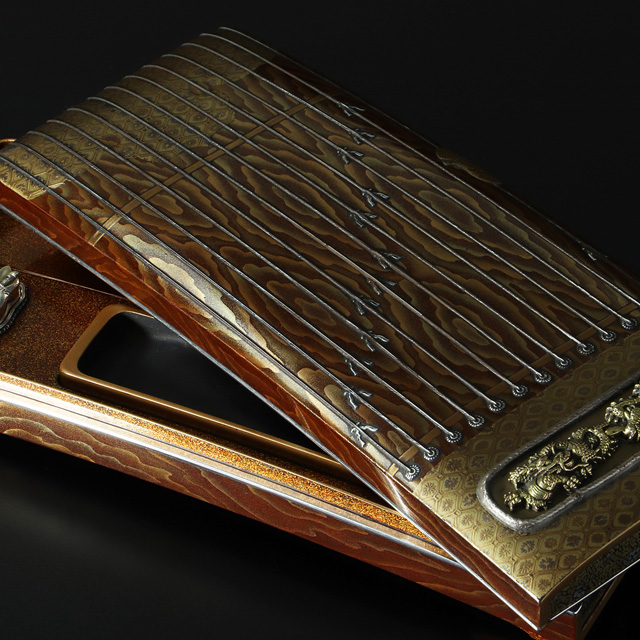

蒔絵とは漆器の表面に漆で絵文様等を描き、

乾かない間に金銀粉を蒔いては研ぎを繰り返して器面に定着させる漆芸技法です。

中国の戦国時代(紀元前403~紀元前221年)の遺跡からも発掘品が確認されており、

日本では奈良時代に創案されたと伝えられ、

平安時代に貴族社会の調度品や寺院内の装飾として発達を遂げました。

平安後期には螺鈿を併用する技法が盛んとなり、

鎌倉時代には平蒔絵や高蒔絵の技法が新たに生まれて基本的技法がほぼ完成します。

室町時代には研出蒔絵が生まれて高度に洗練され、

桃山時代には自由な意匠とシンプルな技法の大胆な表現で人気を博します。

江戸時代には繊細で絢爛な作品が欧州貴族の調度品として愛用され、

明治時代には意匠性の高い美術工芸品として芸術性を深めていきます。

各時代の上層階級の人々は生活用具を蒔絵で彩り、日常をより豊かなものとしていました。

蒔絵は「平蒔絵」、「高蒔絵」、「研出蒔絵」と大きく分類され、

螺鈿や截金等の技法が併用される事で作風に幅を魅せています。

高台寺蒔絵

京都市東山区にある臨済宗建仁寺派の高台寺は、

北政所(高台院湖月尼)が亡夫・豊臣秀吉の菩提を弔う為、

徳川家康の援助を受け、1606(慶長11)年に建立した寺院です。

高台寺の霊屋内部に施された豪華な桃山蒔絵や、

秀吉夫妻が愛用したと伝えられる高台寺所蔵の蒔絵調度品と同系統の蒔絵は、

総括して「高台寺蒔絵」と呼ばれています。

高台寺蒔絵の多くは秋草や菊桐文が用いられています。

器物表面を対角線や松皮菱形に仕切って、

一方を梨地、他方を黒地とした対照的な片身替わりの派手な意匠も見られます。