古唐津

Ko-Karatsu

ホーム > 美術品一覧 > 日本古美術(商品のご案内ページへ)

古唐津

唐津焼とは肥前国唐津藩を中心とした肥前地方で焼成された陶器であり、

その名称は唐津港から積み出されたことに由来します。

茶陶としても高く評価され、「一樂、二萩、三唐津」と謳われるほど、茶人たちの間で親しまれてきました。

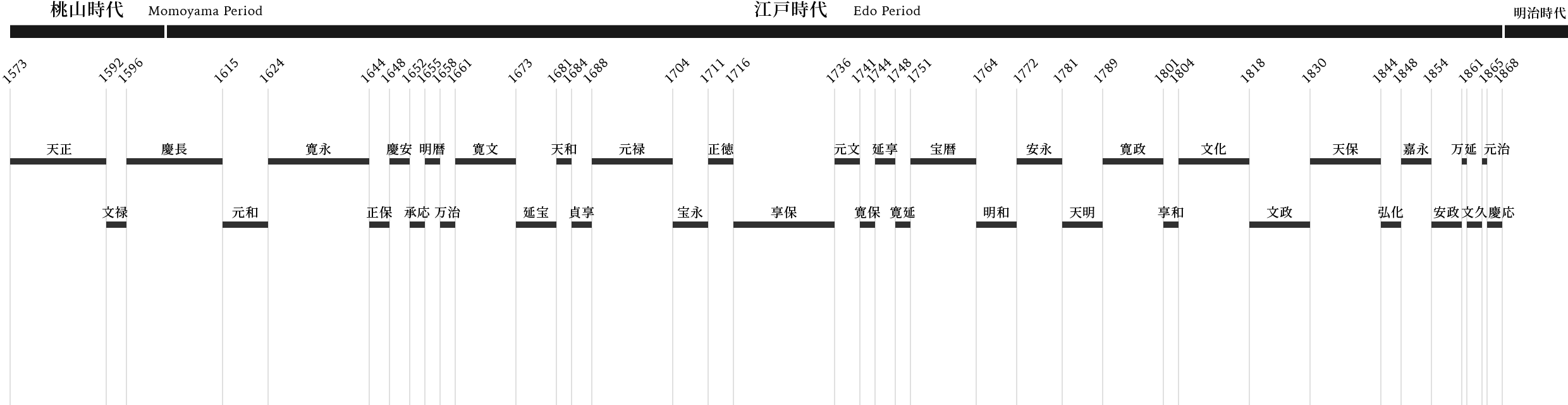

その起源は16世紀末期、佐賀県北部・唐津市北波多地区に遡り、

岸岳城主・波多三河守親が朝鮮より陶工を招いて開窯したとされ、城下には草創期の古窯跡が点在しています。

1593(文禄2)年に波多氏が豊臣秀吉の勘気に触れて改易されると、

陶工たちは肥前各地へ離散しました(岸岳崩れ)。

その後、寺沢志摩守広高が入封し、唐津藩が成立しました。

この改易と窯の廃業は唐津焼が1593(文禄2)年以前、

すなわち、天正年間(1573–92)頃から既に焼成されていた事を示す重要な根拠となっています。

文禄・慶長の役(1592–98)により渡来した陶工たちの技術は、

桃山から江戸初期にかけて唐津焼の隆盛を支えました。

豊臣秀吉が名護屋城に滞陣した際には、古田織部も1592(文禄元)年から約一年半滞在し、

唐津諸窯を指導したと伝えられています。

また、連房式登窯が唐津から美濃に伝わって、久尻元屋敷に築窯されたりと、

朝鮮からの技術導入が日本の窯業にもたらした影響は計り知れません。

唐津焼の名は、1602(慶長7)年の「織部茶会記」に「唐津焼皿」として初出しされ、

慶長年間(1596–1615)には多くに記録されています。

17世紀中頃には「古唐津」という表記も見られ、既に歴史的価値が認識されていたことが窺えます。

唐津焼の多くは日常の器として量産されたものですが、桃山から江戸初期にかけて点茶が流行すると、

茶人の眼に留まって茶陶として見立てられるようになりました。

中には茶人による注文品も存在し、その希少性から高い評価を受けています。

17世紀には渡来陶工・李参平(和名:金ヶ江三兵衛)が泉山で陶石を発見し、磁器焼成に成功したことで、

唐津焼に大きな転機をもたらします。

伊万里焼の台頭は唐津焼の衰退を招き、江戸前期には三島唐津や二彩唐津などに特色が見られるものの、

古唐津の魅力には及ばず、以後は御用窯(御茶碗窯)が細々と存続するのみとなりました。

昭和初期には金原陶片(1897-1951)、水町和三郎(1890-1979)、古舘九一(1874-1949)らによる研究も進み、

肥前一帯の古窯跡から数万点に及ぶ陶片資料が発掘されました。

飾らぬ土味、郷愁を誘う豊かな色合いは朗らかさと健やかさに満ちており、

唐津焼はまさに土と炎が織り成す日本陶芸の真髄といえる存在です。

造り手八分、使い手二分

古唐津は茶渋や水分をゆるやかに吸い込みながら、景色を深め、しっとりとした風情を育みます。

「造り手八分、使い手二分」と語られるように、

古唐津の器は用いられることで成熟し、その歩みをともに味わえることが醍醐味です。

とりわけ焼成が甘く、釉薬が十分に溶けきらぬ作品は、その傾向が一層顕著に現れ、

雨漏りなどの景色は存在感を際立たせる趣として深まっていきます。

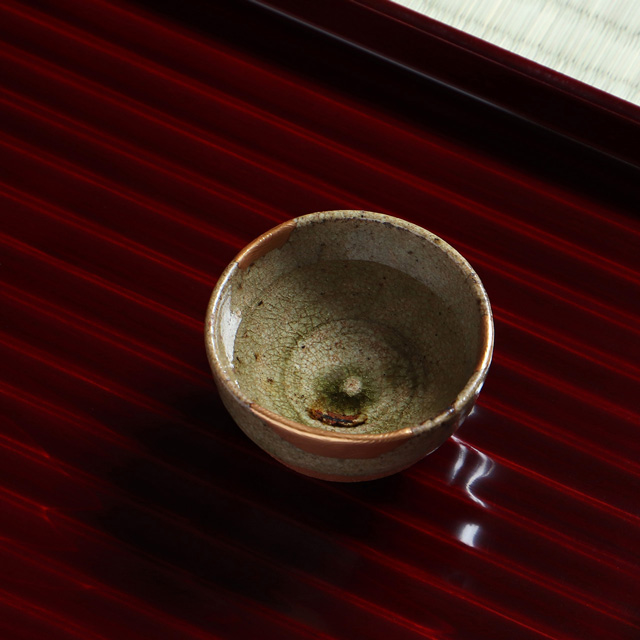

斑唐津

斑唐津とは失透性の藁灰釉が施された唐津焼です。

白濁した釉薬が変化に富んだ斑状になり、

古唐津の中でも最も古い岸岳系の窯で多用された技法として知られています。

還元焼成では乳白色の中に青みが差した物も見られ、

酸化焼成では黄ばんだ風合いとなります。

酒を注ぐと見込みが美しく映え、

中でも「斑唐津の筒盃」は酒盃の王者に相応しい貫禄を示しています。

瀬戸唐津

瀬戸唐津とは長石釉が施された瀬戸風の古唐津です。

高麗茶碗の影響下に茶陶として生まれた事を示す雅味に富んだ作品が多く、「本手」と「皮鯨手」の二種に分類されます。

本手は砂気の多い白土に縮緬皺が出て、

灰白色や枇杷色を呈した長石釉に粗めの貫入が不規則に入り、豪快な梅花皮も見られます。

青井戸、蕎麦、熊川、呉器等の形があり、見込みの鏡に3~4つの目跡が残ります。

飯洞甕、帆柱、道納屋谷窯等から類似した陶片が出土しており、

阿房谷、道園、椎の峰窯等においても焼成されたと推測されています。

抹茶碗だけでなく、長崎県各所の消費地から瀬戸唐津の陶片が確認されており、

小碗、小鉢、皿等もあり、黒い油染みが残った灯明皿として使用された作例もあります。

皮鯨手は蕎麦形の本手瀬戸唐津を写したとされる平茶碗で、

鉄釉が施された口縁が鯨の皮身のように見える事によります。

見込みの鏡に3つの目跡が残り、高台内に兜布が見られます。

圧倒的に数が少ない事からも茶陶としての小規模生産だったと推測されます。

この二種は窯も時代も異なるものと推定され、茶家の間では本手の方が古いと伝えられます。

古唐津と美濃焼

古唐津と美濃焼の間には器形や意匠に多くの共通点が認められます。

文禄の役に際し、豊臣秀吉が名護屋城に滞陣した折、

古田織部も1592(文禄元)年から約一年半滞在したと伝えられています。

波多氏の改易後に唐津藩主となった寺沢志摩守広高は織部と同門の茶人であり、

かつ美濃出身であったことから、両者の関係は特に深かったとされます。

このような背景から、織部が唐津諸窯に指導を行った可能性も指摘されていますが、

実際には織部の指導というよりも美濃陶の影響を受けたものと考察されます。

唐津で沓茶碗を焼成した諸窯は、甕屋の谷窯(松浦系古唐津)、大川原窯(松浦系古唐津)、

高麗谷窯(多久系古唐津)、内田皿屋窯(武雄系古唐津)、牛石窯(平戸系古唐津)、

祥古谷窯(平戸系古唐津)、李祥古場窯(平戸系古唐津)などが著名であり、

加藤景延がこれらの主要窯を訪れたと推定されています。

また、連房式登窯が唐津から美濃へ伝わり、久尻元屋敷に築窯されたことも特筆されます。

朝鮮からの技術導入が日本の窯業にもたらした影響は計り知れません。

奥高麗

奥高麗は古唐津の一種で最も声価が高い大振りの茶碗であり、

井戸茶碗に並ぶとまで評されています。

高麗(朝鮮半島)の奥で焼成された物、高麗の奥から渡ってきた陶工が焼成した物等、

名称については様々な諸説がありますが、

高麗茶碗に似たところから名付けられたとするのが穏当です。

「奥高麗」という名称は江戸中期以前の茶会記には確認する事ができません。

雑器からの転用とは考え難いという見解もあり、

熊川や井戸等の高麗茶碗を手本に茶碗として焼成された物と推測されています。

市ノ瀬高麗神窯、甕屋の谷窯、道園窯、藤の川内窯、阿房谷窯、焼山窯、椎の峰窯、

川古窯の谷新窯、大草野窯、葭の元窯等で焼成されたと考えられています。

朝鮮唐津

朝鮮唐津とは鉄呈色の黒飴釉と失透性の藁灰釉を掛け合わせた唐津焼です。

黒飴釉と藁灰釉が溶け合った部分は絶妙な様相を呈した海鼠釉となり、

多くの蒐集家や茶人達を魅了し続けています。

鉄分を多く含んでいる土の性質から酸化焔で焼き上げると地肌は濃い赤褐色を呈します。

一般的に袋物は板起こしの叩き成形が行われており、轆轤上に盤状の粘土を置いて底板とし、

粘土紐を輪状(コイル状)にして幾重にも積み上げていきます。

適当な高さにまで達したら当て板を器壁内部に当て、

ラケット状の叩き板で器壁外部を上下左右に満遍なく叩き伸ばしていく事で、

輪と輪が緊密に密着して器壁は薄く膨らみ、軽くて丈夫な器となります。

斜線文、格子文、青海波文等の刻目は土と密着しない為の工夫であり、

器形を整えると同時に内部には一種の副次的装飾が生み出されます。

最後に轆轤の水挽きで口縁を造り、底周りを削って仕上げていきます。

中には叩きを省略して轆轤で表面を均しただけの物もありますが、こうした類は手取りが重いです。

底部はくっつきを防止する為、貝目跡になったり、籾殻がまぶされたりしています。

松浦系古唐津・藤の川内窯(茅ノ谷窯)が最も著名な窯場として知られています。