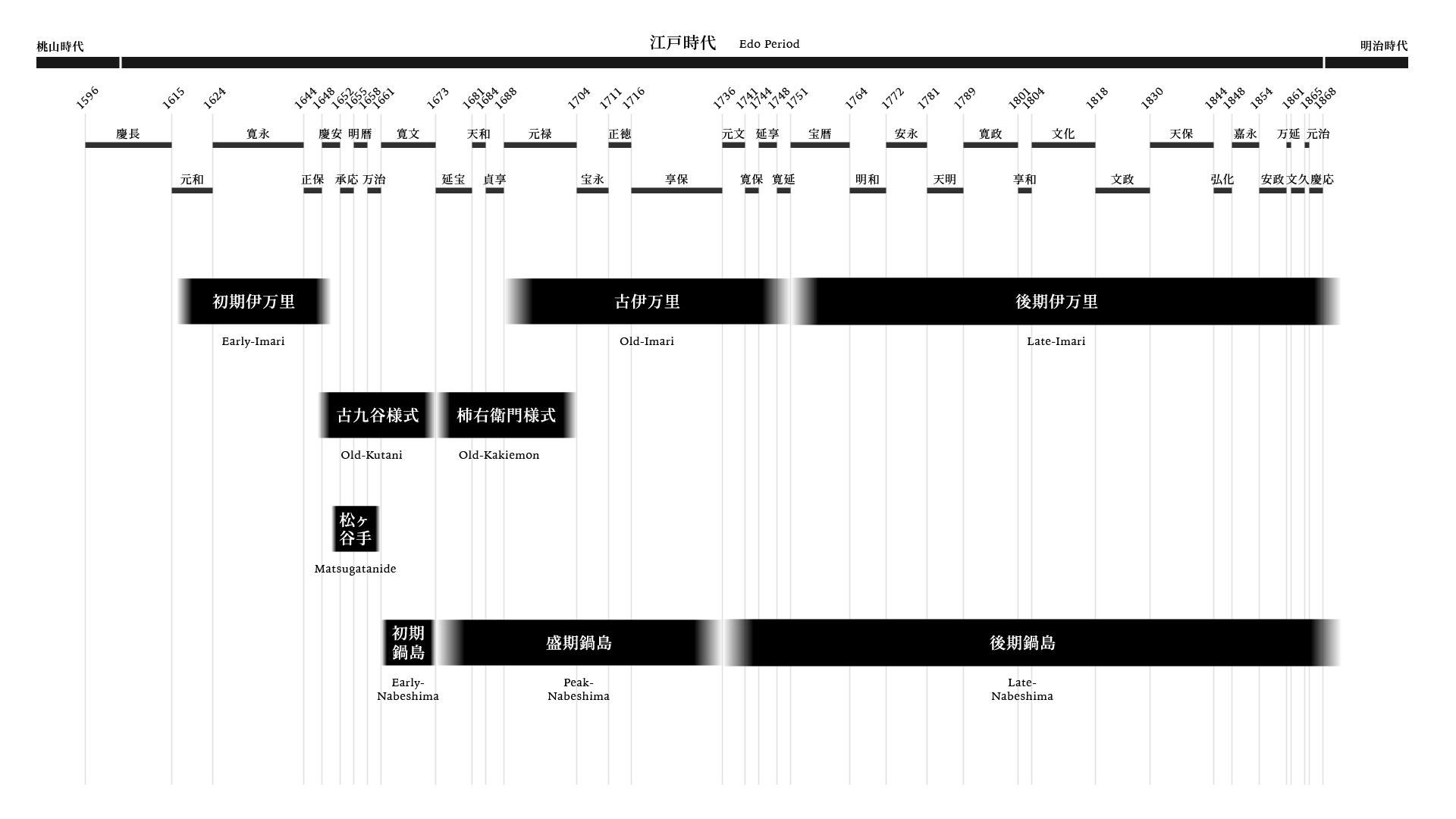

初期伊万里

Early-Imari

https://tenpyodo.com/product1/cat/imari-nabeshima/(取扱商品一覧 ⇒ 伊万里・鍋島)

初期伊万里

初期伊万里とは1616(元和2)年に生まれたと伝えられる日本最初の磁器です。

17世紀中期頃までは「生掛け」といって、成形した後の素焼き(約900℃)を省き、

高火度で本焼き(約1,300℃)していました。

17世紀後半に素焼きの工程が取り入れられるようになると、

焼成中に歪んだり、割れたりする事も少なくなりました。

陶磁器を焼成する際に素地を保護する為に用いられる匣鉢(ボシ)が未だ使用されていない為、

窯内において灰や鉄分等の降り物が付着した作品も見られます。

窯床と器物の熔着を防ぐ方法として粗砂が撒かれましたので、

畳付に粗砂が付着した作品も多いです。

こういった磁器制作は朝鮮からの渡来陶工によって支えられたのですが、

文様構成は中国・明時代末期の景徳鎮磁器を模倣しており、

日本独自のスタイルを求めて試行錯誤を繰り返していた時期でもありました。

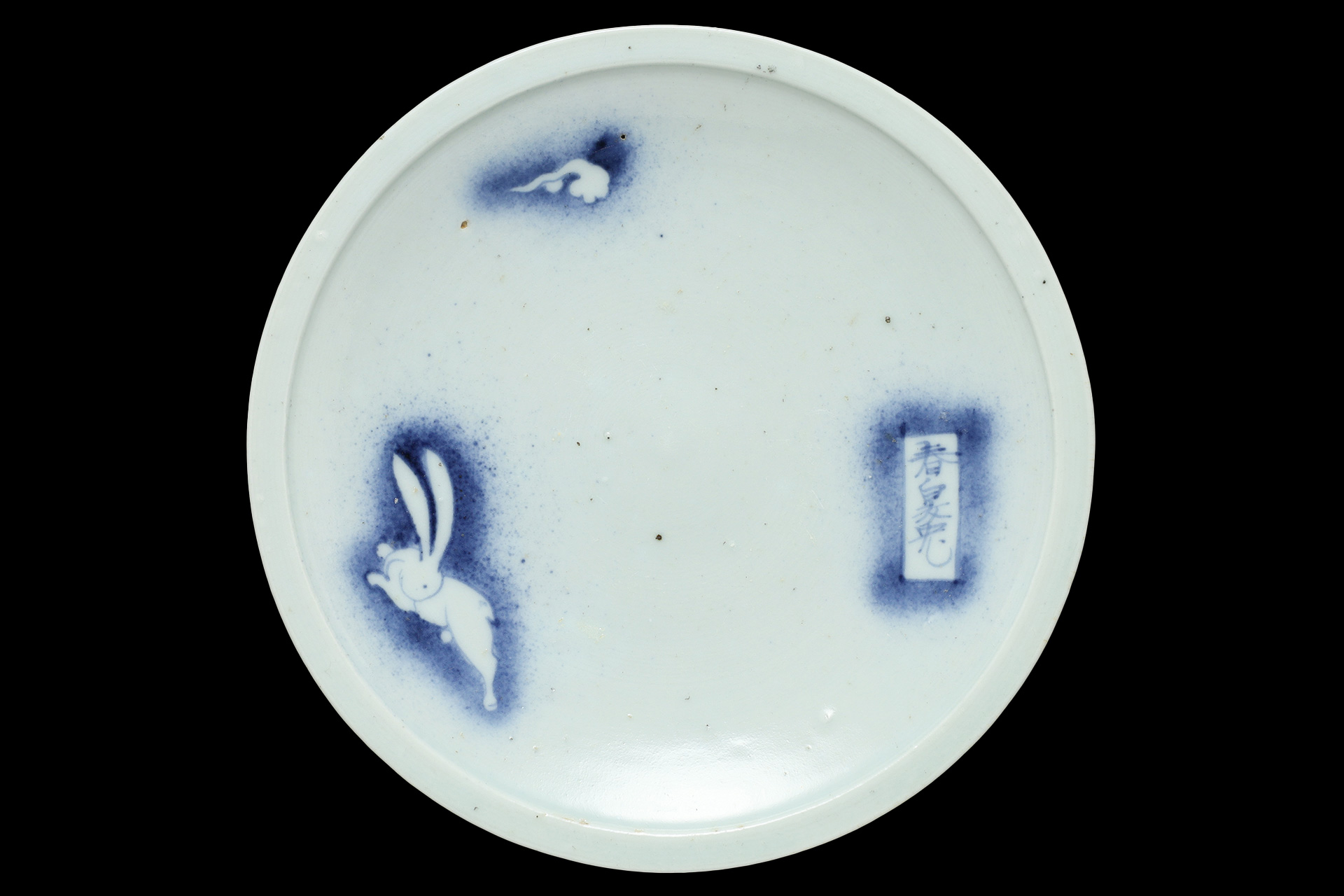

初期伊万里の銘款種類は極めて少なく、

文字の書き方やその意味さえも知らない陶工達が無造作に中国磁器を模倣して描いた為、

解読できない文字や誤字脱字も見られます。

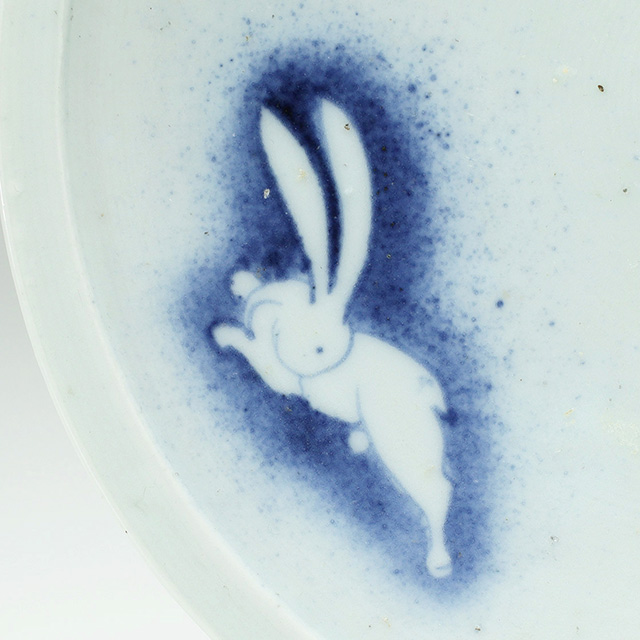

又、陶工により描かれた素朴で味わい深い絵付けも初期伊万里の特徴の一つです。

技術的には未完成ですが、完成期には見られない初々しさや大胆さがあります。

「未完成の中に見出される美」こそが初期伊万里の最大の魅力であり、

温かみある独特の柔和な釉調は李朝磁器に通ずるものがあります。

李参平と伊万里焼創生

文禄・慶長の役(1592~98)の際に鍋島直茂の家臣・多久長門守安順の軍勢に召致されて来た、

渡来陶工・李参平(和名:金ヶ江三兵衛)は安順の指示で陶業に掛かり、

多久市郊外の唐人古場、後に高麗谷で陶器を焼成しました。

李参平は故郷の朝鮮忠清道金江に因んで和名を「金ヶ江三兵衛」と称しました。

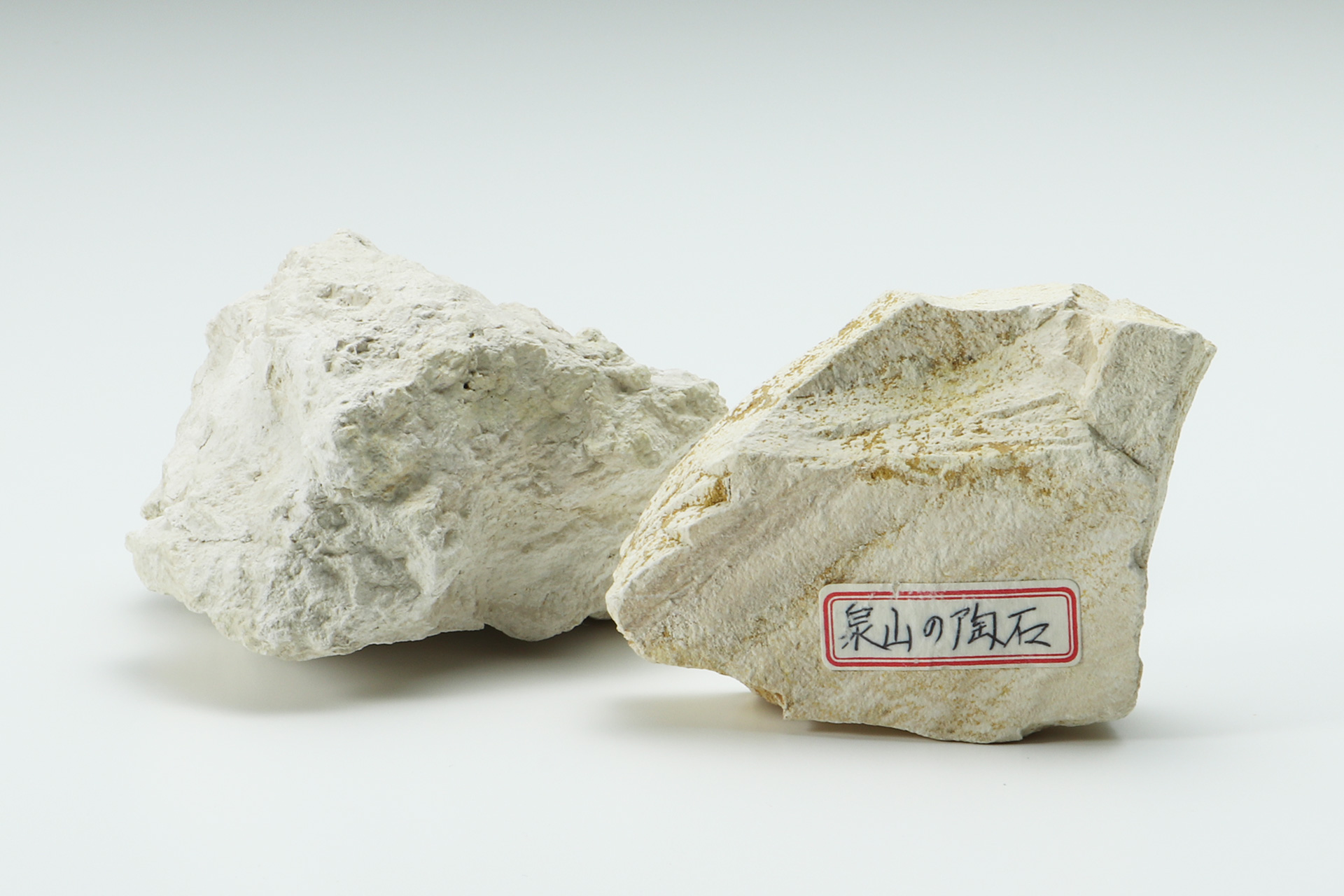

故国で造っていた白磁を焼成しようと安順に願い出て藩内で白磁鉱石を探し回り、

17世紀に入って有田磁器誕生という大事項に繋がります。

「1616(元和2)年に泉山で李参平が陶石を発見。天狗谷に築窯して磁器焼成に成功(説)」と、

1807(文化4)年の『金ヶ江家文書』に記述されていますが、

実際は考古学的な発掘調査や研究から、李参平以外の召致されて来た渡来陶工により、

1610年代に有田町西部で磁器焼成は既に開始されていたのではないかとも推測されています。

この初期伊万里こそ日本で生まれた最初の磁器です。

こうして佐賀藩の治政の下で有田地方を起点とする伊万里焼の生産が展開される事になりました。

この生産地の大きな特徴は海外の進んだ生産技術を導入して成立した事です。

朝鮮から齎された先進技術の一つが国内には無かった登窯という大規模焼成窯の導入です。

蓄熱率が高く、室内の温度を比較的均一に保つ事ができます。

登窯の生産効率の高さや国内市場の嗜好に柔軟に対応できる渡来陶工の高い技術力が、

新興産地でありながらも、他の伝統的産地と対等に競争できる原動力となりました。

又、伊万里磁器隆盛の要因の一つは佐賀藩自らが肥前磁器の保護奨励に当たった事です。

生産が安定し始めた寛永初年頃には李参平を陶石採掘場である泉山の管理・支配に当て、

陶石採掘場の管理強化と磁器窯陶工の優遇措置を執っています。

藩が任命した皿山代官の管轄下には陶工を含めた家族も置かれました。

こうして佐賀藩の財源における磁器産業の比重は増加していきます。

有田磁器産業は飛躍的に発展して既存の産地に衝撃と深刻な影響を与える事になり、

唐津焼を含めた陶器は衰退の一途を辿っていきます。

有田磁器産業の礎となった李参平の功績は「陶祖」として尊ばれ、碑も建てられています。

有田泉山

有田泉山とは佐賀県西松浦郡有田町泉山に所在する陶石場です。

江戸初期から磁器原料である陶石採掘が行われ、有田は磁器生産地として発達しました。

1807(文化4)年の『金ヶ江家文書』には李参平が泉山石場を発見した事が記されています。

この文書は佐賀藩に提出した先祖の由緒書で泉山石場採掘権をめぐるものであり、

金ヶ江家が採掘に関する特権を有していた事は泉山石場発見の功績事実を裏付けています。

江戸時代に陶石採掘場は「土場」と呼ばれ、

陶石搬出を監視する為に土場番所が設置されて出入り監視が行われました。

有田皿山の内山と外山では使用する泉山陶石に等級差別があり、

上質の陶石を外山へ持ち出す事は禁じられていました。

埋蔵量からも江戸時代は泉山が有田磁器の生産を支えましたが、

後に熊本県天草市が優れた陶石供給地として広範な磁器生産の拡大を支えました。

泉山は「400年かけて一つの山を焼物に変えた」と云われます。

有田内山と外山

有田皿山とは佐賀県西松浦郡有田町を中心とし、

西有田町から杵島郡山内町の地域に分布した江戸時代の窯場の総称です。

江戸時代の北部九州では陶磁器産地を「皿山」と呼び、

肥前地方では「皿屋」とも呼ばれました。

皿山の「皿」は生産された焼物、「山」は登窯の設置場所を示しています。

登窯は山麓の傾斜面を利用して築窯され、

「山」そのものに焼物産地という意味が込められました。

佐賀藩は有田皿山を管理する為、

「内山」、「外山」、「大外山」の地域区分を行いました。

「胎土目積み」と「砂目積み」

朝鮮陶工によって生み出された肥前地方における最初期の作品は唐津系陶器です。

器物を重ね積みする窯詰め方法を取っており、

上下器物の溶着を防止する為に器物間に胎土と同じ土を団子状に丸めて数個敷いています。

この手法は「胎土目積み」と呼ばれています。

胎土目積み

団子状に丸めた胎土と同じ土を使用して器物の熔着を防ぎます。

目積みとは皿等を窯詰めする際に用いられた手法で、見込み数ヶ所に目を配して幾つもの製品を重ねて焼成します。

時代が少し下がると胎土の代わりに砂が用いられ始め、「砂目積み」に移行していきます。

砂目積み

胎土の代わりに砂を使用して器物の熔着を防ぎます。高台も総釉に。

トチン

成形した器を焼成時に乗せる台で窯床の砂に足を埋めて立たせます。

伊万里焼について

肥前とは現在の佐賀県と長崎県の一部です。

文禄・慶長の役(1592~98)で召致されてきた渡来陶工によって創始された肥前磁器は、

17世紀に中国・景徳鎮磁器の影響を色濃く受け、

その姿勢の中から中国古陶磁にはない和様化した中国様式を創成しました。

伊万里焼の創業期は江戸(徳川)幕府の始まりと殆ど同時期であり、

幕政が強力な当初は力強い雄渾な作品が多数造られましたが、

元禄年間(1688~1704)を頂点として作調は低下していきます。

その栄枯盛衰の時間軸はまさに幕府と平行していました。

「伊万里焼」とは江戸時代に有田皿山で焼成された磁器が、

伊万里港を通じて海路国内各地に積み出しされた事からの呼称です。

1638(寛永15)年の『毛吹草』に「唐津今利(伊万里)の焼物」と文献上の初出が確認できます。

陶器商人の本拠地であった伊万里がいつの間にか「肥前有田焼」の正式名称に代わって、

「伊万里焼」と称されるようになりました。

肥前磁器が「伊万里焼」や「鍋島焼」と区分され、

近代的な鑑賞の場で評価されるようになったのは大正時代に入ってからです。

佐賀県有田町を中心に展開された磁器産業は国内の富裕層や欧州の王侯貴族を魅了し、

日本陶磁史上に大きな足跡を残しました。