中国古美術(漢・唐・宋時代)

Chinese Antique(Han・Tang・Song Dynasty)

中国古美術(漢・唐・宋)

https://tenpyodo.com/product1/cat/china/(取扱商品一覧 ⇒ 中国古美術)

漢緑釉

色目の煌びやかな鉛釉陶器は被葬者への祈りを込め、

漢時代に入ってから盛んに造られた明器です。

古代中国では死後の世界は現世の延長であると考えられ、

生前と同様に豊かな生活を過ごせるように壺、飲食器、動物、家屋、井戸等の器物が確認されています。

土は細密で鉄分を多く含んでおり、鉛釉に酸化銅を呈色剤とすると緑色が得られます。

低火度鉛釉は1,000℃以上の高温に達すると揮発してしまう為、

700~800℃の低火度焼成が行われました。

緑釉は後漢時代の1~3世紀頃に陝西省や河南省で流行し、

中核を成す工房は長安と洛陽の二都を中心に配置されていましたが、

これは明器を所望する貴族階級の人々が都近郊に集中していた為であり、

出土例がこの地域に集まってくるのは必然です。

緑釉の表面には長年の土中で鉛が析出して銀虹色の被膜を生じた物も多く、

「銀化」や「ラスター」と呼ばれて神秘的な美しさが賞翫されます。

前漢時代に隆盛した褐釉(酸化鉄を呈色)は緑釉全盛の陰に没していき、

生産量は後発の緑釉が圧倒的に多いです。

釉薬は厚くたっぷりと施されていますが、壷や瓶の内部は無釉であり、

実用品ではない明器故に外側の目に付く部分だけに釉薬が掛かっていれば問題ありませんでした。

緑釉も褐釉も殆どが単独で用いられますが、稀に二釉を一器に併用する事があります。

褐釉を一面に掛けた後、部分的に緑釉を加えたり、緑釉で彩色したりしています。

逆に緑釉地に褐釉を加えるといったケースは知られていません。

この二釉の併用は緑釉が安定せずにかせて剥落し、美しい二彩になった例は少ないです。

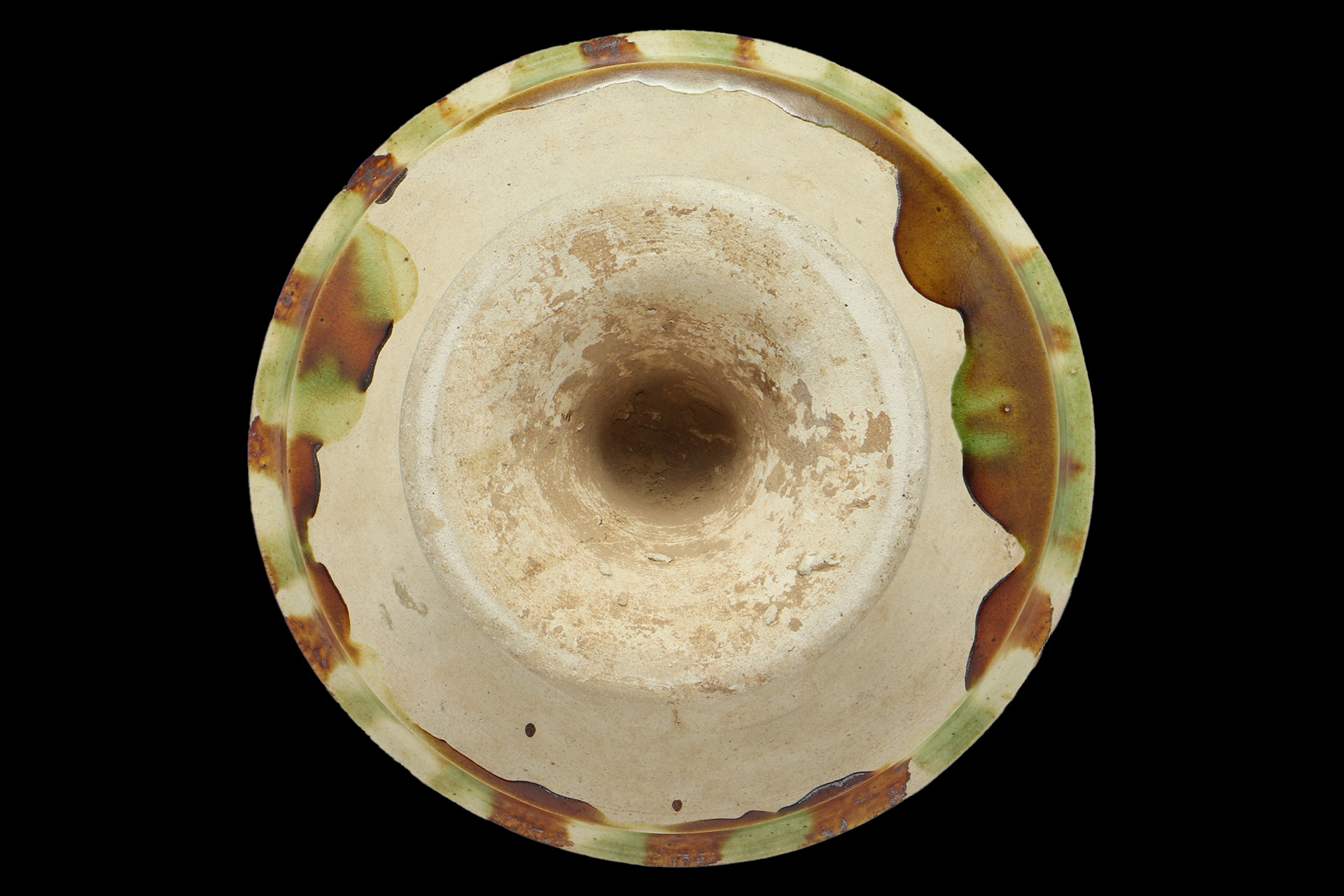

壷の口と口とを重ねた焼成方法が執られた事から口縁の釉薬は剥離しており、

上下を逆にして窯詰めされた壷は釉薬が頸から口の方向へ流れて口縁に釉溜りが突起しています。

漢緑釉は1970年代頃まで高嶺の花とされてきましたが、

中国の改革やインフラ開発に伴い、1980年代に漢や唐時代の墳墓が発見される事で、

漢緑釉や唐三彩が日本に大量に持ち込まれ、需給バランスを崩してしまいます。

名品として取り扱われてきた作品は大量の発掘品とは一線を画し、一緒くたとされる物ではなく、

瑞々しい緑釉や美しい銀化を纏った優品は変わらず人々を魅了し続けています。

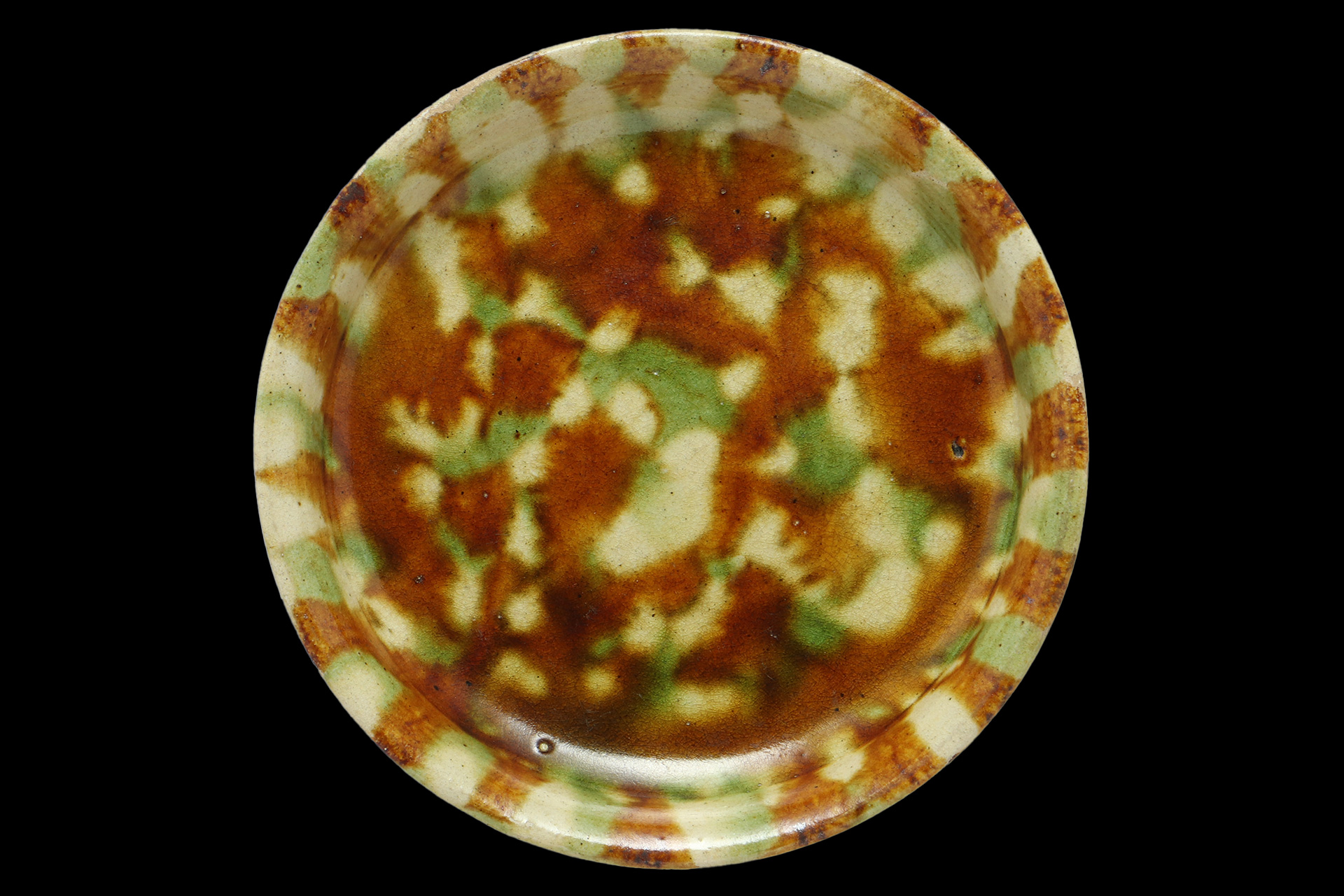

唐三彩

唐三彩とは唐時代に西安(往時の長安)や洛陽近傍の窯を中心に焼成された三彩陶器です。

原則として明器(副葬品)であり、日常での使用を目的としたものではありませんでした。

王侯貴族の墳墓を華やかに装飾した芸術品であると共に、

異国情緒溢れるシルクロードの東西文化交流を象徴する至宝です。

1905(光緒31)年に開封(汴京)と洛陽を結ぶ汴洛鉄道の敷説工事の最中に大量の三彩が発見され、

それまで殆ど知られていなかった極彩色の明器の発見は世界を驚嘆させました。

欧米の蒐集家間で競うようにして求められ、瞬く間に中国陶磁器を代表する存在となりました。

日本では明器を敬遠する風潮がありましたが、三彩の美しさに魅入られた蒐集家も次第に現れ、

純粋に陶磁器の美を愛でる「鑑賞陶磁」という新しい陶磁器蒐集のスタイルが確立されました。

細川護立(永青文庫)、岩崎小弥太(静嘉堂文庫美術館)、横河民輔(東京国立博物館コレクション)、

出光佐三(出光美術館)は唐三彩を蒐集した中心的人物として知られています。

王侯貴族や高級官僚の本拠地であった陝西省の西安と河南省の洛陽からの出土例が群を抜いて多く、

そこに貿易港であった江蘇省の揚州が続きます。

発掘調査の進展により出土地域は拡大を続けており、

遼寧省、河北省、山西省、山東省、甘粛省、湖北省、安徽省、江西省等にまで広がり、

かなり広範囲の分布に及ぶ事が分かってきました。

可塑性に富んだ軟らかい胎土を成形した後、約1,200℃前後の高温で素焼きします。

冷却後に基礎釉(透明釉)を施し、緑や褐色の鉛釉を加えて約800~900℃前後で低火度焼成します。

色釉が流れたり滲んだりするのは基礎釉が焼成中に下地熔液となる為であり、

各釉の接触部分は互いに融合して華やかな彩色を放ちます。

基本的には三色(白、緑、褐)ですが、

藍色が加わった「藍彩」や色数を減じた二色も含めて「唐三彩」と総括されています。

自国の「遼三彩」や日本の「奈良三彩」を始めとし、

「新羅三彩」、「渤海三彩」等と周辺諸国の窯業に大きな影響を与えました。

青白磁(影青)

青白磁とは白磁の一種で中国では「影青」と呼ばれています。

名称の由来は純白色の磁胎に掛かった青みある透明釉の清涼な趣を、

「月光を浴びて輝く青」と捉えられた事によります。

この青みは釉中に含まれる微量の鉄分が還元焼成されて呈色します。

江西省の景徳鎮窯や南豊窯を始めとし、

広東省、福建省、浙江省、安徽省、河南省においても焼成されました。

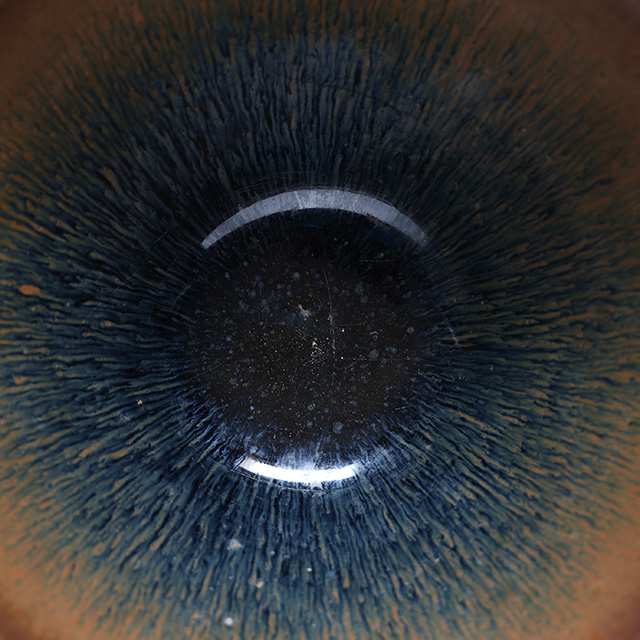

天目

天目とは抹茶喫茶に用いられる茶碗です。

中国淅江省の北部と安徽省との境に「天目山」という禅宗の中心地があり、

鎌倉時代に日本からも多数の留学僧がここにあった禅刹に訪れました。

彼らは寺で常用していた黒釉碗を日本に請来し、「天目」と呼んだ事が語源になっています。

低く小さな高台、漏斗状に開いた腰部、口縁は内側にやや窄まった後に外反する鼈口、

高台とその周辺は露胎といった条件を備えています。

曜変天目、油滴天目、禾目天目(兎毫盞)、玳玻天目(玳玻盞)、灰被天目等の種類があります。

建窯の天目茶碗には口縁に金や銀の覆輪を被せた例が多く見られますが、

これは口縁のざらついた素地の感触が不快な為に被せられたものです。

天正年間(1573~92)後半頃から次第に茶碗の主役は高麗茶碗等へと移り替わり、

天目茶碗の使用は儀式用に限定されて天目台を下部に添えて使用されました。

日本で国宝に指定されている茶碗は、

中国の曜変天目3碗(静嘉堂文庫蔵、藤田美術館蔵、大徳寺龍光院蔵)・

油滴天目1碗(大阪市立東洋陶磁美術館蔵)・玳玻天目1碗(相国寺承天閣美術館蔵)、

朝鮮の大井戸茶碗「喜左衛門」1碗(大徳寺孤篷庵蔵)、

日本の絵志野茶碗「卯花墻」1碗(三井記念美術館蔵)・

本阿弥光悦茶碗「不二山」1碗(サンリツ服部美術館)の合計8点の内、

約半数が天目茶碗で占められているように茶碗の最高位を示していた様子が窺えます。