中国古美術(明-清時代)

Chinese Antique (Ming-Qing Dynasty)

中国古美術(明-清時代)

ホーム > 美術品一覧 > 中国古美術(商品のご案内ページへ)

天龍寺青磁

天竜寺青磁とは元時代末期から明時代初期に龍泉窯で焼成された青磁です。

名称の由来は南北朝時代に天龍寺造営を名目とする貿易船「天龍寺船」によって、

この種の青磁が大量に舶載された事や、

夢窓疎石が天龍寺に伝えた浮牡丹手の香炉からという説があります。

龍泉窯における青磁も元時代には総体に大きくなり、

失透性の緑色を帯びた釉薬が厚く施されているのが特徴です。

砧青磁は無文様を基調としていましたが、天龍寺青磁は加飾を求める一般の風潮を受け、

劃花や印花の施された物が大量生産されました。

鉄斑文を釉面上に飛ばした「飛青磁」も天竜寺青磁を特徴付ける加飾法です。

七官青磁

七官青磁とは明時代中期から清時代に龍泉窯で焼成された青磁です。

名称は七位の官位の役人(中国の役人)が日本に伝えたとする事に由来し、

文人趣味の器物として香炉、香合、花入、文房具等の小品が中心を成しています。

葱青色の透明感ある釉薬はビードロを思わせるような深みと輝きを放ち、

砧青磁や天竜寺青磁に対して、七官青磁には荒く力強い貫入が見られる特徴があり、

静けさの中に豊かな表情を添えています。

古赤絵

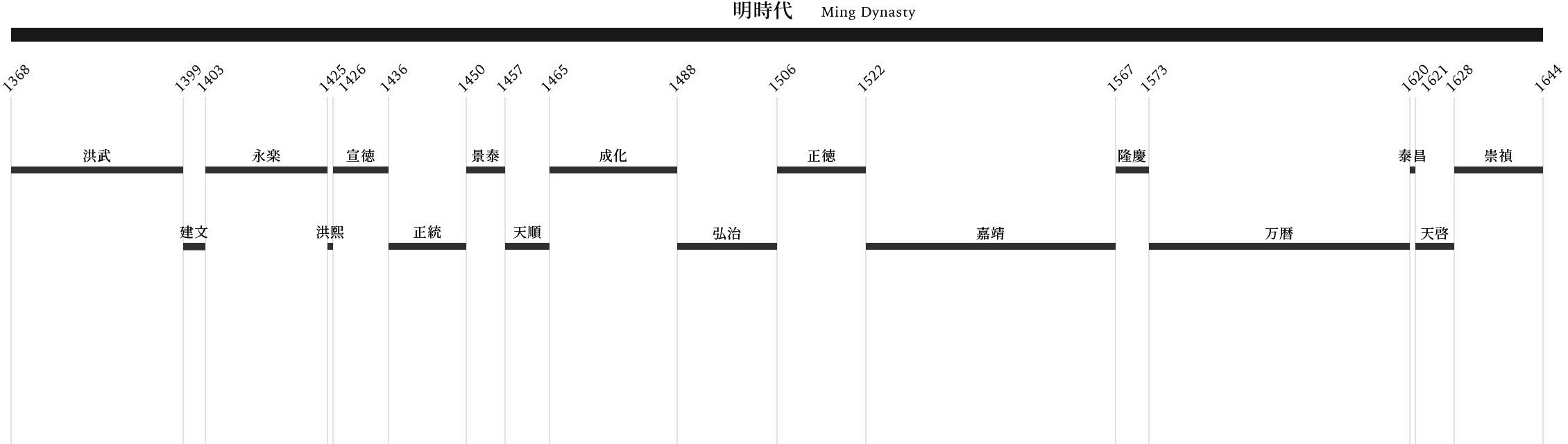

古赤絵とは明時代の正徳年間(1506-21)から嘉靖年間(1522-66)を中心に、

景徳鎮民窯で焼成された色絵磁器です。

明るい乳白色を呈した素地に濃厚で鮮やかな赤を主調とし、

緑、黄、稀に青色を加えて彩色されました。

基本的に青花(染付)は併用されません。

官窯のような精緻さには及ばないものの、自由奔放で大らかな趣に魅力があります。

器種は盤、皿、鉢、碗、合子等が中心で、壷や瓶は比較的少数です。

文様には花唐草、蓮池水禽、魚藻、孔雀牡丹、龍、鳳凰、人物文等が知られています。

国内向けの生産に留まらず、日本、東南アジア、中近東へも広く輸出されました。

在銘には「陳文顕造」、「陳守貴造」、「陳守劉造」、「何文白造」等があり、

陶工や工房主の名を示すものと推測されています。

万暦赤絵

万暦赤絵とは明時代後期の万暦年間(1573~1620)に景徳鎮官窯で焼成された五彩です。

嘉靖年間(1522~66)から万暦年間は五彩の全盛期であり、

華やかさを求めた作風は荘厳美麗を極めるかのように各々の色彩が共鳴し、

龍鳳、花鳥、魚藻、人物故事、八宝、吉祥、花籠文等が器面を覆い尽くしています。

嘉靖年間や隆慶年間(1567~72)で同様の特徴を持つ五彩も「万暦赤絵」と総括されてきました。

その濃艶な赤絵は高く評価され、

伊万里焼の上絵付けに大きな影響を及ぼした他、

茶の湯を嗜む政財界人も茶器や水指を好んで所有しました。

志賀直哉は小説『万暦赤絵』を書き、

梅原龍三郎は「万暦赤絵」の花瓶をモチーフとして繰り返し描いた事で知られます。

古染付

古染付とは明時代末期の天啓年間(1621-27)を中心に景徳鎮民窯で焼成された染付磁器です。

「新渡り」と呼ばれる清時代の染付に対し、古式に属する「古渡り」の染付との意味合いで、

独特の様式を持つ一群が「古染付」と独立した呼称で親しまれており、

遺例も日本に多く伝来しています。

この時代は万暦帝の崩御により景徳鎮官窯が閉鎖され、

民窯が生産と流通の主導権を握っていました。

官窯に従事していた陶工達も生計を立てる為に民窯へ移り、

官窯の品格を感じさせる優品も残しました。

その多くは古染付と祥瑞に属しています。

日本の茶人による注文品としての茶陶と、日常使いの器物とに大別されており、

茶陶としての古染付は日本人に親しまれた厚手の陶胎に倣い、

全体に肉取りが厚く、力強い造形が特徴です。

明時代末期は日本の茶人が新奇な茶道具を求めて注文焼成を盛んに行った時期でもあり、

それぞれの美意識に応じた茶道具が発注されました。

古染付の多くには素地と釉薬の収縮率の相違から釉薬が剥落し、胎土が露出する現象が見られます。

虫が喰ったように見える事から、これを「虫喰(むしくい)」と呼びます。

特に口縁や角部等、釉薬が薄く掛かった部分に見られるのが特徴です。

通常の焼物においては欠点とされるこの現象も、

茶人はそこに自然の雅味を見出し、粗笨な趣を美的効果として評価しました。

天啓赤絵

天啓赤絵とは明時代末期の天啓年間(1621-27)を中心に景徳鎮民窯で焼成された色絵磁器です。

染付の下絵に赤、緑、黄、黒等の色彩を焼き重ね、

洒脱で味わい深い自由闊達な作風に特徴があります。

万暦帝の崩御により景徳鎮官窯は閉鎖され、生産の主導権は民窯へと移りました。

官窯に従事していた陶工達も生活の為に民窯へ流れ、

そこで官窯の気品を思わせる優品を数多く生み出しました。

こうした作品群は天啓赤絵を始め、茶陶として珍重される古染付や祥瑞に分類されます。

天啓赤絵には素地と釉薬の収縮率の差によって釉薬が剥落し、

胎土が露出する現象がしばしば見られます。

虫が喰ったように見える事から「虫喰」と呼ばれ、

口縁や角部等の釉薬が薄く掛かった部分に多く生じるのが特徴です。

本来であれば欠点とされ得るものですが、茶人達はそこに自然の雅味を見出し、

粗笨の中に宿る美として評価しました。

祥瑞

祥瑞とは明時代末期の崇禎年間(1628-44)を中心に景徳鎮民窯で焼成された最高級磁器です。

名称の由来は器の一部に「五良大甫 呉祥瑞造」という染付銘文がある事に因み、

「呉家の五男の家の長子が造った」という解釈がされています。

小堀遠州が制作や選定に関与したとする説もあり、

茶人、武家、寺院、豪商といった高度な審美眼をもつ層に受容されました。

純良な白磁胎で肉厚に成形され、手取りはずっしりと重みがあり、堂々たる存在感を放ちます。

染付は青く冴え渡り、釉薬は澄み切った透明感を湛えます。

器面を余すところなく、吉祥文様や幾何学文様で埋め尽くす意匠に特色があり、

その作風には華やかさと端正さが同居しています。

器形には桃山茶陶の影響が見られ、水指、茶碗、茶入、香合、茶巾筒、振出等の茶道具を始め、

徳利、鉢、向付、皿、酒盃等といった高級食膳具が知られています。

茶事に祥瑞を取り合わせる事で、清潔感と気品が生まれ、陶器や色絵との調和も美しく整います。

南京赤絵

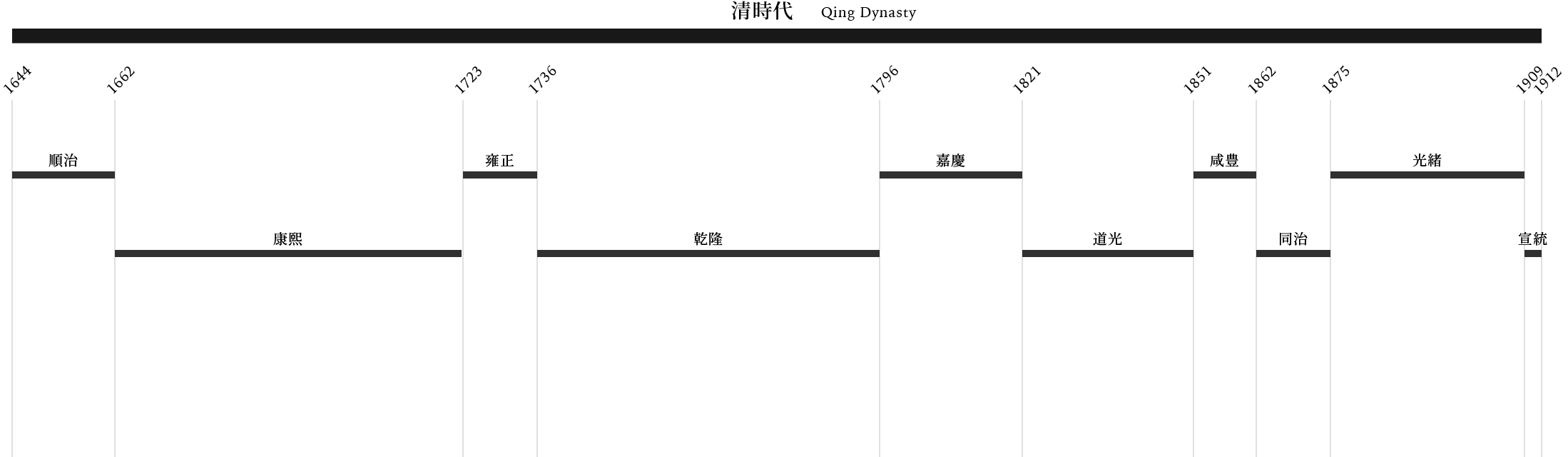

南京赤絵とは明時代末期から清時代初期に景徳鎮民窯で焼成された五彩磁器です。

狭義には天啓赤絵や色絵祥瑞とは区別される傾向があり、

独自の様式として位置付けされています。

その名称は明王朝の都が南京にあったことに由来し、

中国から渡来した色絵(五彩)磁器を漠然と包括する呼称として定着しました。

透明感のある乳白釉を施し、色絵のみで構成されているものが多く、染付の使用は控えめです。

欧州向けには主に壺、盤、水注、花瓶、大徳利、蓋物などの大作が中心を成し、

日本向けには食器や茶道具により構成されています。

呉須赤絵

呉須赤絵とは明時代末期を中心に福建省南部の漳州窯で焼成された色絵磁器です。

その様式は景徳鎮民窯における古赤絵や金襴手の系譜を受け継ぎつつ、

そこから独自に展開されたものと捉えられています。

基本的に染付は下地に用いられず、乳白色の失透釉が内外に厚く施されています。

上絵付けは赤色を基調に緑や青色が加えられ、

時に荒々しささえも帯びる筆致には独特の風格が醸し出ています。

稀に赤玉文様の上に金箔を施した例も見られます。

焼き上がりは全体的にボテボテとした甘い作品が多く目立ちます。

砂を敷いて器物を焼成していた為、底部に砂が付着している点も特有の景です。

文様構成には「天下一」の文字銘やアラビア文字を描いた作品もあり、

東南アジアから日本を主商圏としていた背景が窺えます。

日本の茶人は玉取獅子鉢や魁手鉢を高く評価し、

その奔放さと異国趣味は、茶の湯の世界に新たな美意識を齎しました。

呉須手

呉須手とは明時代末期を中心に福建省南部の漳州窯で焼成された粗製磁器です。

粗い素地に白化粧を施したものが多く、

呉須赤絵、呉須染付、白呉須、餅花手の多彩な様式が知られています。

これらの器は東南アジアから日本にかけて広く輸出され、

主に広東省の汕頭港を経由した事から、欧米では「Swatow Ware」の名で呼ばれています。

「呉須」の語源には諸説あり、一説には宋時代の文人・趙子昴の名を逆さにして、

絵の稚拙なものを「昴子」と呼び、それが「呉須」へ転じたとも云われています。

江戸時代には中国南方を漠然と「呉」と称していた事から、

中国南方の焼物という意味の「呉須手」という説が最も有力とされています。

明治-大正時代には「呉州」や「呉洲」と記されましたが、

現在では「呉須」が最も一般的です。