中国古美術(漢-宋時代)

Chinese Antique (Han-Song Dynasty)

中国古美術(漢-宋時代)

ホーム > 美術品一覧 > 中国古美術(商品のご案内ページへ)

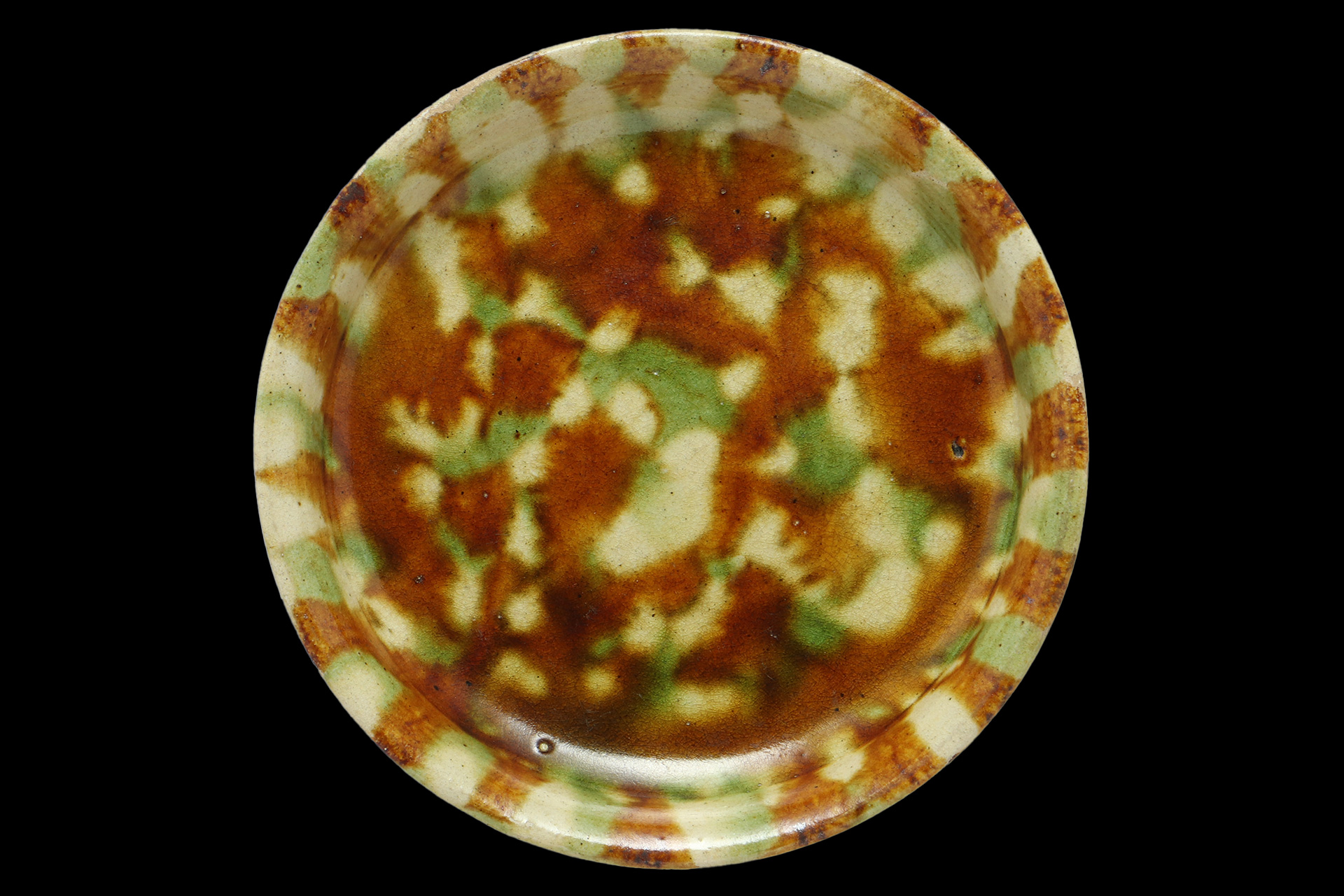

漢緑釉

色目の煌びやかな鉛釉陶器は被葬者への祈りを込め、

漢時代に入ってから盛んに造られた明器です。

古代中国では死後の世界は現世の延長であると考えられ、

生前と同様に豊かな生活を過ごせるように壺、飲食器、動物、家屋、井戸等の器物が確認されています。

土は細密で鉄分を多く含んでおり、鉛釉に酸化銅を呈色剤とすると緑色が得られます。

低火度鉛釉は1,000℃以上の高温に達すると揮発してしまう為、

700~800℃の低火度焼成が行われました。

緑釉は後漢時代の1~3世紀頃に陝西省や河南省で流行し、

中核を成す工房は長安と洛陽の二都を中心に配置されていましたが、

これは明器を所望する貴族階級の人々が都近郊に集中していた為であり、

出土例がこの地域に集まってくるのは必然です。

緑釉の表面には長年の土中で鉛が析出して銀虹色の被膜を生じた物も多く、

「銀化」や「ラスター」と呼ばれて神秘的な美しさが賞翫されます。

前漢時代に隆盛した褐釉(酸化鉄を呈色)は緑釉全盛の陰に没していき、

生産量は後発の緑釉が圧倒的に多いです。

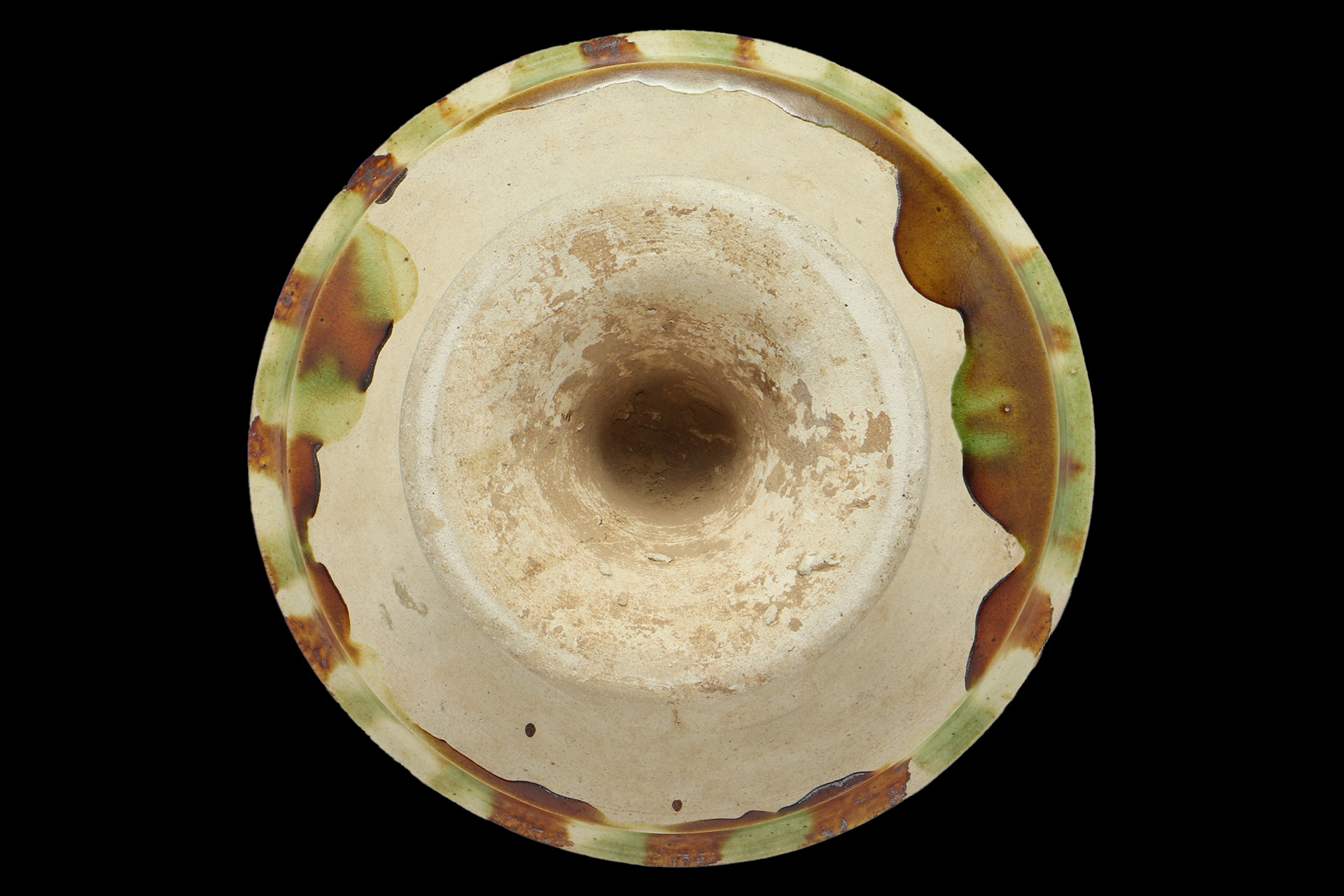

釉薬は厚くたっぷりと施されていますが、壷や瓶の内部は無釉であり、

実用品ではない明器故に外側の目に付く部分だけに釉薬が掛かっていれば問題ありませんでした。

緑釉も褐釉も殆どが単独で用いられますが、稀に二釉を一器に併用する事があります。

褐釉を一面に掛けた後、部分的に緑釉を加えたり、緑釉で彩色したりしています。

逆に緑釉地に褐釉を加えるといったケースは知られていません。

この二釉の併用は緑釉が安定せずにかせて剥落し、美しい二彩になった例は少ないです。

壷の口と口とを重ねた焼成方法が執られた事から口縁の釉薬は剥離しており、

上下を逆にして窯詰めされた壷は釉薬が頸から口の方向へ流れて口縁に釉溜りが突起しています。

漢緑釉は1970年代頃まで高嶺の花とされてきましたが、

中国の改革やインフラ開発に伴い、1980年代に漢や唐時代の墳墓が発見される事で、

漢緑釉や唐三彩が日本に大量に持ち込まれ、需給バランスを崩してしまいます。

名品として取り扱われてきた作品は大量の発掘品とは一線を画し、一緒くたとされる物ではなく、

瑞々しい緑釉や美しい銀化を纏った優品は変わらず人々を魅了し続けています。

唐三彩

唐三彩とは唐時代に西安(往時の長安)や洛陽近傍の窯を中心に焼成された三彩陶器です。

原則として明器(副葬品)であり、日常での使用を目的としたものではありませんでした。

王侯貴族の墳墓を華やかに装飾した芸術品であると共に、

異国情緒溢れるシルクロードの東西文化交流を象徴する至宝です。

1905(光緒31)年に開封(汴京)と洛陽を結ぶ汴洛鉄道の敷説工事の最中に大量の三彩が発見され、

それまで殆ど知られていなかった極彩色の明器の発見は世界を驚嘆させました。

欧米の蒐集家間で競うようにして求められ、瞬く間に中国陶磁器を代表する存在となりました。

日本では明器を敬遠する風潮がありましたが、三彩の美しさに魅入られた蒐集家も次第に現れ、

純粋に陶磁器の美を愛でる「鑑賞陶磁」という新しい陶磁器蒐集のスタイルが確立されました。

細川護立(永青文庫)、岩崎小弥太(静嘉堂文庫美術館)、横河民輔(東京国立博物館コレクション)、

出光佐三(出光美術館)は唐三彩を蒐集した中心的人物として知られています。

王侯貴族や高級官僚の本拠地であった陝西省の西安と河南省の洛陽からの出土例が群を抜いて多く、

そこに貿易港であった江蘇省の揚州が続きます。

発掘調査の進展により出土地域は拡大を続けており、

遼寧省、河北省、山西省、山東省、甘粛省、湖北省、安徽省、江西省等にまで広がり、

かなり広範囲の分布に及ぶ事が分かってきました。

可塑性に富んだ軟らかい胎土を成形した後、約1,200℃前後の高温で素焼きします。

冷却後に基礎釉(透明釉)を施し、緑や褐色の鉛釉を加えて約800~900℃前後で低火度焼成します。

色釉が流れたり滲んだりするのは基礎釉が焼成中に下地熔液となる為であり、

各釉の接触部分は互いに融合して華やかな彩色を放ちます。

基本的には三色(白、緑、褐)ですが、

藍色が加わった「藍彩」や色数を減じた二色も含めて「唐三彩」と総括されています。

自国の「遼三彩」や日本の「奈良三彩」を始めとし、

「新羅三彩」、「渤海三彩」等と周辺諸国の窯業に大きな影響を与えました。

海獣葡萄鏡

海獣葡萄鏡とは唐時代を代表する国際色豊かな銅鏡です。

鏡背には海獣(海外の獣を意味する獅子)と、

多産や豊穣を象徴する西方起源の葡萄唐草文が精緻に表されています。

日本には飛鳥から奈良時代に数多くがもたらされ、

正倉院をはじめ、法隆寺五重塔、高松塚古墳などからも出土例が確認されています。

その影響は国内制作にも及び、唐鏡を範とした仿製鏡も盛んに鋳造されました。

青白磁(影青)

青白磁とは白磁の一種で中国では「影青」と呼ばれています。

名称の由来は純白色の磁胎に掛かった青みある透明釉の清涼な趣を、

「月光を浴びて輝く青」と捉えられた事によります。

この青みは釉中に含まれる微量の鉄分が還元焼成されて呈色します。

江西省の景徳鎮窯や南豊窯を始めとし、

広東省、福建省、浙江省、安徽省、河南省においても焼成されました。

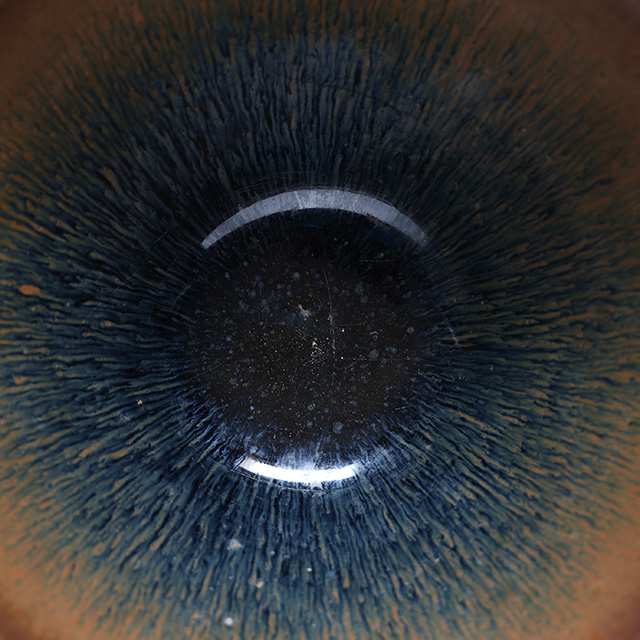

天目茶碗

天目茶碗とは抹茶を喫する際に用いられる茶碗の一種です。

中国・浙江省と安徽省の境に位置する禅宗の名刹「天目山」には、

鎌倉時代に日本から多くの留学僧が参集しました。

彼らは寺院で日常的に使用されていた黒釉碗を日本に請来し、

「天目」と称した事が名称の由来とされています。

天目茶碗は低く小振りの高台、漏斗状に開いた腰部、内側に僅かに窄んでから外反する鼈口、

高台周辺の露胎等、特有の造形的特徴を備えています。

種類には曜変天目、油滴天目、禾目天目(兎毫盞)、玳玻天目(玳玻盞)、灰被天目等が挙げられ、

口縁には金や銀の覆輪を施した作例が多く見られますが、

これは素地のざらつきによる口当たりの不快感を和らげる為の工夫とされています。

天正年間(1573–92)後半以降、茶碗の主役は次第に高麗茶碗等へ移り、

天目茶碗は儀式的な用途に限定されるようになり、天目台を添えて用いる形式が定着します。

現在、日本で国宝に指定されている茶碗は八点あり、

そのうちの半数近くを天目茶碗が占めています。

すなわち、中国の曜変天目・三碗(静嘉堂文庫美術館、藤田美術館、大徳寺龍光院)、

油滴天目・一碗(大阪市立東洋陶磁美術館)、

玳玻天目・一碗(相国寺承天閣美術館)、

さらに朝鮮の大井戸茶碗「喜左衛門」(大徳寺孤篷庵)、

日本の絵志野茶碗「卯花墻」(三井記念美術館)、

本阿弥光悦作「不二山」(サンリツ服部美術館)を合わせた八点です。

これらの構成からも、天目茶碗が茶碗の最高位として格別の評価を受けてきた事が窺えます。