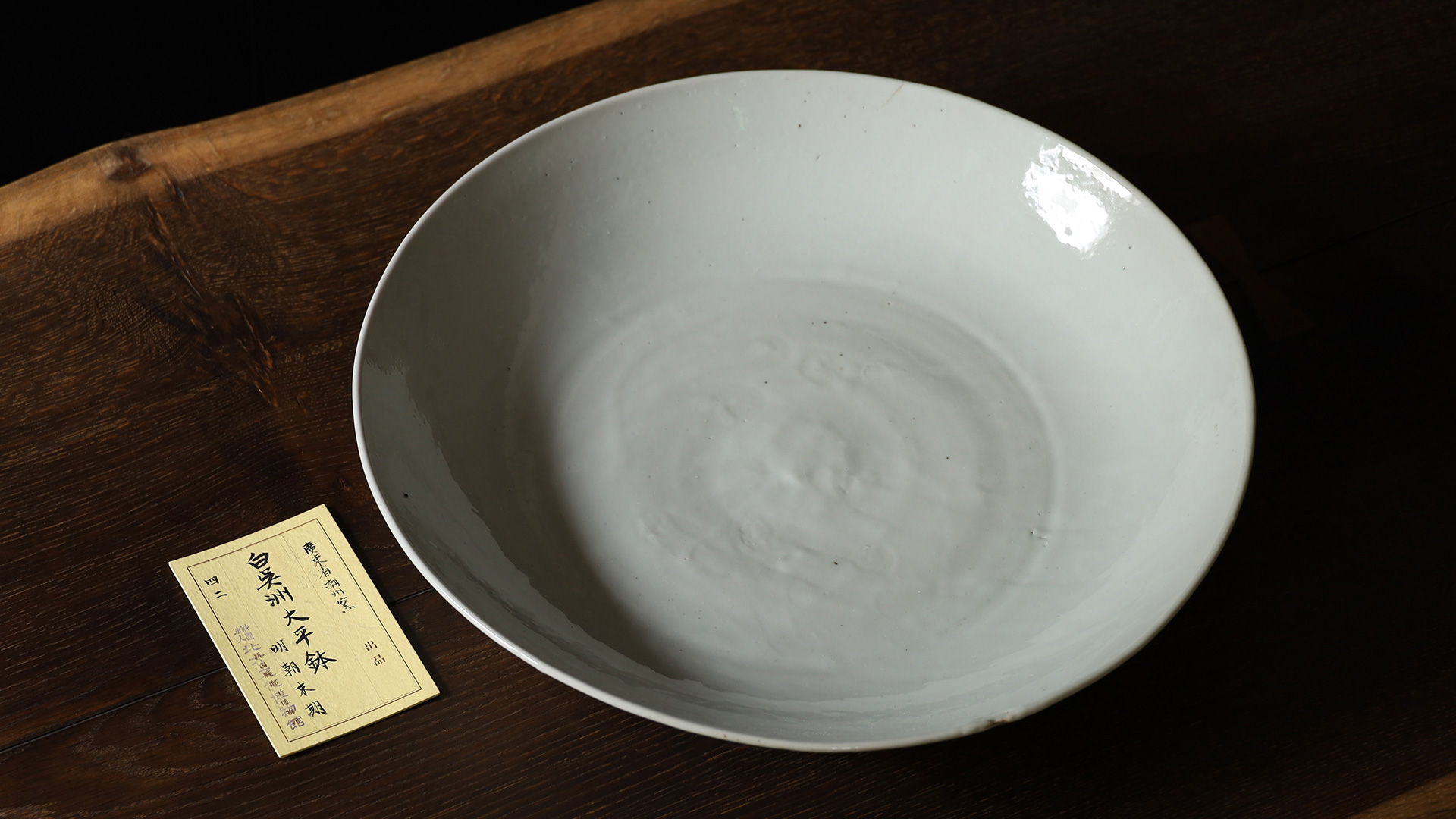

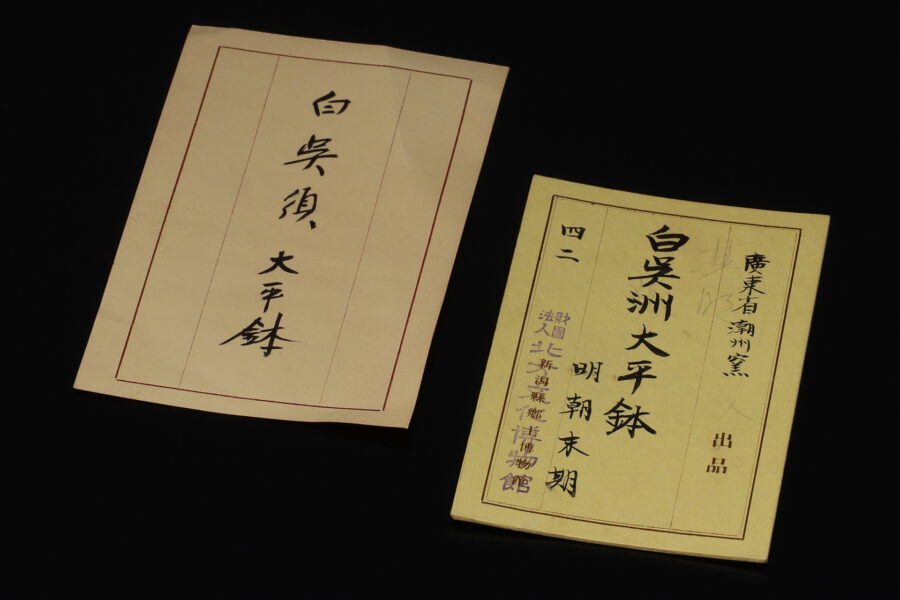

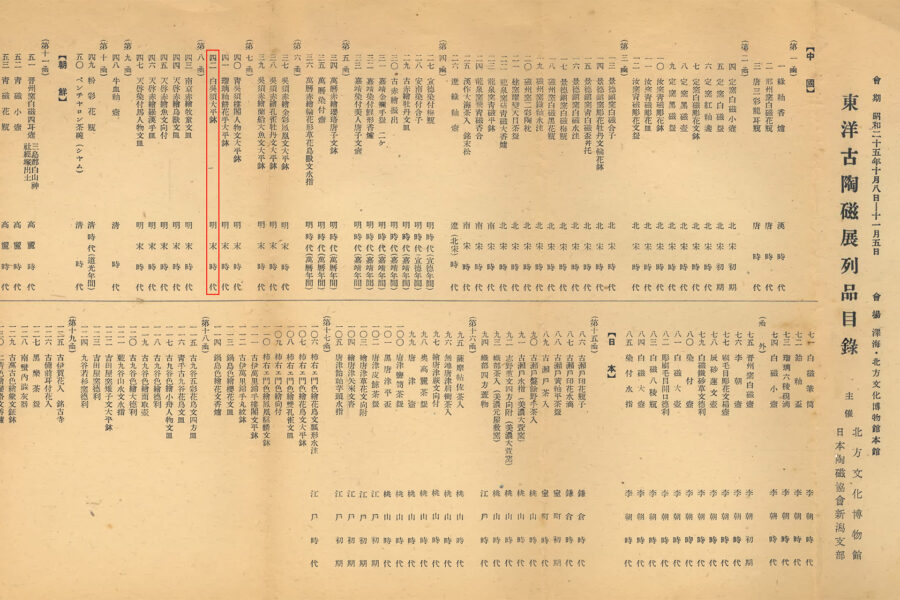

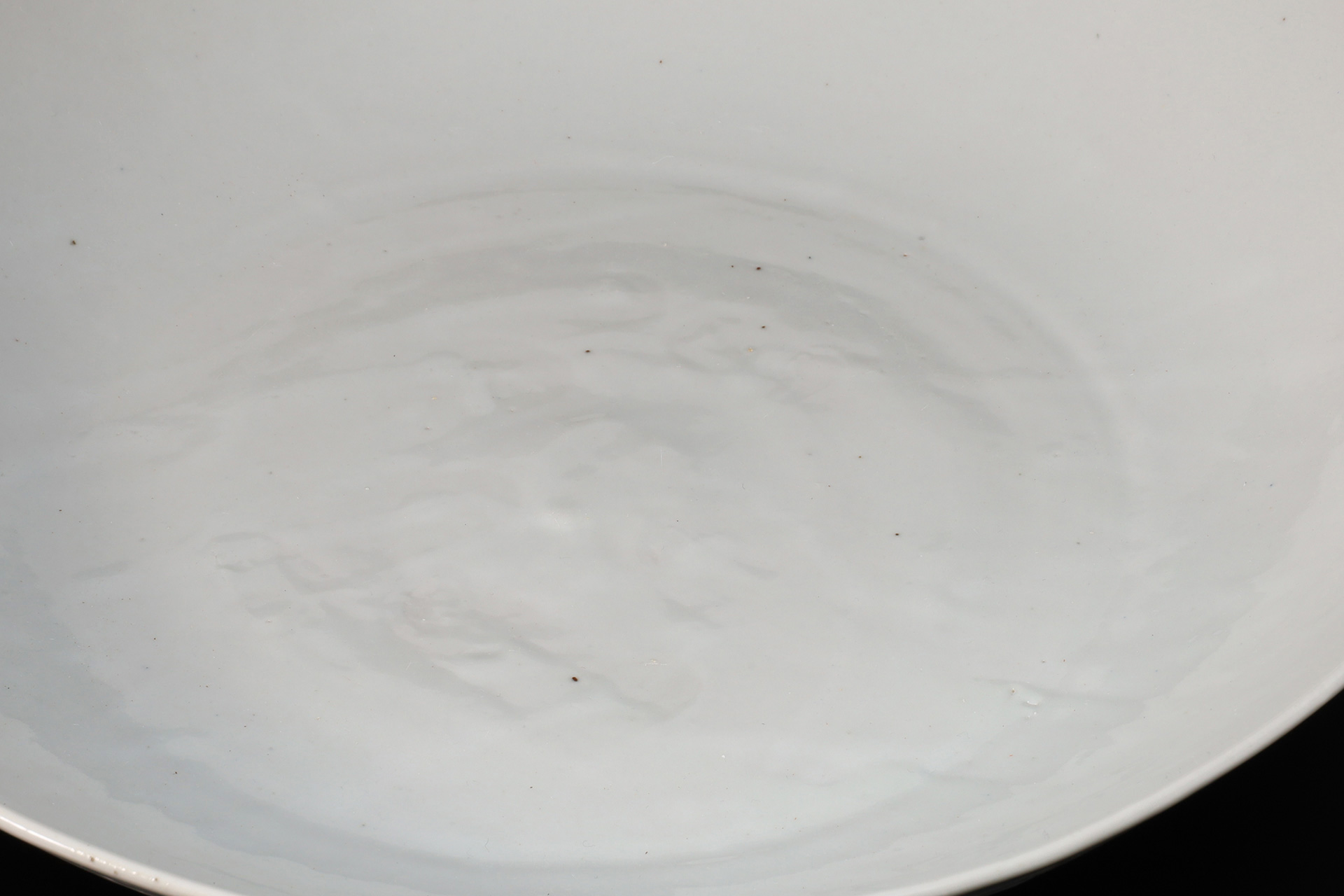

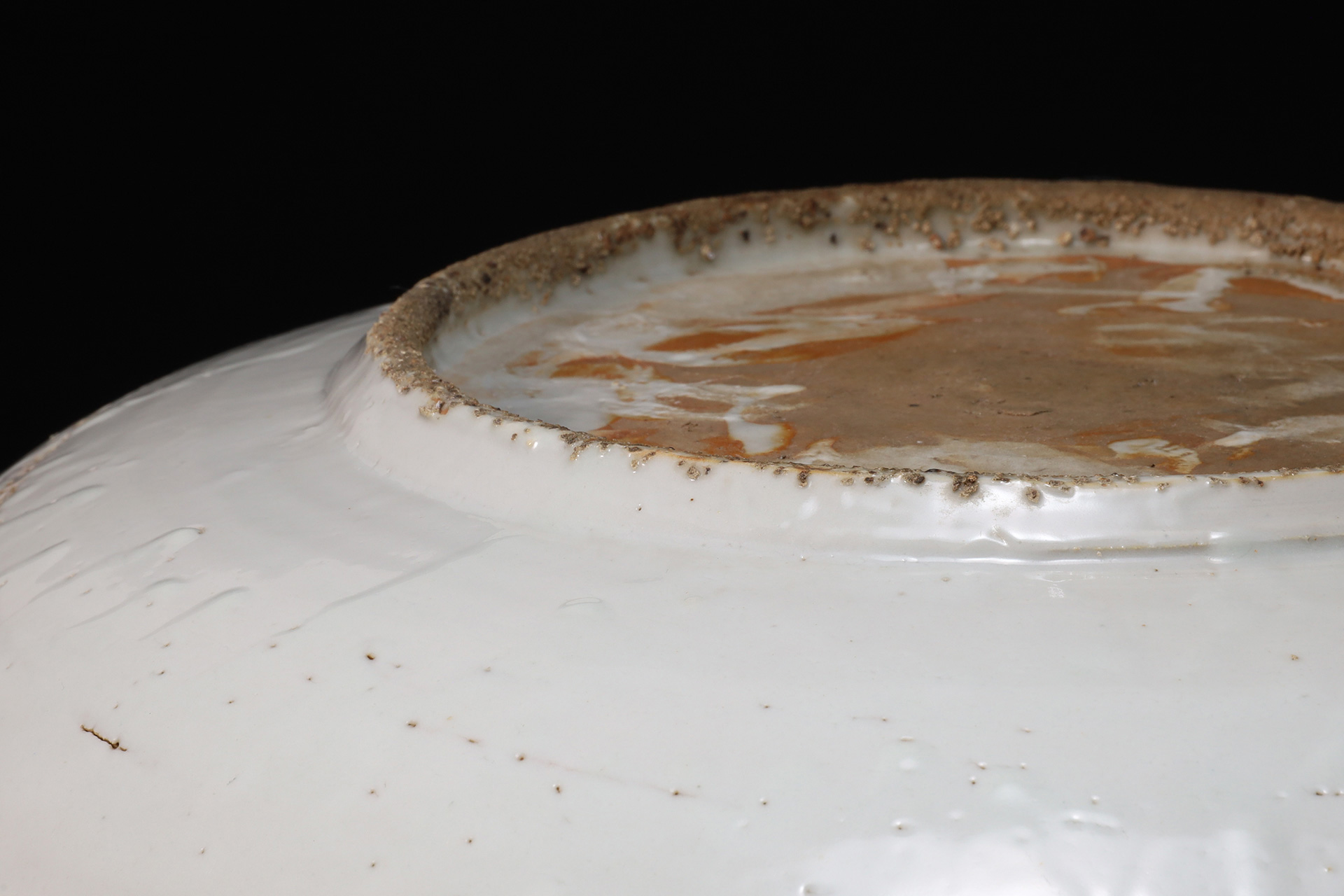

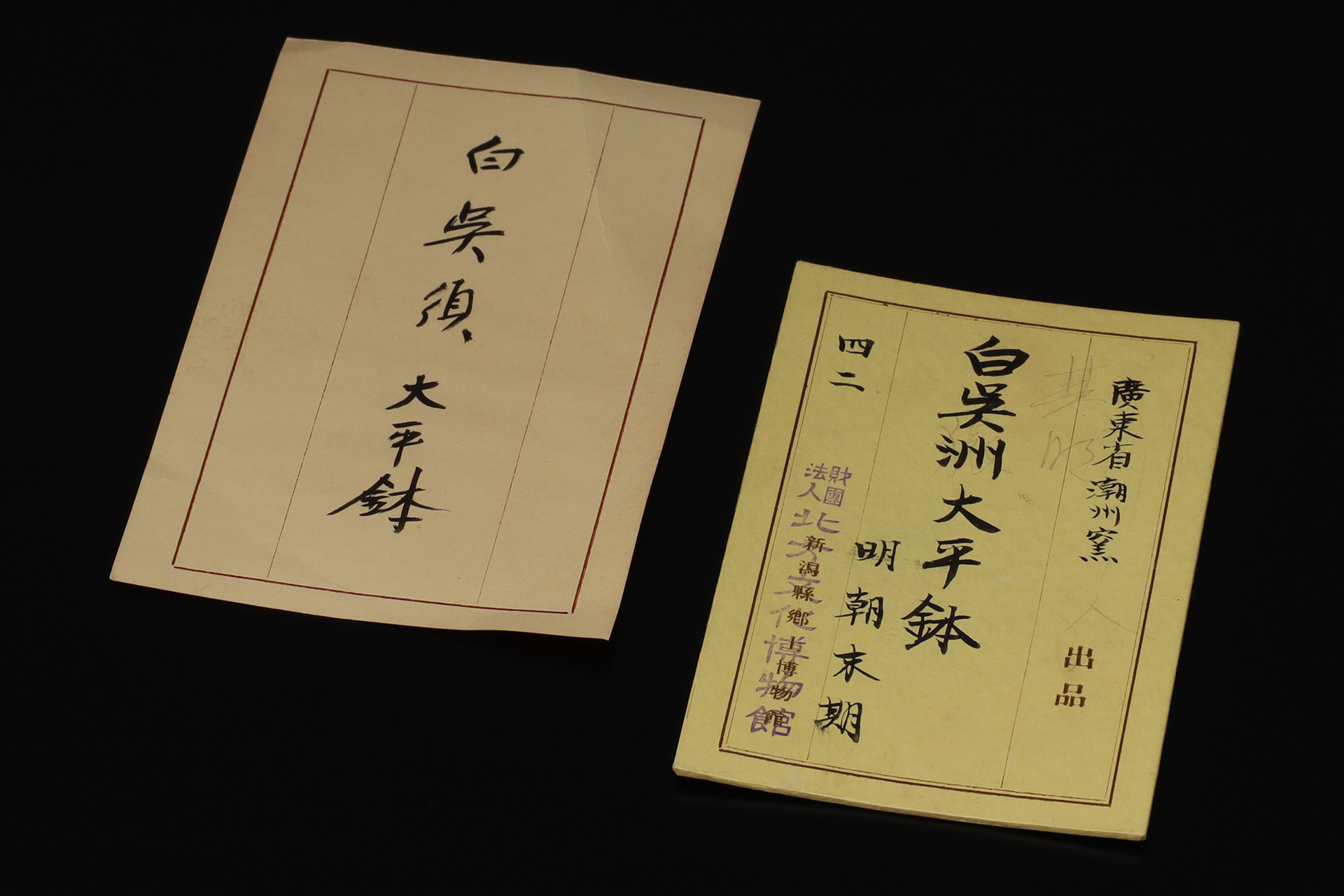

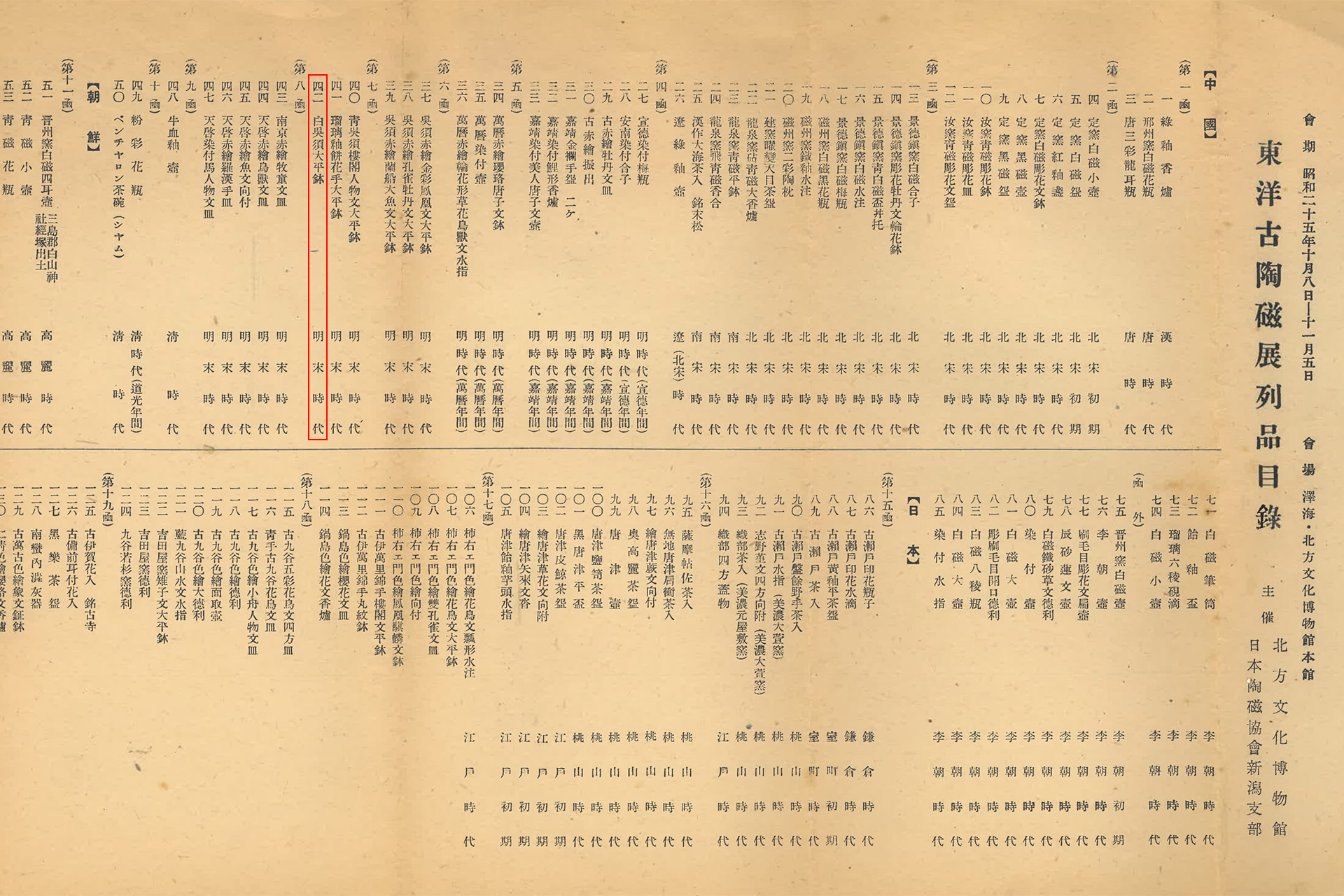

呉須手には呉須赤絵、呉須染付、餅花手等の多様な技法が知られていますが、白呉須はその中でも希少な存在です。白の余白は料理の素材や菓子の彩りを受け止め、お互いの美を映し合います。本作は、1950(昭和25)年に北方文化博物館で開催された「東洋古陶磁展」にて展示された出陳作品です。

お問い合わせ

- 商品コード

- 250921-2

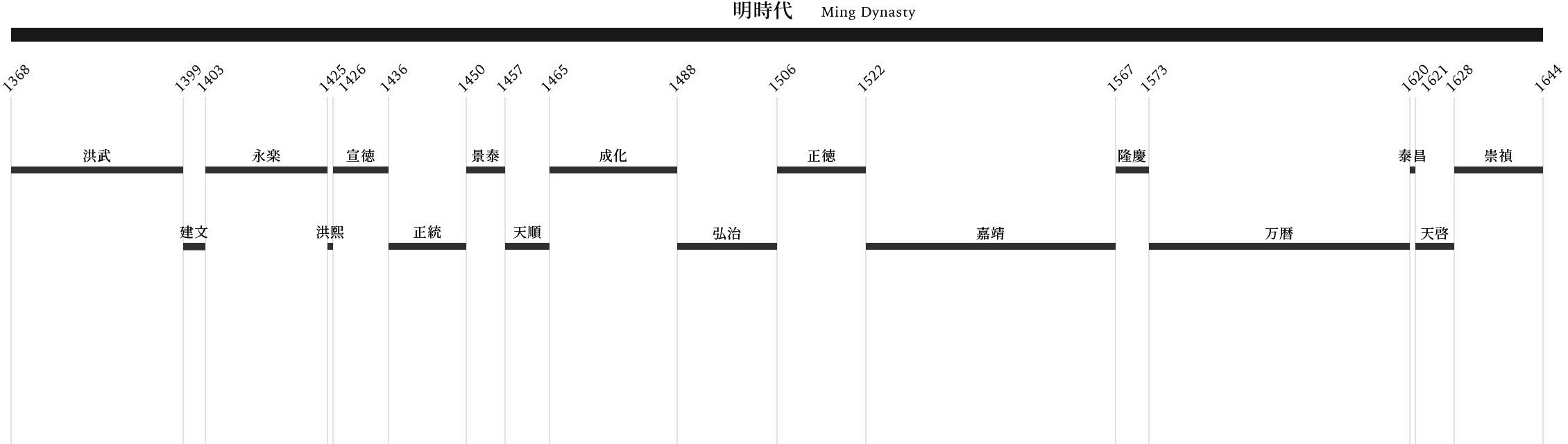

- 時代

- 明時代

17世紀前半

- 重量

- 1,840g

- 口径

- 38.4cm

- 高さ

- 7.8cm

- 底径

- 18.5cm

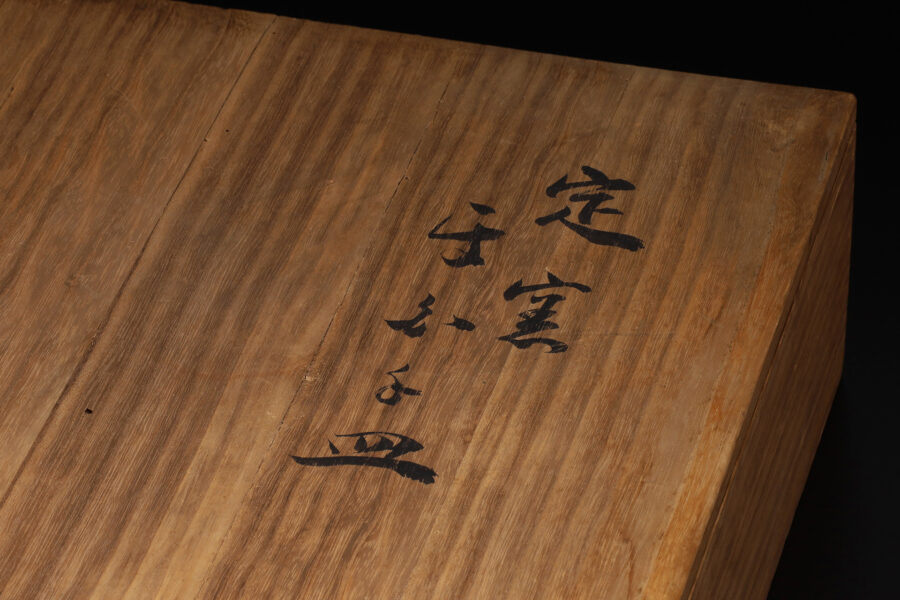

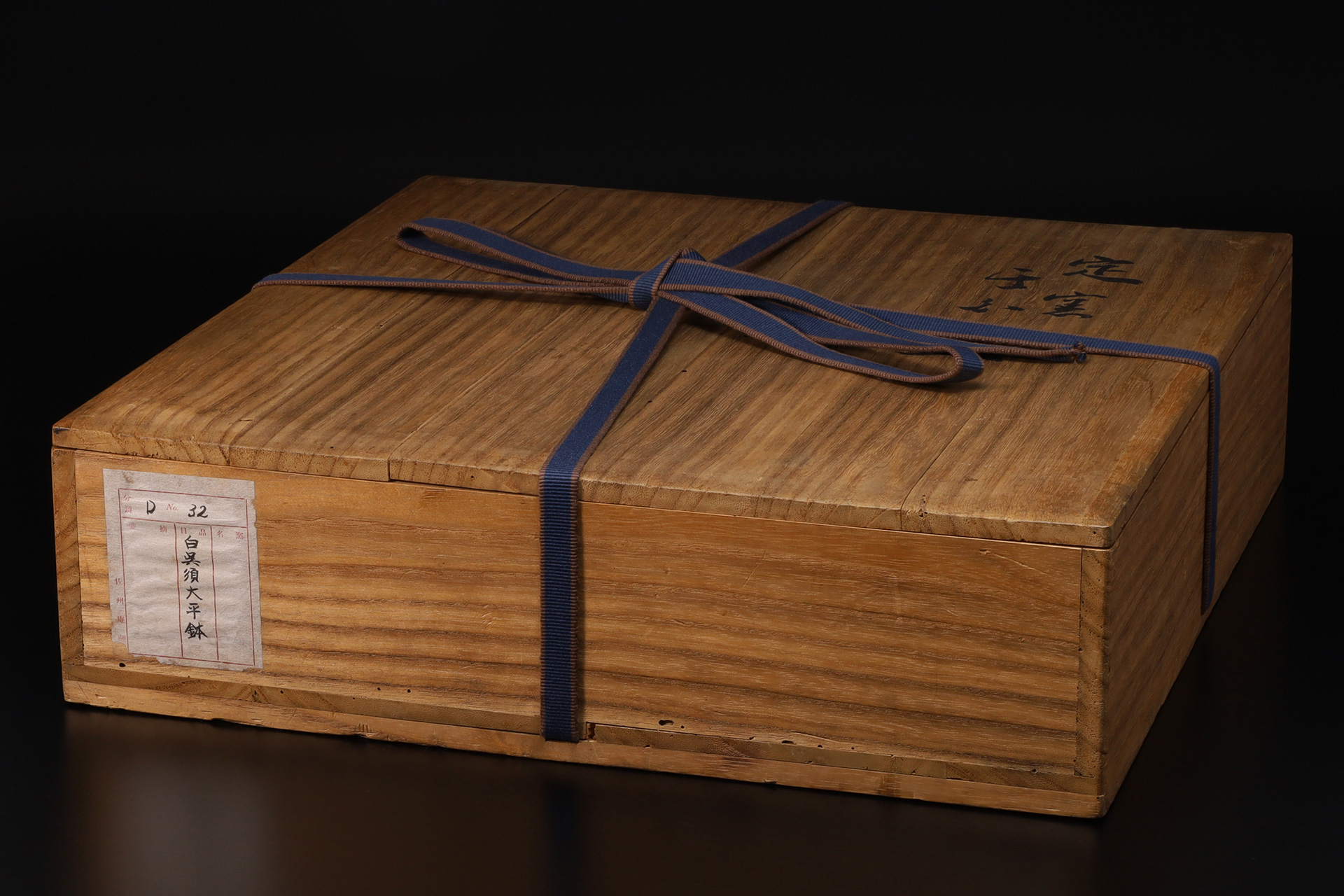

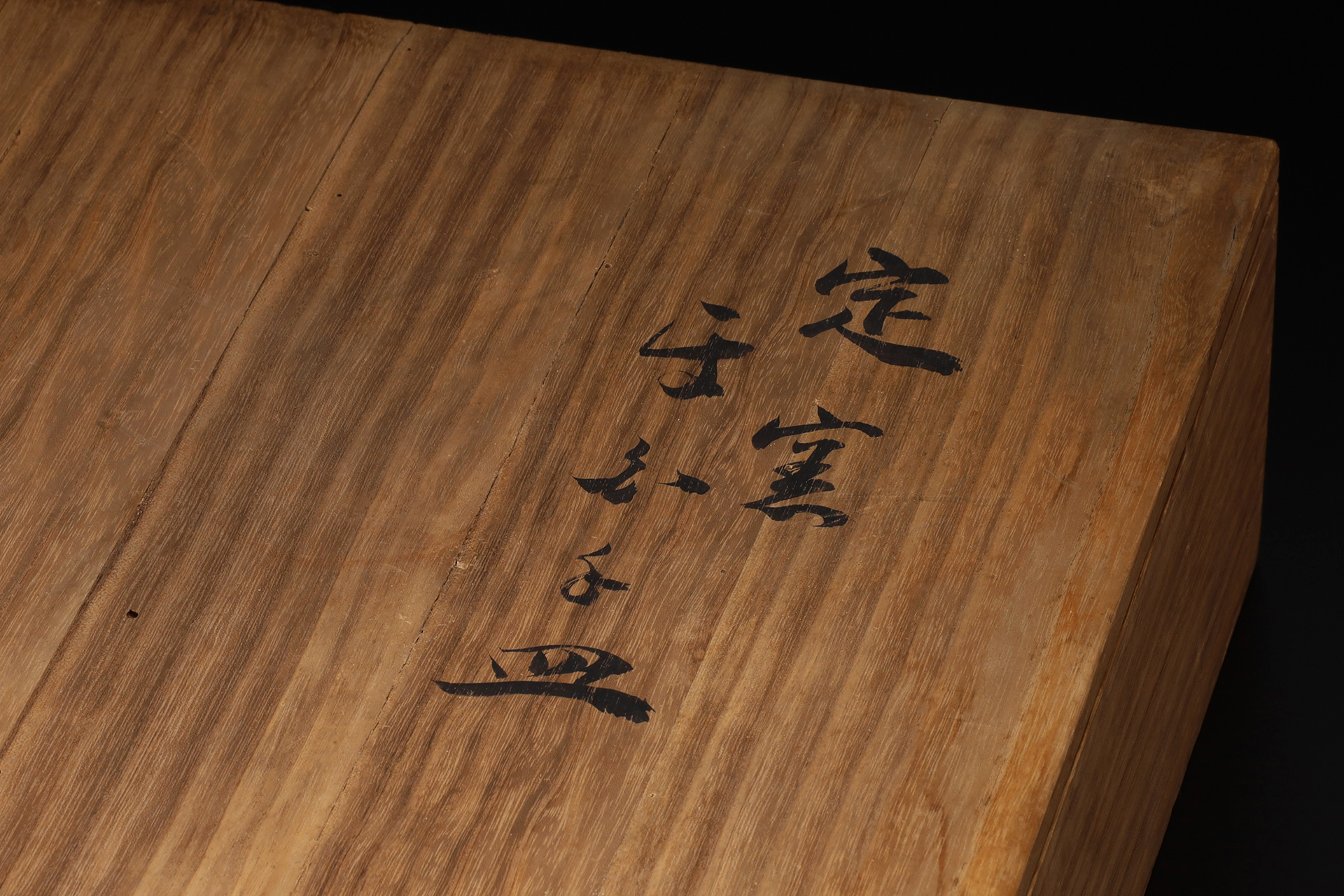

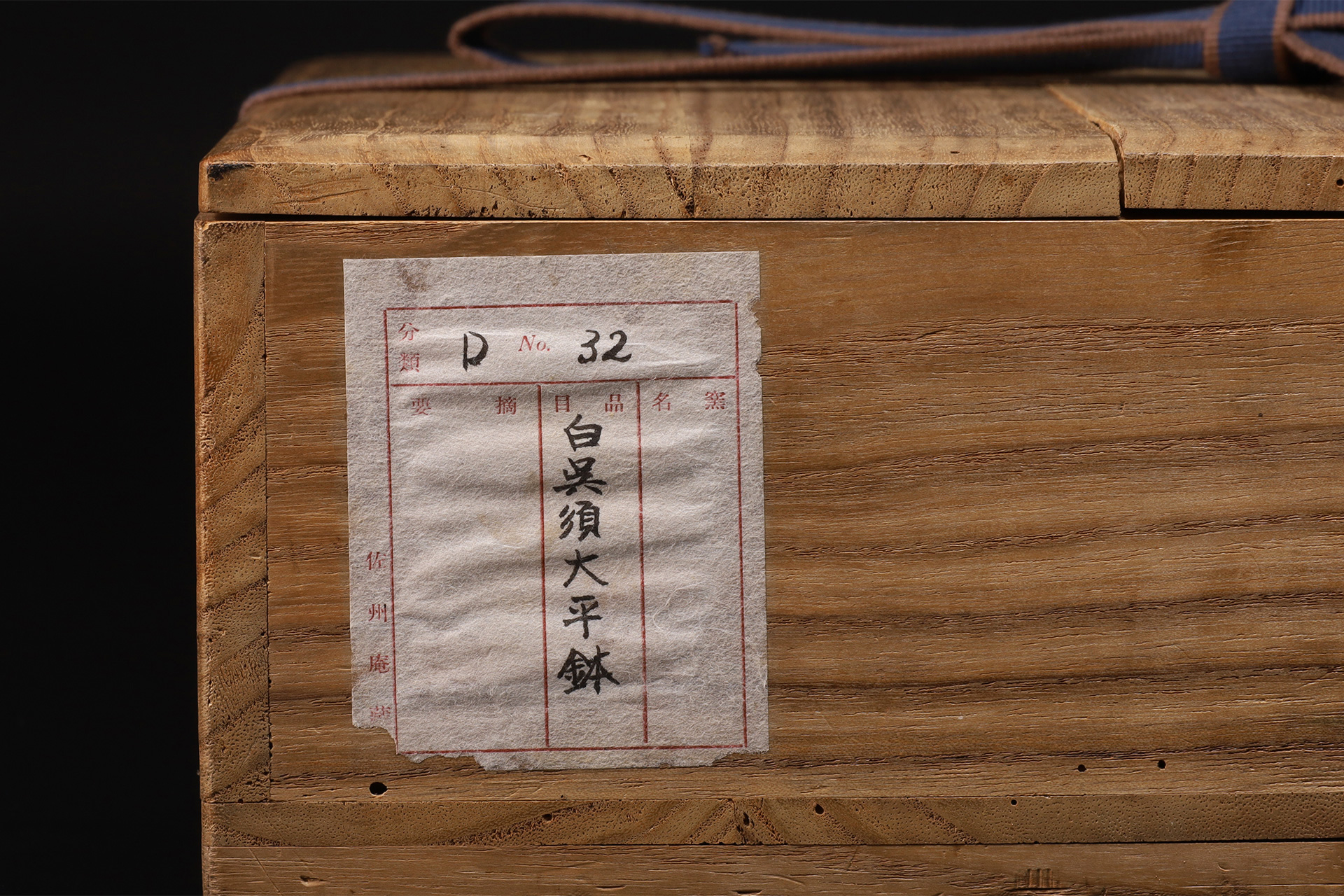

- 次第

- 桐箱

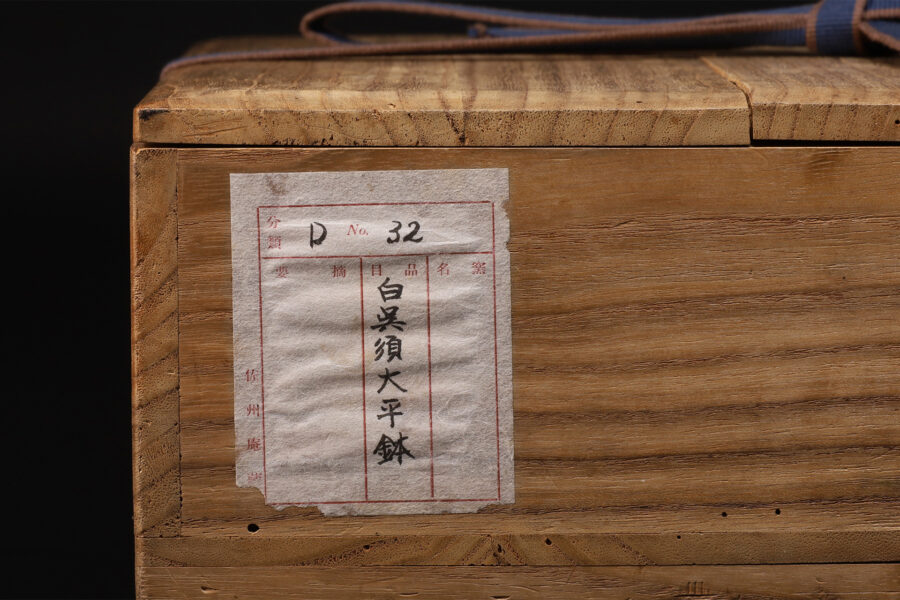

- 来歴

- 北方文化博物館 出陳作品

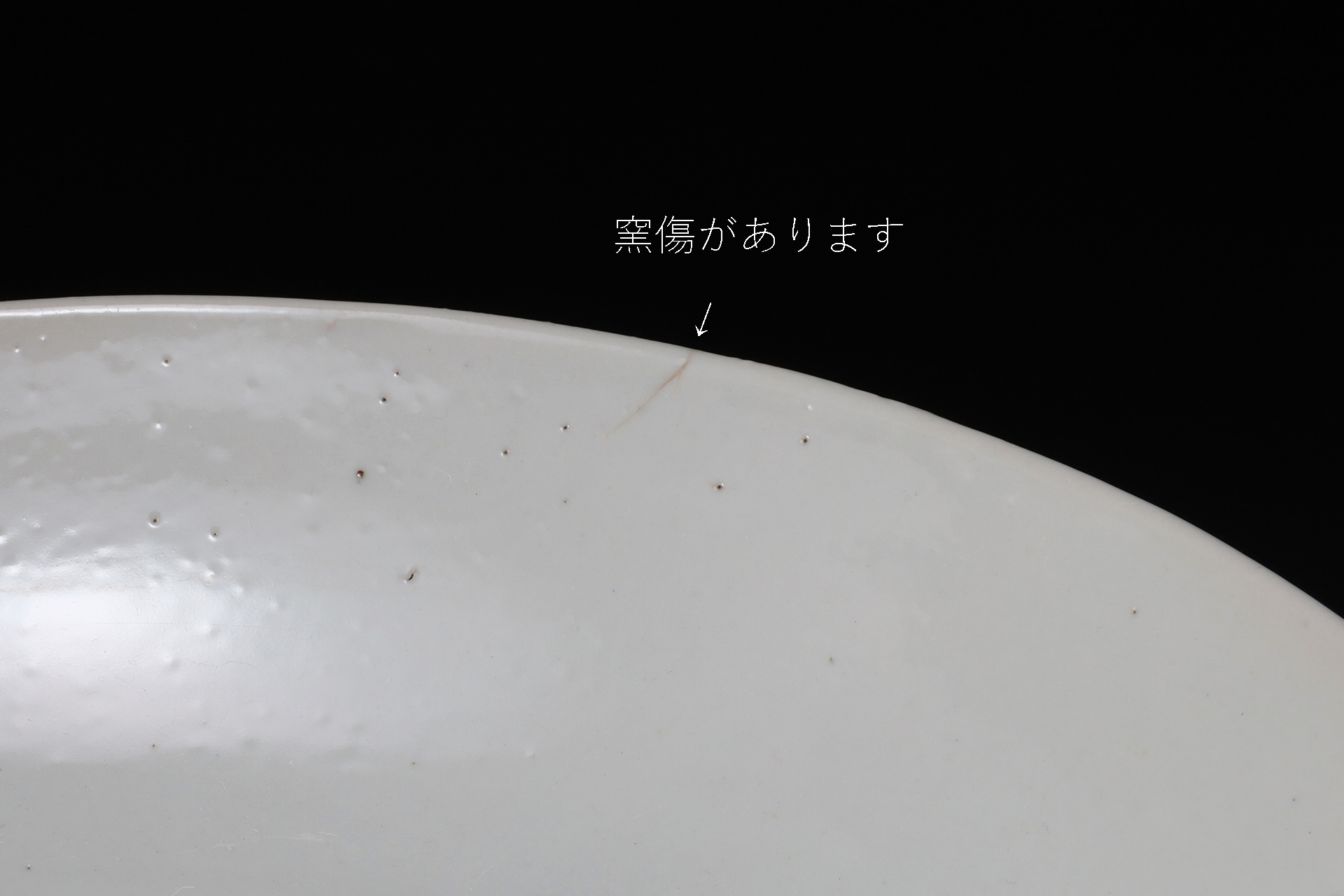

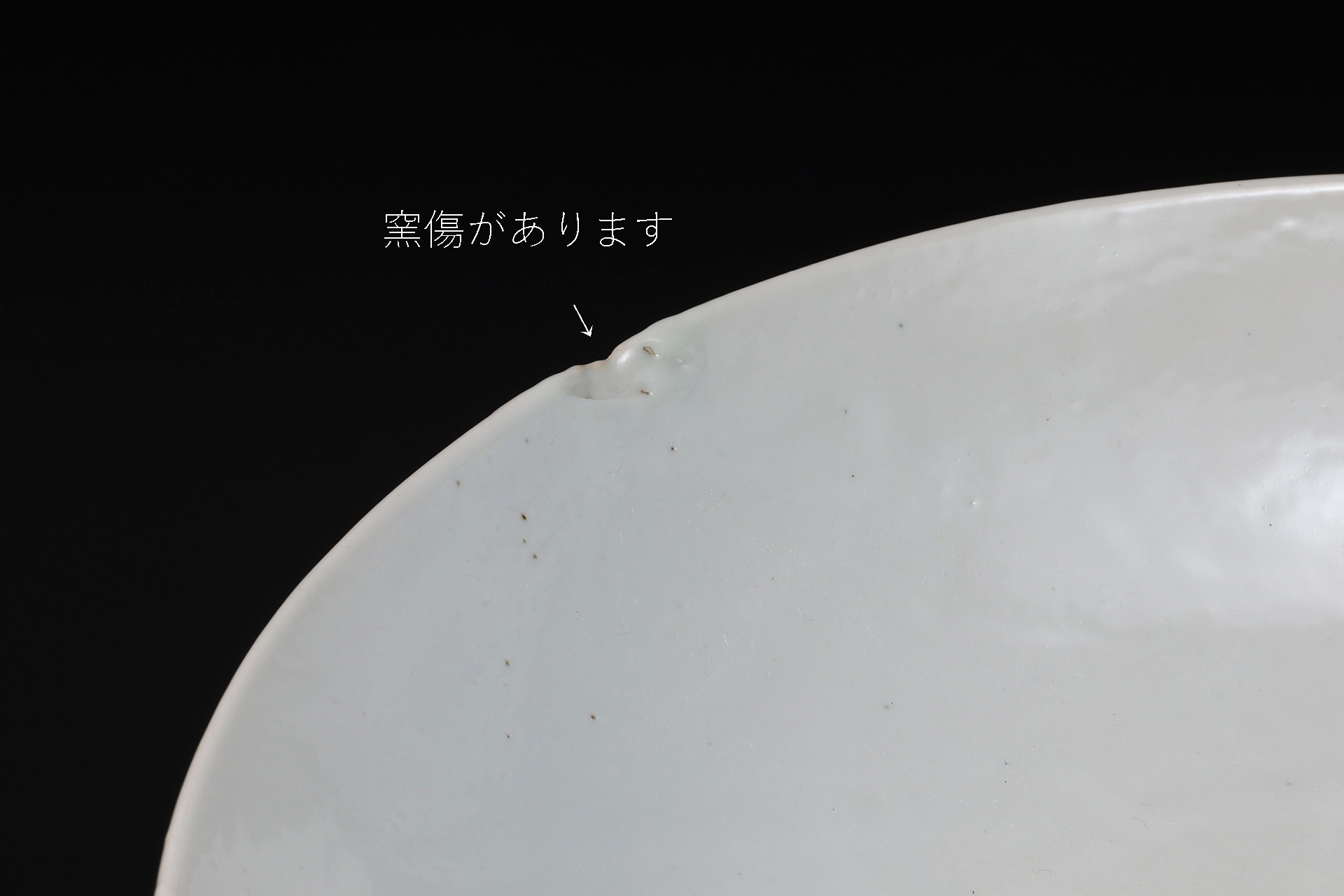

- 状態

- 完品

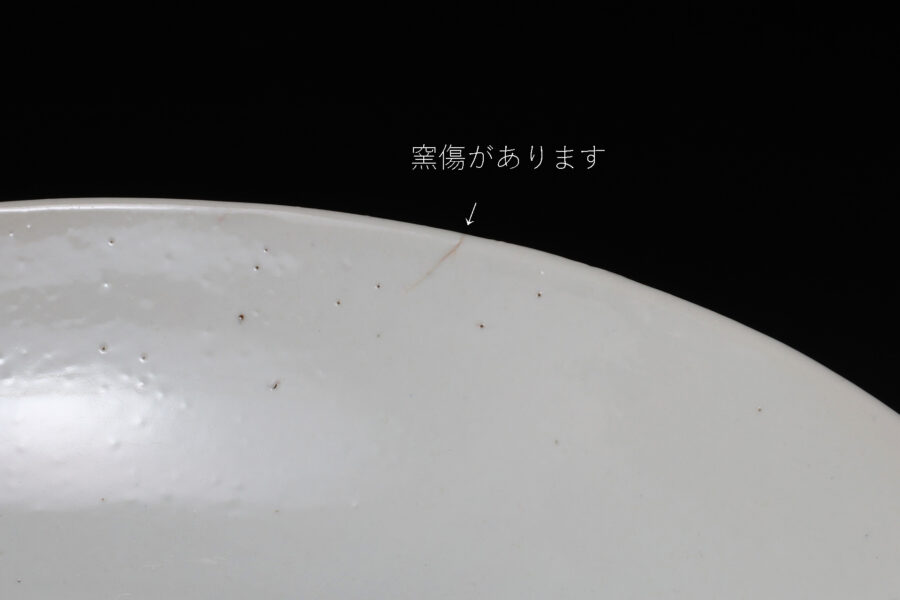

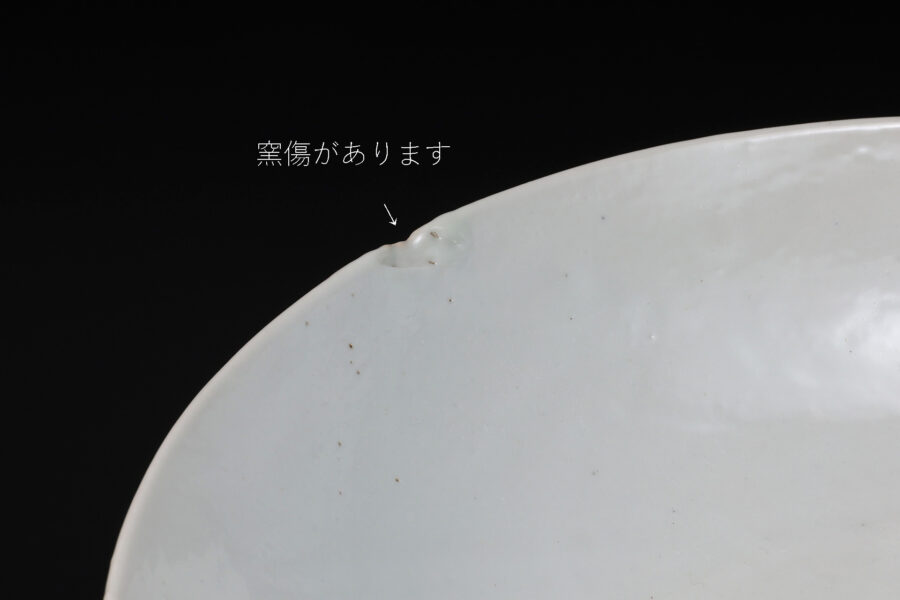

口縁に窯傷が2箇所あります

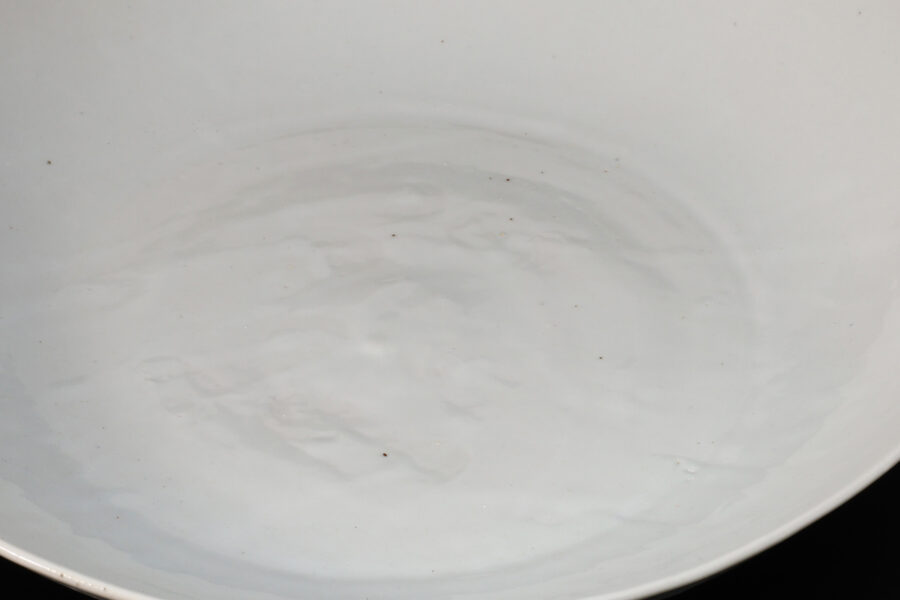

比較的薄造りで、優しい灰白色を呈しています。制作過程において生じた窯傷が口縁に見られますが、良好な状態を保っています。

呉須手

呉須手とは明時代末期を中心に福建省南部の漳州窯で焼成された粗製磁器です。

粗い素地に白化粧を施したものが多く、

呉須赤絵、呉須染付、白呉須、餅花手の多彩な様式が知られています。

これらの器は東南アジアから日本にかけて広く輸出され、

主に広東省の汕頭港を経由した事から、欧米では「Swatow Ware」の名で呼ばれています。

「呉須」の語源には諸説あり、一説には宋時代の文人・趙子昴の名を逆さにして、

絵の稚拙なものを「昴子」と呼び、それが「呉須」へ転じたとも云われています。

江戸時代には中国南方を漠然と「呉」と称していた事から、

中国南方の焼物という意味の「呉須手」という説が最も有力とされています。

明治-大正時代には「呉州」や「呉洲」と記されましたが、

現在では「呉須」が最も一般的です。