古染付から祥瑞へと移行する過渡期に位置付けられる一碗です。厚みある器壁は堅牢でありながら、外面に施された鎬が造形に繊細な陰影と緊張感を与えています。祥瑞様式の帆船が藍の海を静かに航行し、幾何学文と雷文帯がその旅路を穏やかに包み込みます。高台内は深く内刳りされ、畳付部分の釉薬は丁寧に拭き取られており、細部に至るまで熟練工の敬意と美意識が息づいています。

お問い合わせ

- 商品コード

- 250902-6

- 時代

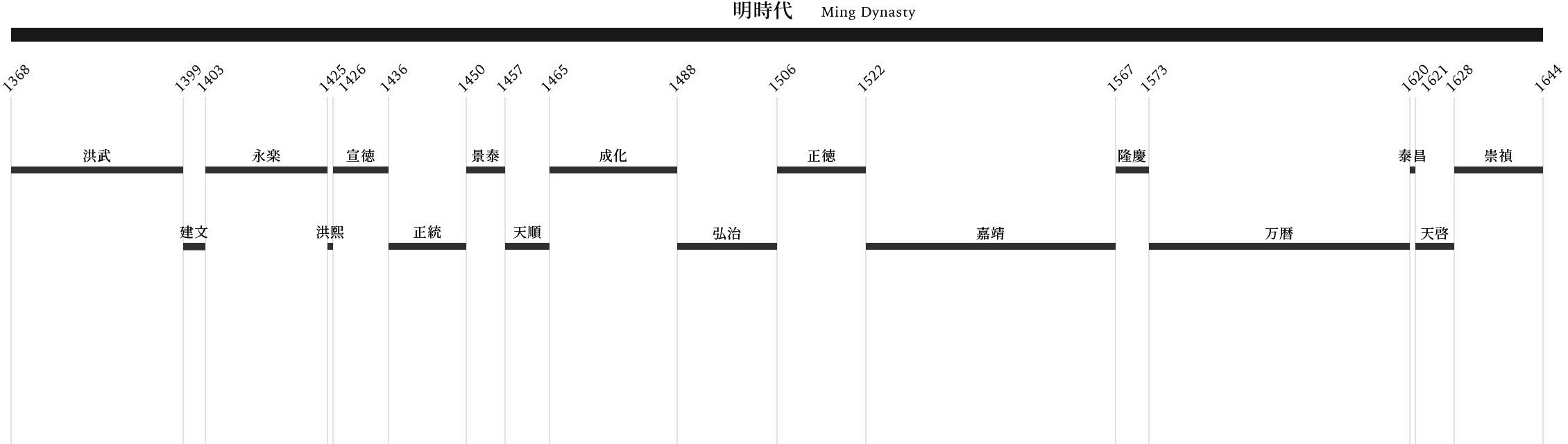

- 明時代

17世紀前半

- 重量

- 197g

- 口径

- 8.0×7.7cm

- 高さ

- 7.3cm

- 底径

- 5.4cm

- 次第

- 桐箱

- 状態

- 完品(縁に虫喰があります)

美しい肌、理想的な染付、秀抜な焼き上がりと優品の条件を満たしています。

祥瑞

祥瑞とは明時代末期の崇禎年間(1628-44)に景徳鎮民窯で焼成された最高級磁器です。

名称の由来は器の一部に「五良大甫 呉祥瑞造」という染付銘文がある事により、

「呉家の五男の家の長子が造った」という解釈がされています。

小堀遠州が関わっていたという説もあり、茶人、武家、寺院、豪商等が受容層として挙げられます。

純良な白磁胎で肉取り厚く成形され、手取りはずっしりと重いです。

青く冴え渡った染付、抜けるように澄んだ透明釉に特色があり、

器の表面を隅なく吉祥文様や幾何学文様で埋めたりする事に主眼が置かれています。

器形には桃山茶陶が一部モデルになっており、水指、茶碗、茶入、香合、茶巾筒、振出等の茶道具、

徳利、鉢、向付、皿、酒盃等の高級食膳具が知られています。

茶事の取り合わせで祥瑞を入れる事により清潔感が出て、陶器や色絵と調和を取る事ができます。