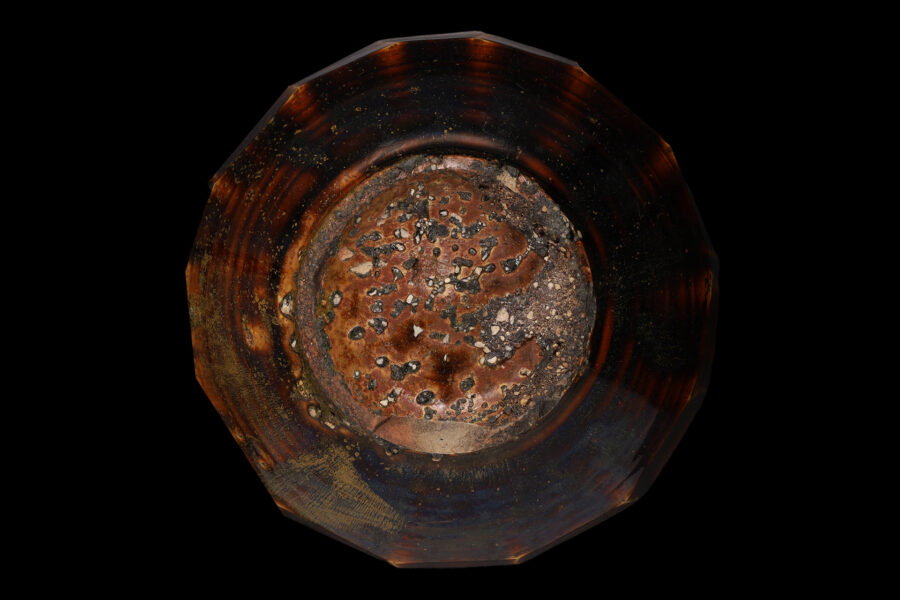

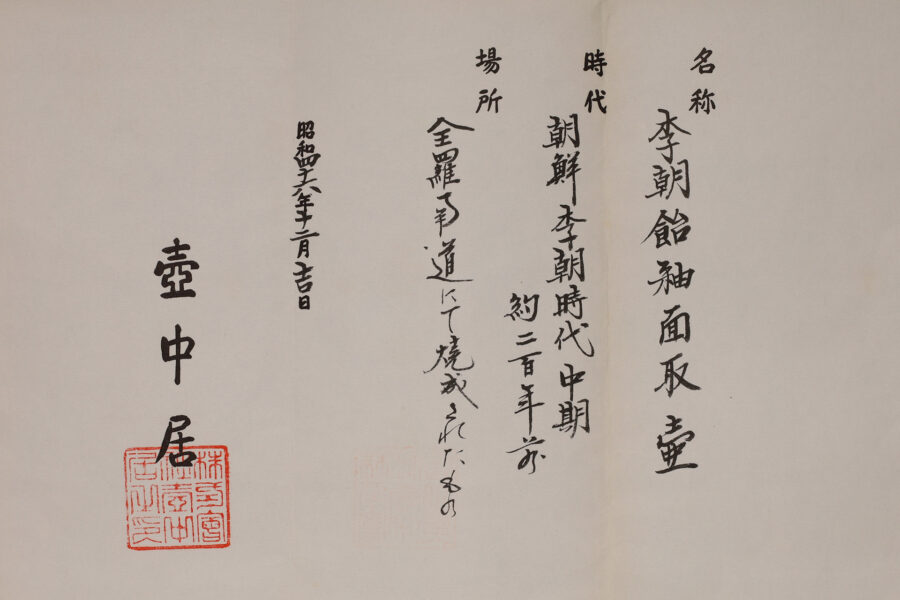

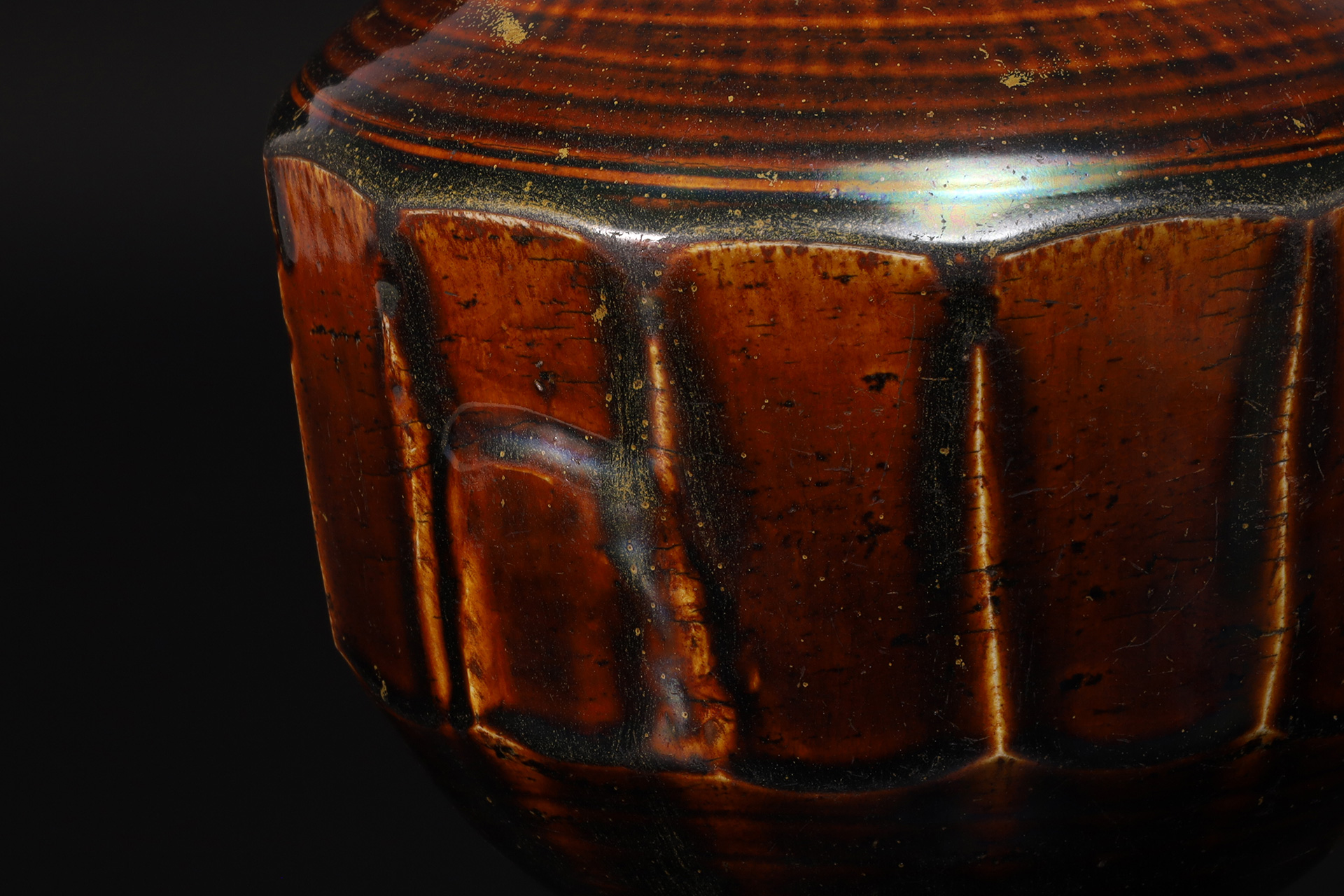

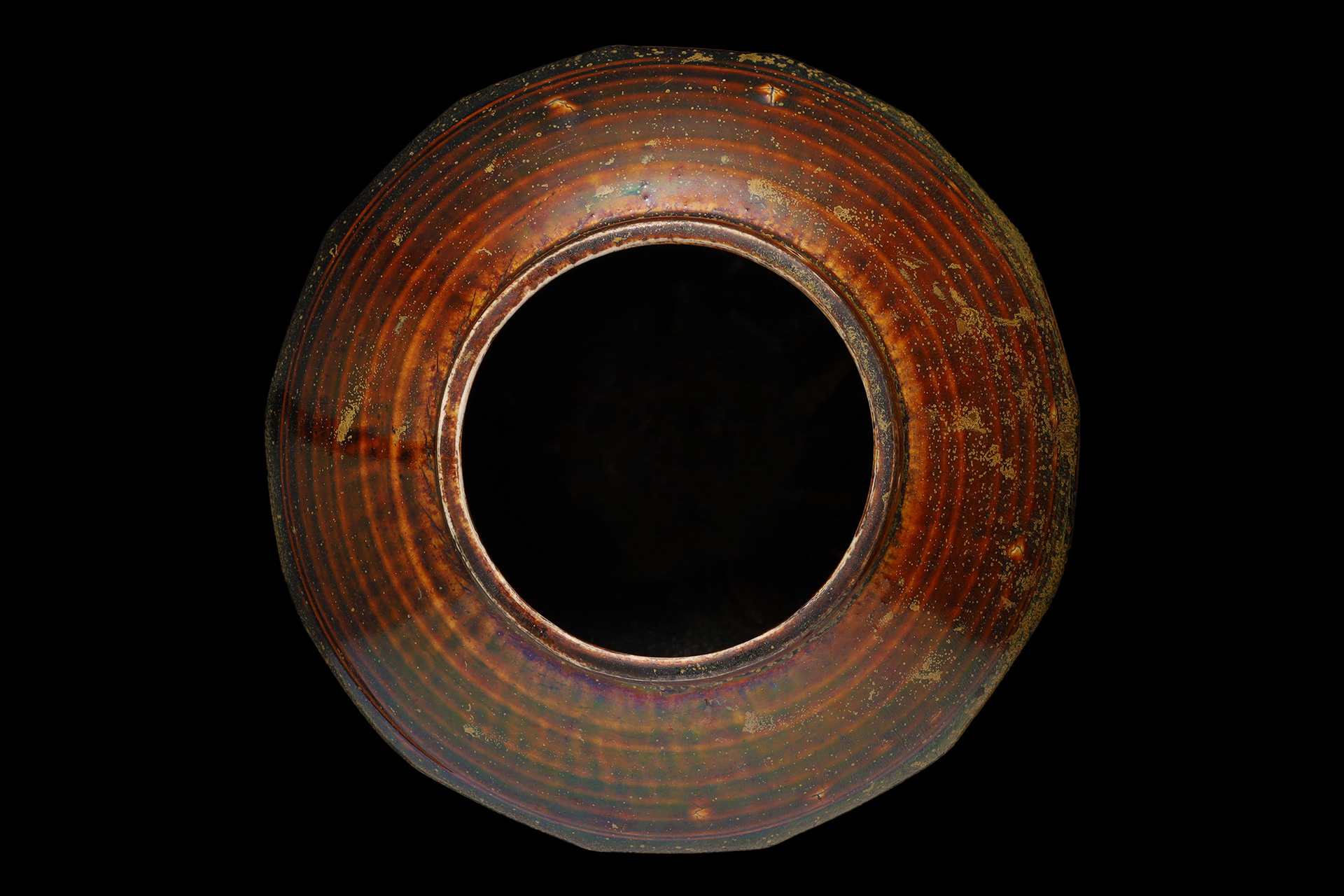

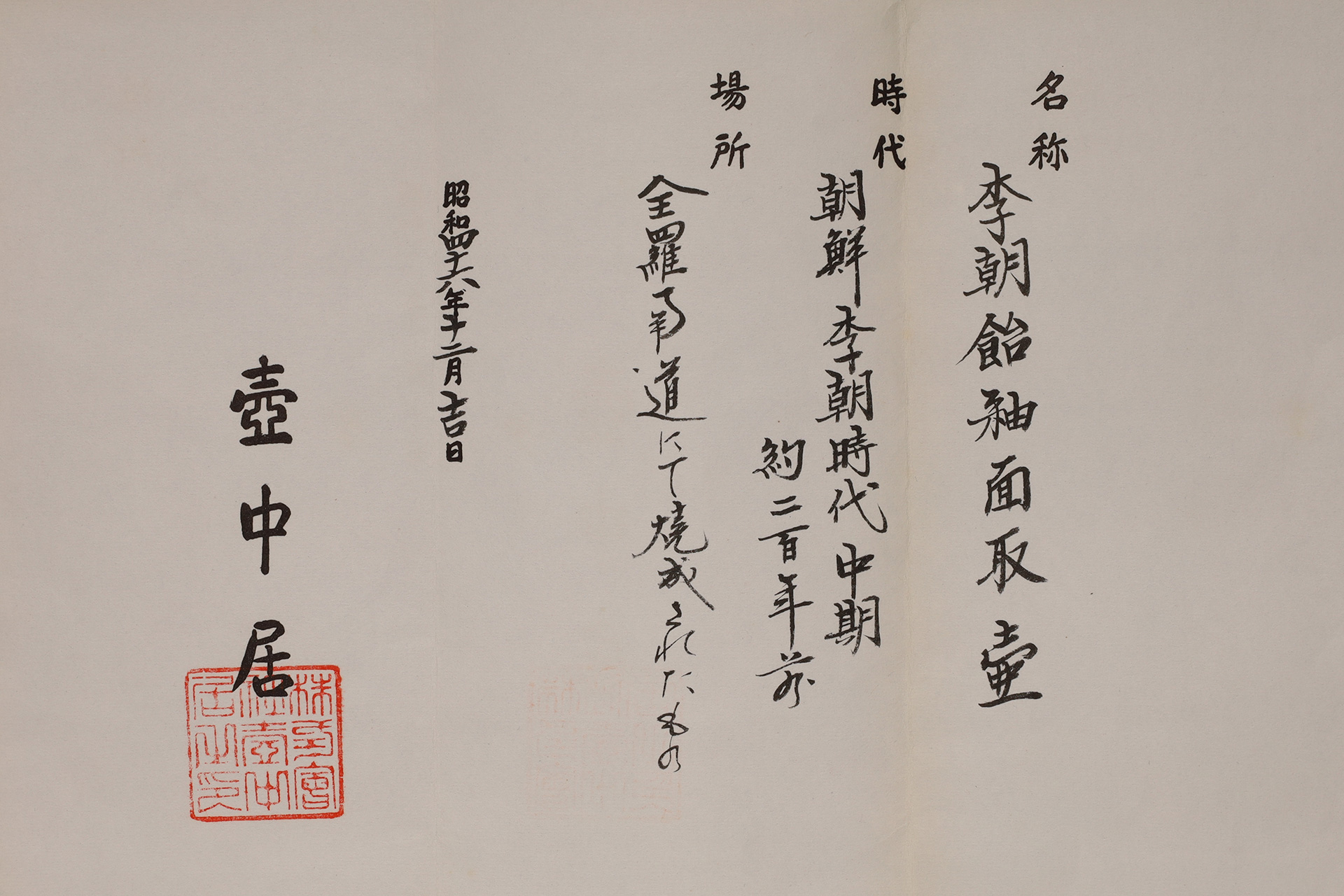

李朝後期に制作された飴釉壺です。十四角の面取は視覚的な律動を生み出し、飴釉の濃淡による陰影が深みある表情を引き出しています。保存容器としての実用性を備えつつ、洗練された造形美が交差する作品です。

お問い合わせ

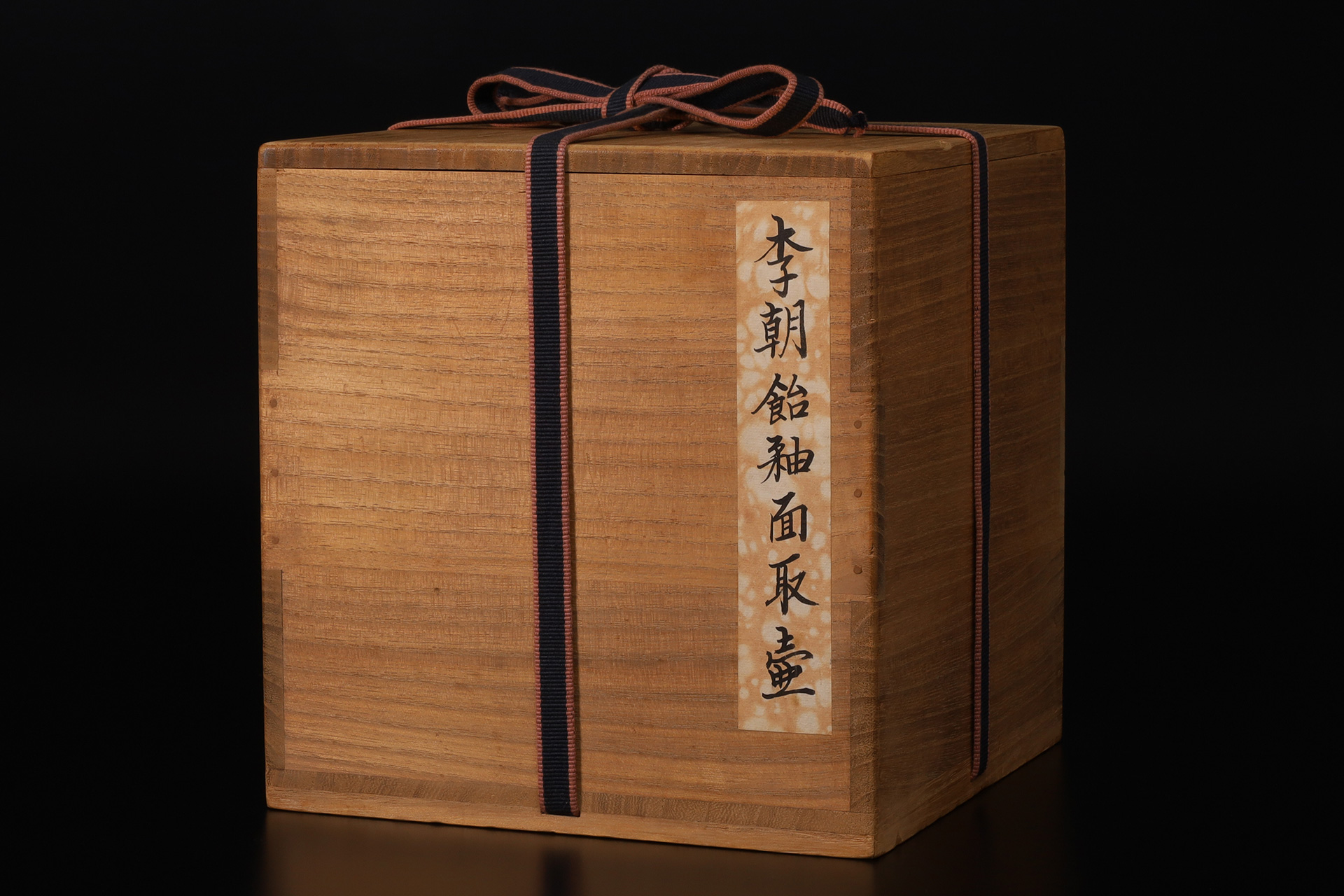

- 商品コード

- 250902-5

- 時代

- 朝鮮時代

19世紀

- 重量

- 1,106g

- 横幅

- 17.6cm

- 口径

- 9.5cm

- 高さ

- 16.7cm

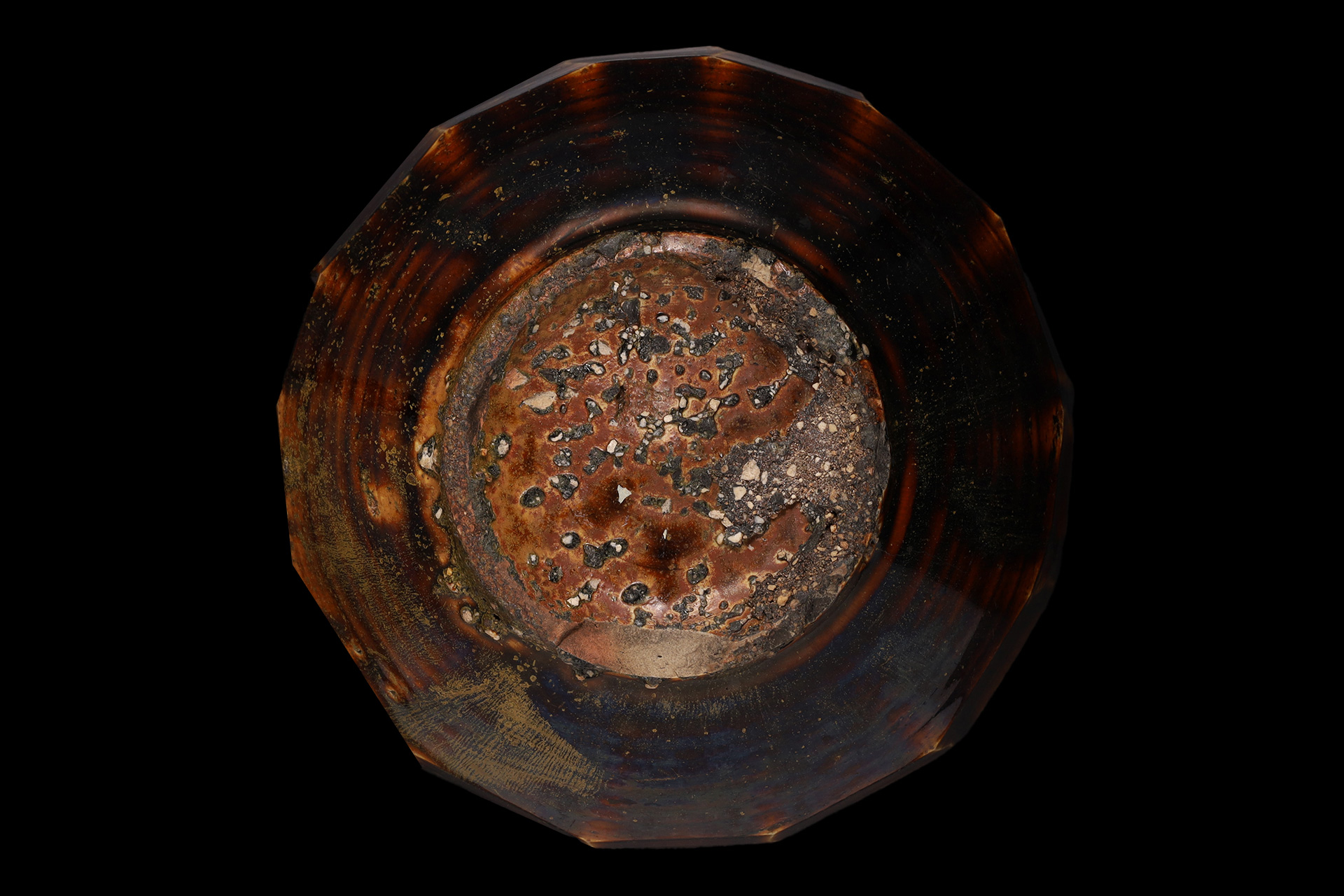

- 底径

- 8.2cm

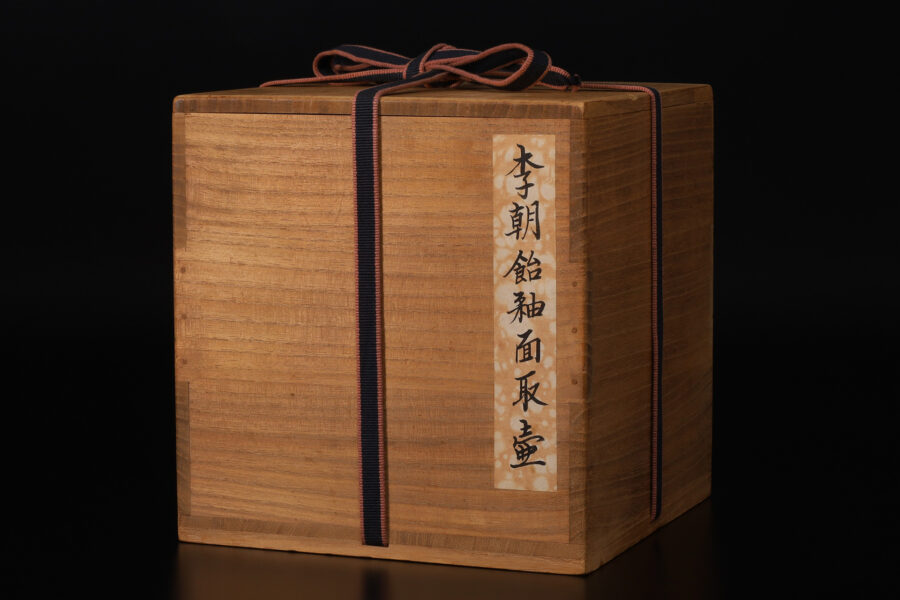

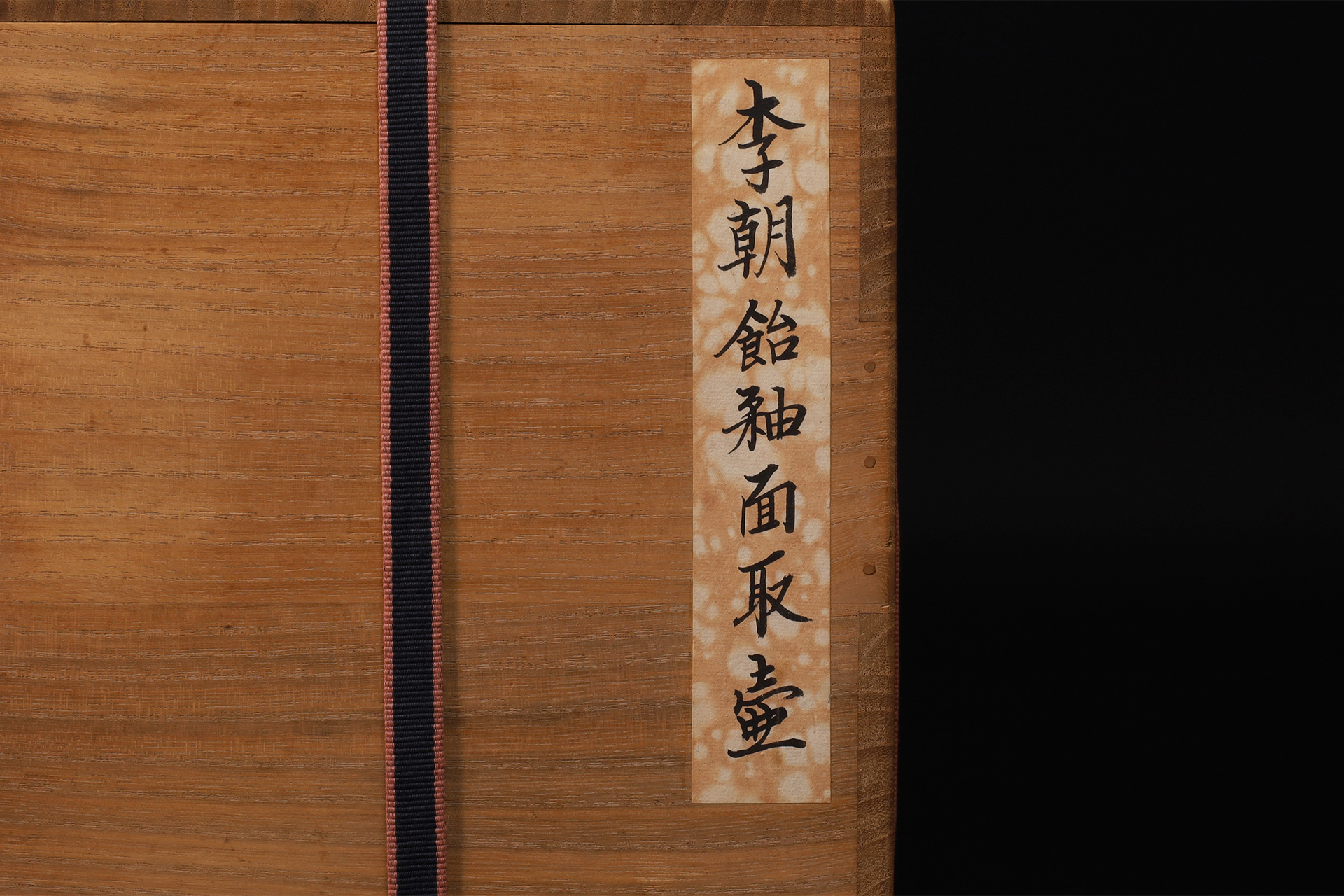

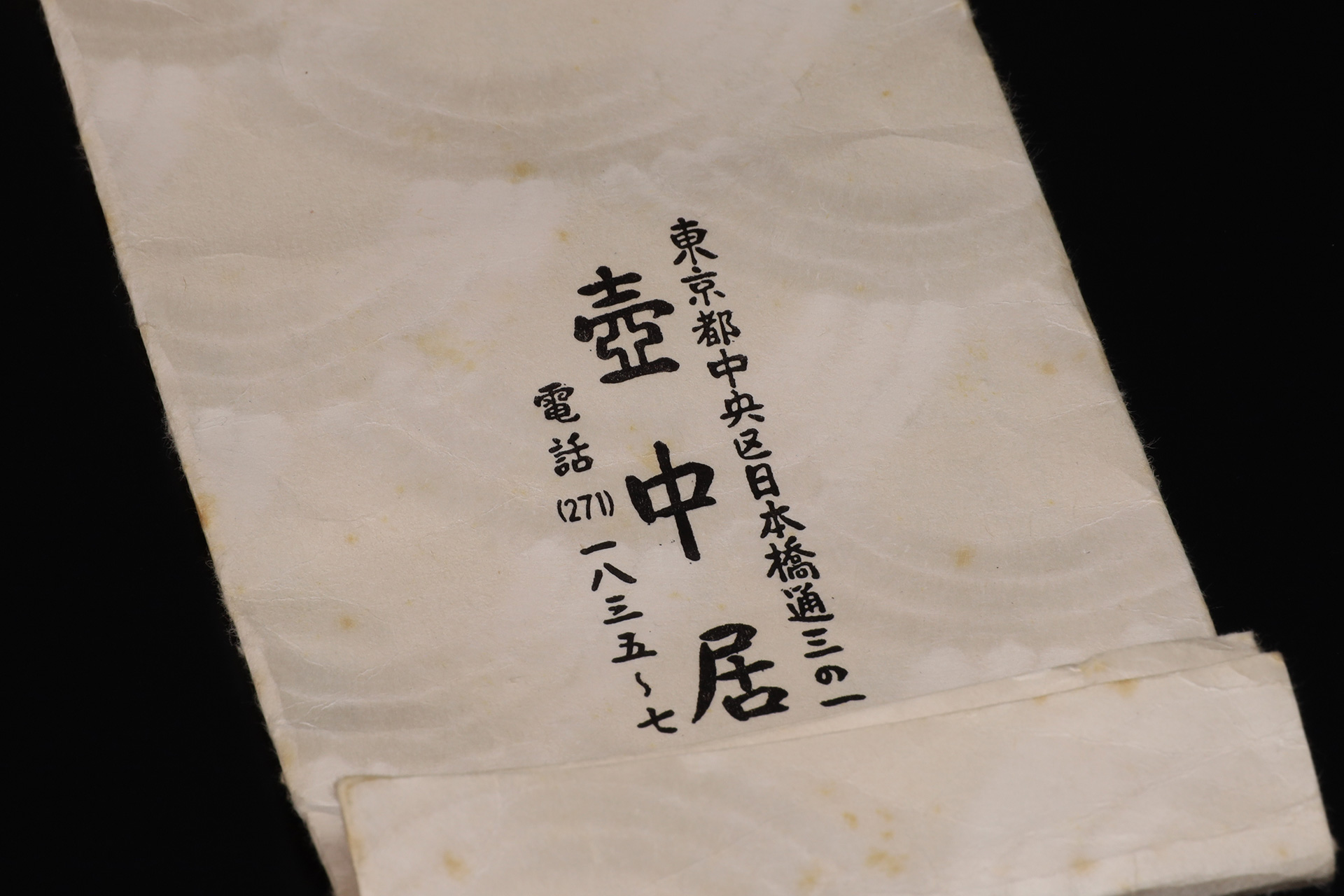

- 次第

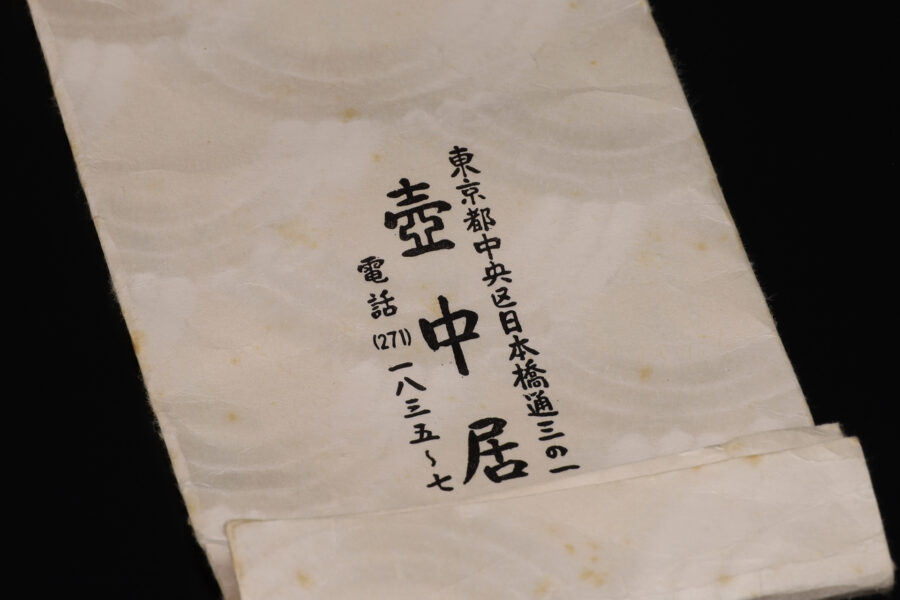

- 桐箱(来歴:壺中居)

解説書(壺中居)

- 状態

- 高台に削げがあります

洗練された造形と艶やかな飴釉が見事です。高台内や裾部に付着した砂が野趣ある雰囲気を醸し出しています。

李朝

李氏朝鮮は1392年に李成桂が朝鮮半島に建国した最後の統一王朝です。

国号「朝鮮」は1393年に明の皇帝から正式に認可されたものであり、

日本では「李朝」の呼称が広く定着しています。

高麗時代の仏教が衰退し、儒教を重んじる政策が推進されると、

儒教の精神は人々の生活規範として深く根付きました。

清廉潔白を尊び、醇朴で倹素な気風を育む事が理想とされる価値観は社会全体に浸透していきます。

儒教の普及に伴い、祭祀は宮廷のみならず、庶民の間でも盛大に行われるようになり、

「白」は神聖と簡素を象徴する清浄無垢の色として、祭器においても白磁が殊に珍重されました。

白磁を基盤に、染付、鉄砂、辰砂等の装飾技法が発展しましたが、

節用を重んじる体制下において、色絵の焼成は最後まで行われる事はありませんでした。

近代に入り、日清戦争(1894-1895)を経て、1897年には国号を「大韓」と改称しました。

日露戦争(1904-1905)後には日本の保護国となり、

1910年の韓国併合によって王朝は終焉を迎えました。

李朝陶磁への深い理解と愛情で、その美を広く社会に認識させたのは、浅川伯教と巧の兄弟であり、

その導きによって心を傾けていったのが、民藝運動の中心人物・柳宗悦です。

彼らの眼差しは、李朝の器に宿る精神性と美意識を見出し、

日本における朝鮮陶磁の評価を促しました。