肥前磁器の技術が極みに達した染付の完成形とも云える希少な優品です。歪みのない精緻な造形に、鋭く冴えた筆致で獅子に牡丹文が描かれ、濃みで塗り込められた背景は、宝石のような深い輝きを湛えています。縁に施された銹釉が器面を引き締め、見込みの白抜きがお料理の色彩を際立たせ、おもてなしの場に静かな華やぎを添えます。在銘は上手の作品に限定される「古人(いにしえびと)」です。その凛とした佇まいには、優雅さと特別な空気感が宿り、手にする者の心を静かに満たします。

お問い合わせ

- 商品コード

- 250902-4

- 時代

- 江戸時代

17世紀後半

- 重量

- 約 176g(1客あたり)

- 横幅×奥行

- 約 16.4×12.1cm

- 高さ

- 約 3.7cm

- 底径

- 約 11.2×7.0cm

- 次第

- 桐箱(段箱)

- 状態

- 完品

洗練された造形、鮮烈な染付、秀抜な焼き上がりと優品の条件を満たしています。

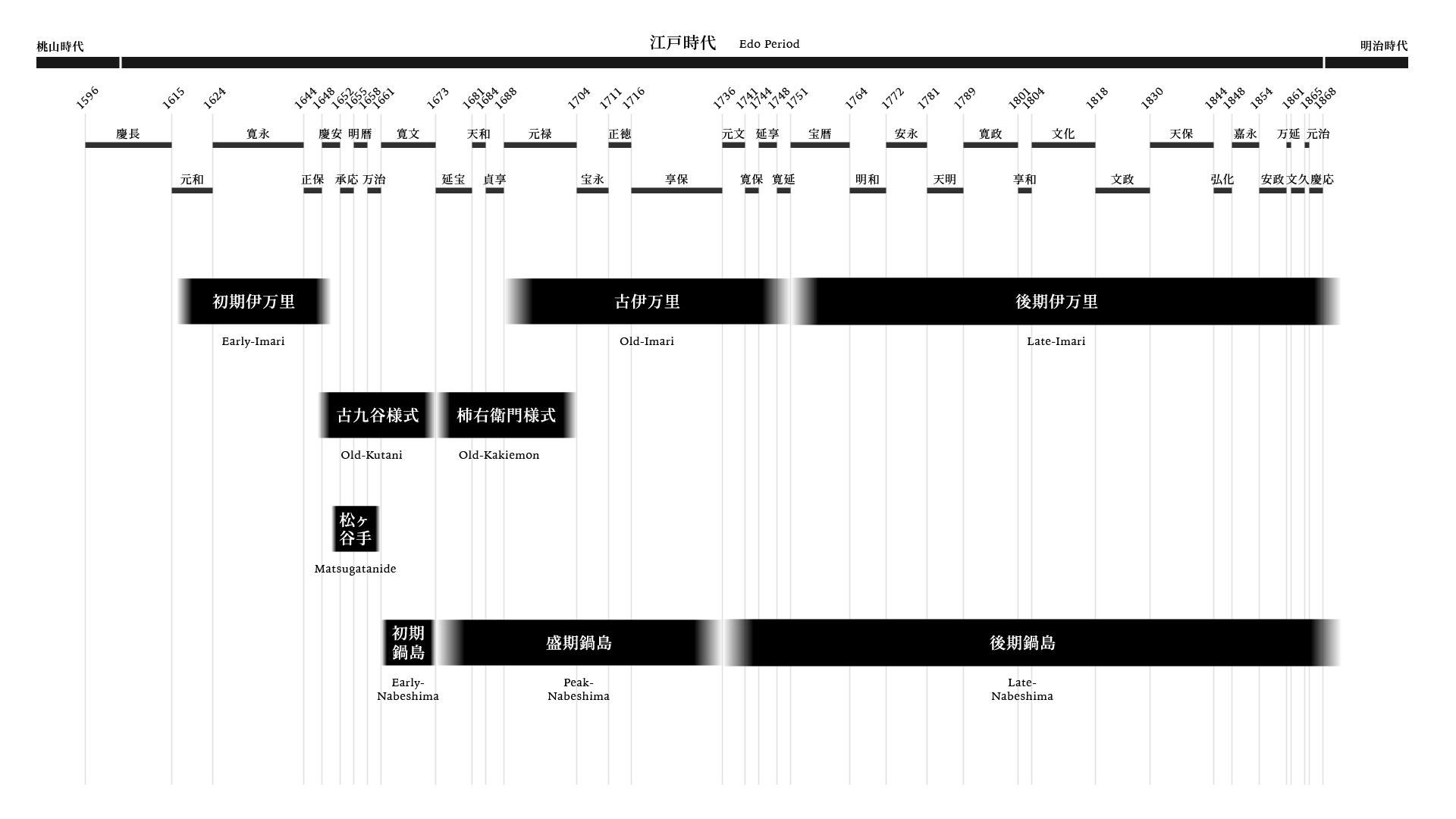

柿右衛門様式

柿右衛門様式とは延宝年間(1673-81)頃を中心に焼成された伊万里焼の様式です。

柿右衛門家のみで造られた独占的な作品郡ではなく、

V.O.C(オランダ東インド会社)からの大量注文を受けて、

肥前有田の窯々で輸出用に完成された作品群として「様式」の語が付され、

広義の柿右衛門として認識されています。

絵師の手による余白を活かした繊細な絵付け、精緻を極めた作行は優雅で気品高い美を湛え、

欧州の王侯貴族を魅了する高級磁器として、V.O.Cの積荷の中でも特に根強い人気を博しました。

中でも「濁手(にごしで)」と呼ばれる乳白色の柔和な素地は、色絵の鮮麗さを際立たせ、

後のマイセンやシャンティイにおける欧州磁器の焼成に大きな影響を与えました。

銘款には、渦を巻くように意匠化された「福」字が特徴的な「渦福」が多く見られ、

他にも「金」や「古人(いにしえびと)」等、上手の優品に用いられるものも存在します。

江戸時代に輸出された古伊万里も豪華絢爛な美を示しましたが、

特に人々の関心を集めたのは、やはり柿右衛門様式の作品でした。

戦後には、欧州に渡った作品群が次々と買い戻され、大量に里帰りを果たしましたが、

その輸出総数は国内の伝世品を大きく凌駕しており、

柿右衛門様式が輸出を目的として開発された事を物語っています。

尚、古伊万里と柿右衛門様式の判別が難しい作品は「柿右衛門手」と呼ばれ、

近年では、時代や作風が下がる作品にも「柿右衛門」の語が広く用いられる傾向があります。

https://tenpyodo.com/dictionary/kakiemon/

糸切り成形

糸切り成形とは轆轤を用いず、粘土板を糸で適度な厚みに切り出し、

土型に当てて叩き締める成形技法です。

1640年代に始まり、1650年代には一般化しました。

型打ち成形の後に確立され、特に長皿等、型打ちでは造形が難しい器形に適しています。

器形の底面に付け土を施して高台を形成する「付高台」では、

釉薬を施す際、底面と高台内側の僅かな隙間に釉が流れ込みます。

焼成によって、その部分の釉層が厚みを増し、ほのかに青みを帯びた表情が生まれます。

これは器と高台の接合部が釉薬によって熔着される事で、

構造的な補強と同時に、美的な一体感をもたらし、技術の痕跡が器の底に宿ります。

合理的な量産を志向する轆轤成形とは対照的に、糸切り成形は多くの手間と時間を要します。

しかし、その労を惜しまず、薄造りの繊細な器形を追求する姿勢には、

深い美意識と造形への敬意が込められています。

量産品とは一線を画し、静謐な美を宿す高級器の制作に用いられたこの技法には、

単なる技術を超えた精神性-器に込められた美の哲学-が感じられます。