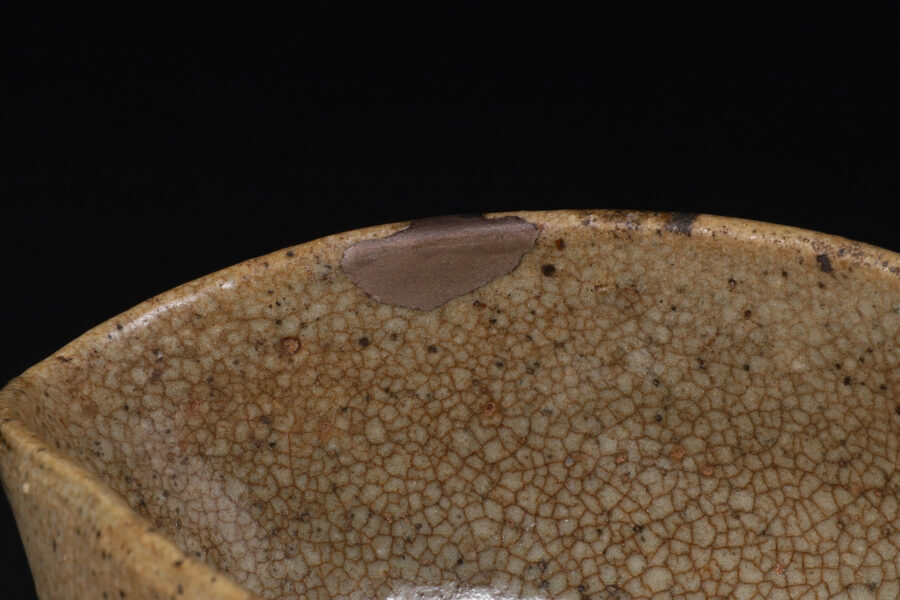

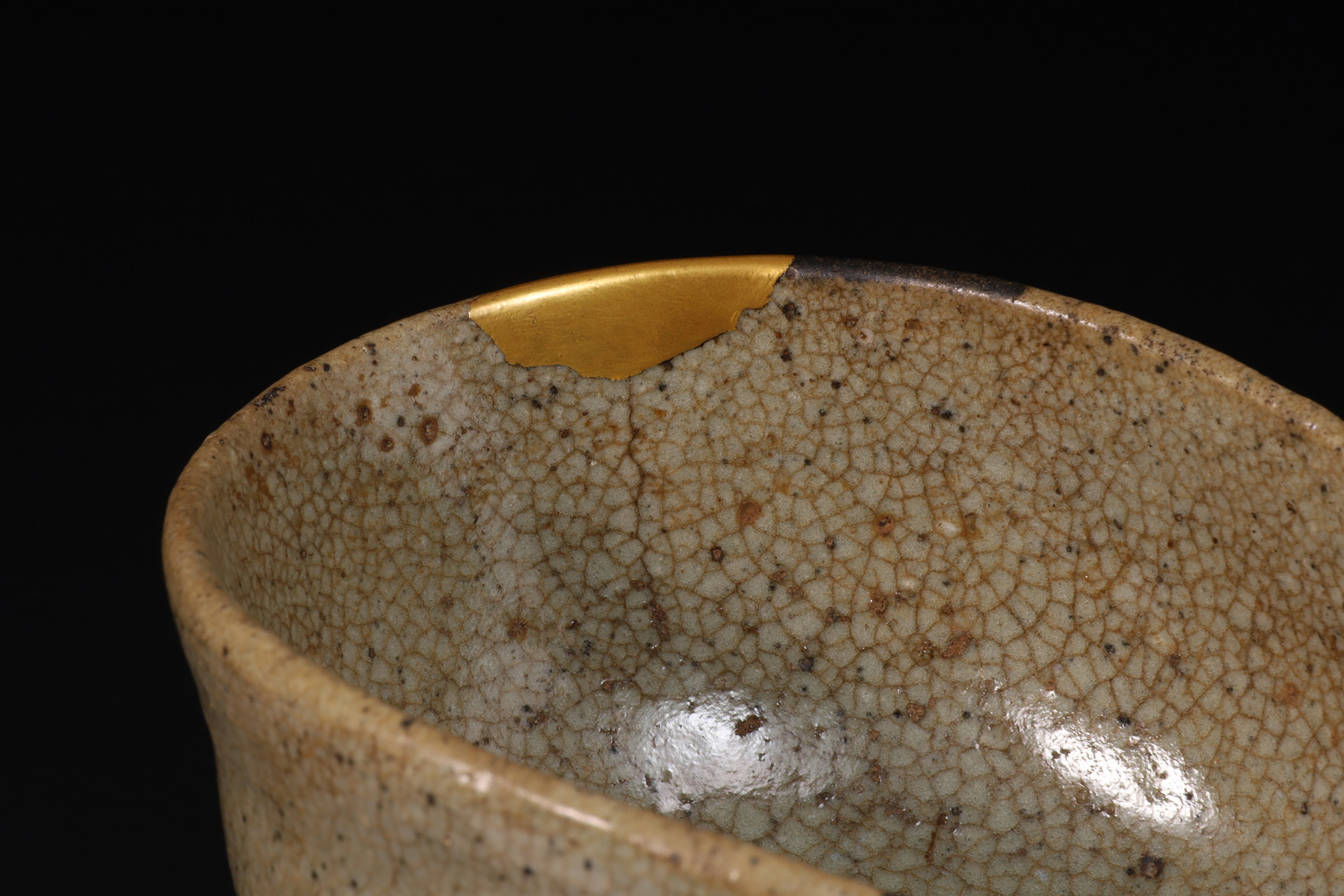

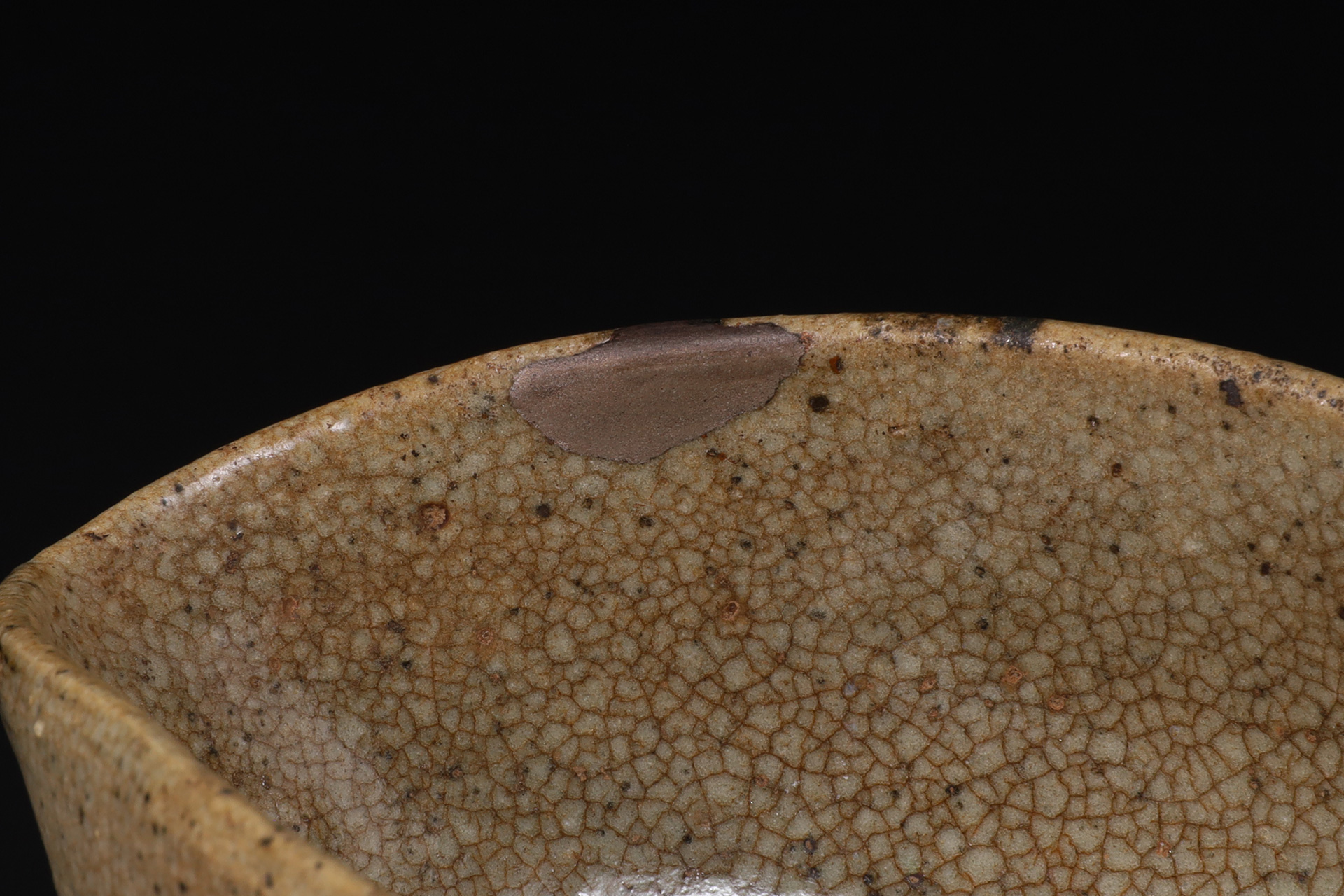

口縁に垂れる鉄絵が静かな風情を添える絵唐津茶碗です。胴裾部にひっつき跡が見られ、焼成時の歪みによって、編み笠形を呈しています。こうした不均整は古唐津に宿る素朴な美意識を映し出す「破調の美」の典型です。長年の使用を経て、肌はしっとりと潤いを帯び、長石釉の細やかな貫入が一番の見所となって立ち現れています。茶の緑がひときわ美しく映え、静謐な彩りを日常にもたらしてくれる一碗です。

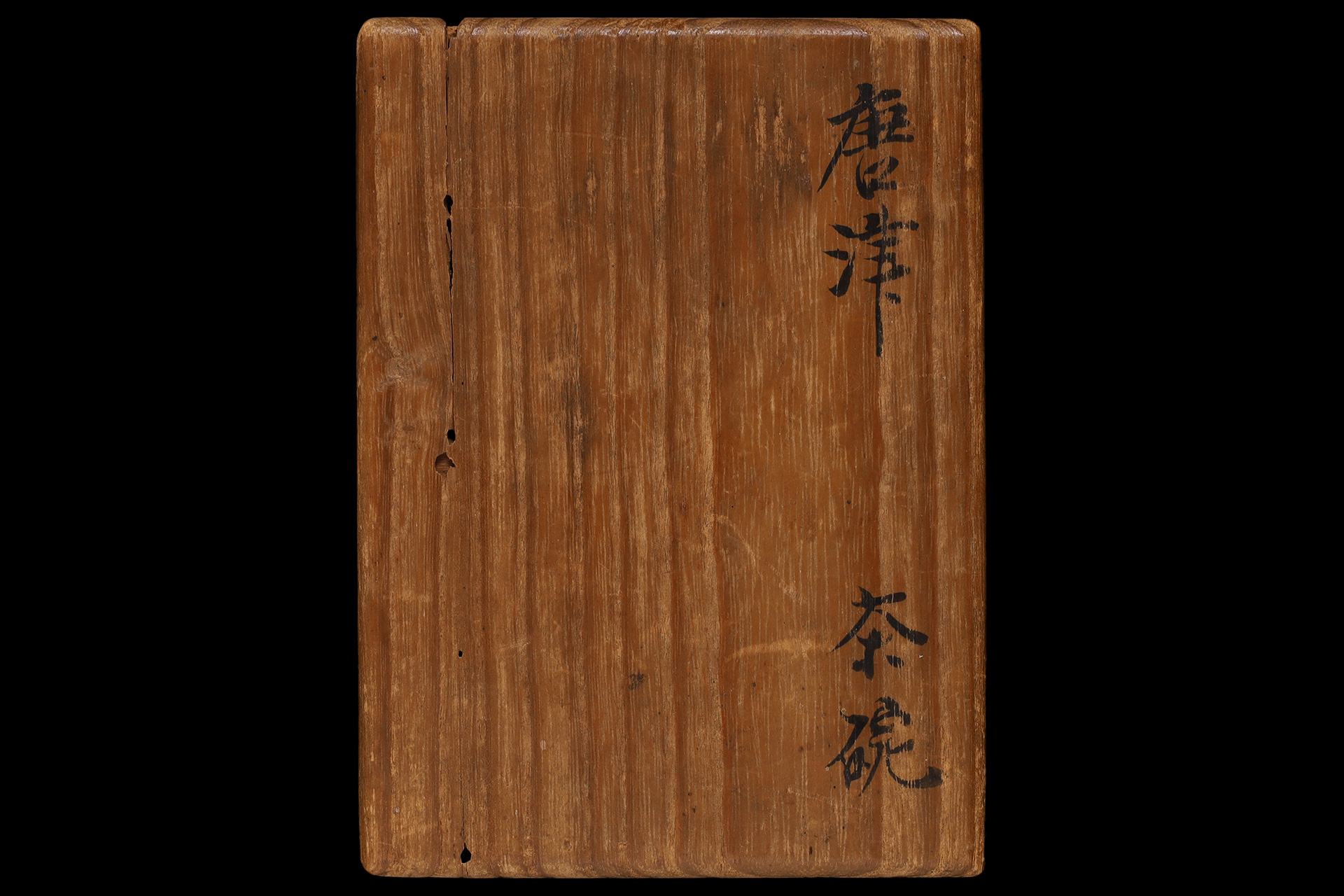

- 時代

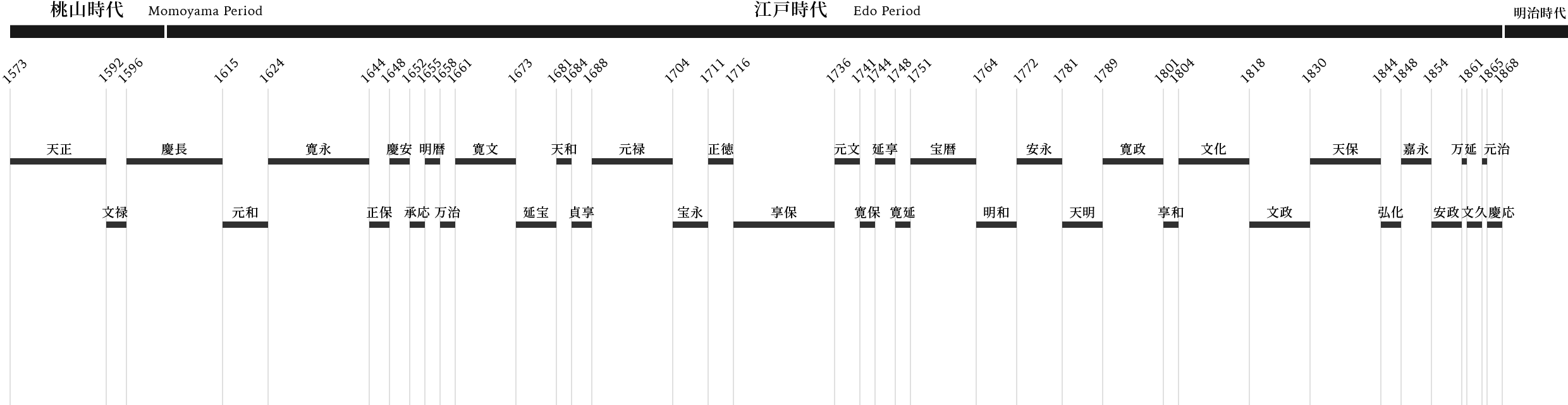

- 桃山-江戸時代

16世紀末期-17世紀初期

- 重量

- 240g

- 横幅×奥行

- 13.7×9.4cm

- 高さ

- 6.8cm

- 底径

- 4.5cm

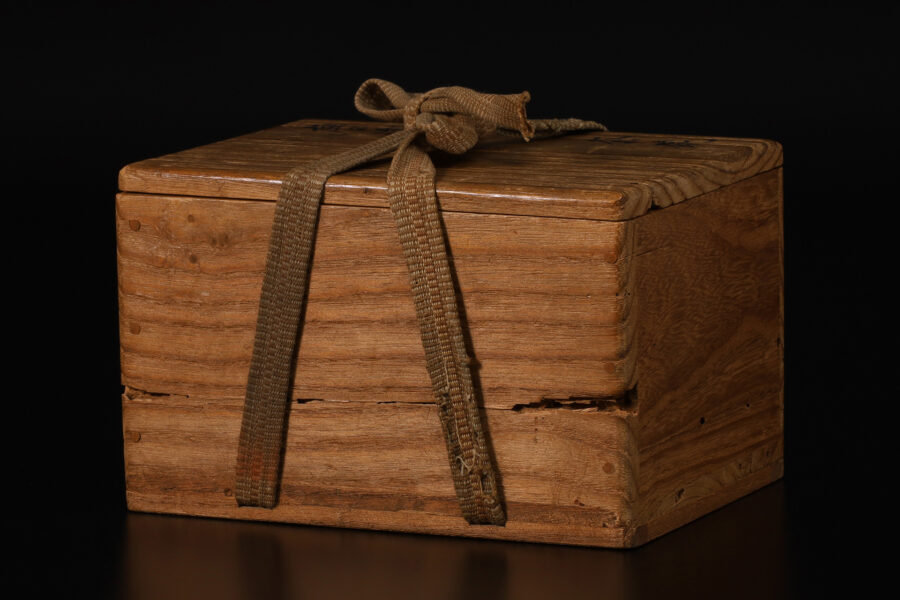

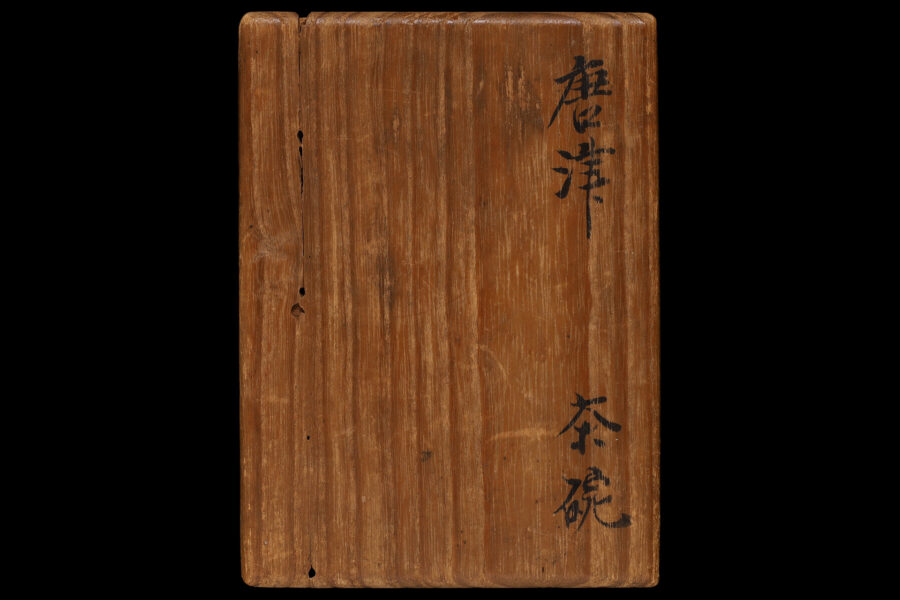

- 次第

- 時代箱(桐箱)

- 状態

- 口縁に金直しと銀直しが1箇所、高台に削げが1箇所あります

豪快な土味、潤いを帯びた肌合いが美しく、良好な状態を保っています。胴裾部にひっつき跡があり、器形が編み笠形に歪んでいます。

古唐津

唐津焼とは肥前国唐津藩を中心とした肥前地方で焼成された陶器であり、

その名称は唐津港から積み出された事に由来します。

茶陶としても高く評価され、「一樂、二萩、三唐津」と謳われる程、茶人達の間で親しまれてきました。

その起源は16世紀末期、佐賀県北部・唐津市北波多地区に遡り、

岸岳城主・波多三河守親が朝鮮より陶工を招致して開窯したとされ、

岸岳城下には唐津焼草創期の古窯跡が点在しています。

1593(文禄2)年に波多氏が豊臣秀吉の勘気に触れて改易されると、

岸岳陶工達は肥前各地へ離散しました(岸岳崩れ)。

その後、寺沢志摩守広高が入封し、唐津藩が成立しました。

この改易と窯の廃業は唐津焼が1593(文禄2)年以前、

即ち、天正年間(1573–92)頃から焼成されていた事を示す重要な根拠となっています。

文禄・慶長の役(1592–98)により渡来した陶工達の技術は、

桃山から江戸初期にかけて唐津焼の隆盛を齎しました。

豊臣秀吉が名護屋城に滞陣した際、古田織部も1592(文禄元)年から約一年半滞在し、

唐津諸窯を直接指導したと伝えられています。

又、連房式登窯も唐津から美濃に伝わって、久尻元屋敷に築窯されており、

朝鮮からの技術導入が日本の窯業に齎した功績は計り知れません。

唐津焼の名は、1602(慶長7)年の「織部茶会記」に「唐津焼皿」として初出しされ、

慶長年間(1596–1615)に多く登場します。

17世紀中頃には「古唐津」という表記も見られ、既に歴史的価値が認識されていた事が窺えます。

唐津焼の多くは日常使いの器物として量産されたものですが、桃山から江戸初期にかけて点茶が流行すると、

茶人の眼に留まって茶陶として見立てられるようになりました。

中には茶人による注文品も存在し、その希少性故に高い評価を受けています。

17世紀には渡来陶工・李参平(和名:金ヶ江三兵衛)による泉山陶石の発見と磁器焼成の成功が、

唐津焼に大きな転機を齎します。

伊万里焼の台頭は唐津焼の衰退を招き、江戸前期には三島唐津や二彩唐津等の特色が見られるものの、

古唐津の魅力には及ばず、以後は御用窯(御茶碗窯)のみが細々と残る状況となりました。

昭和初期には金原陶片(1897-1951)、水町和三郎(1890-1979)、古舘九一(1874-1949)達による研究が進み、

肥前一帯の古窯跡から数万点にも及ぶ陶片資料が発掘されました。

飾らぬ土味、郷愁を誘う豊かな色合いは朗らかさと健やかさに満ちており、

唐津焼はまさに土と炎が生み出す芸術の真髄です。