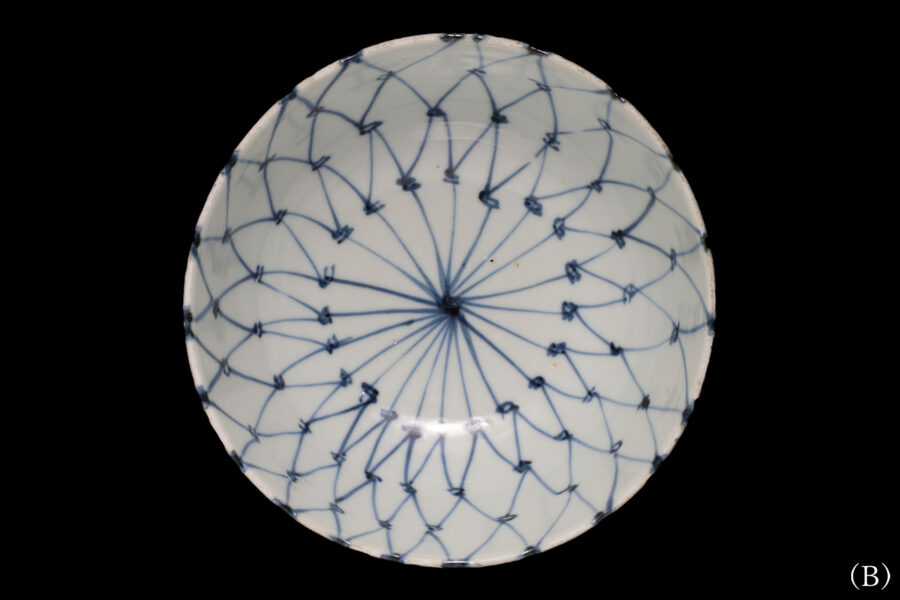

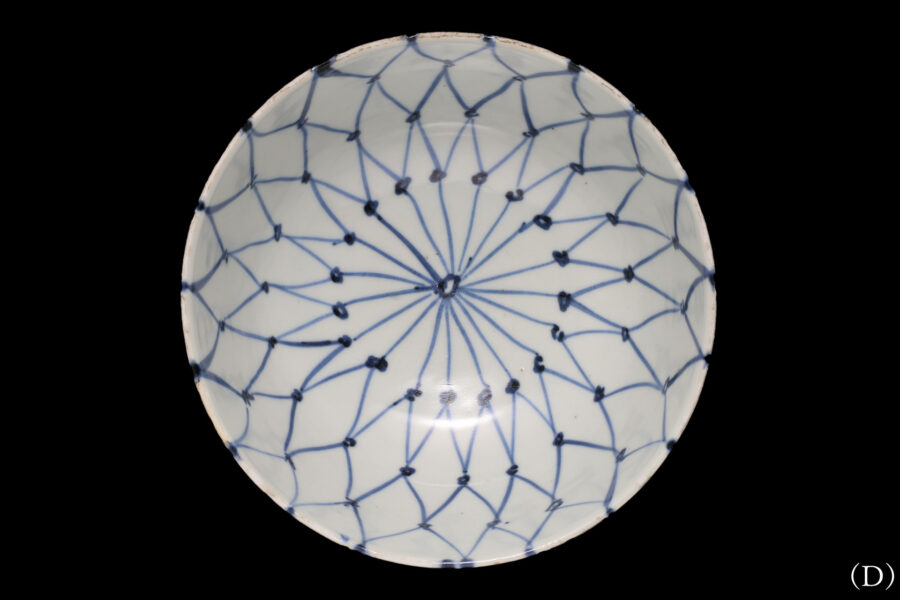

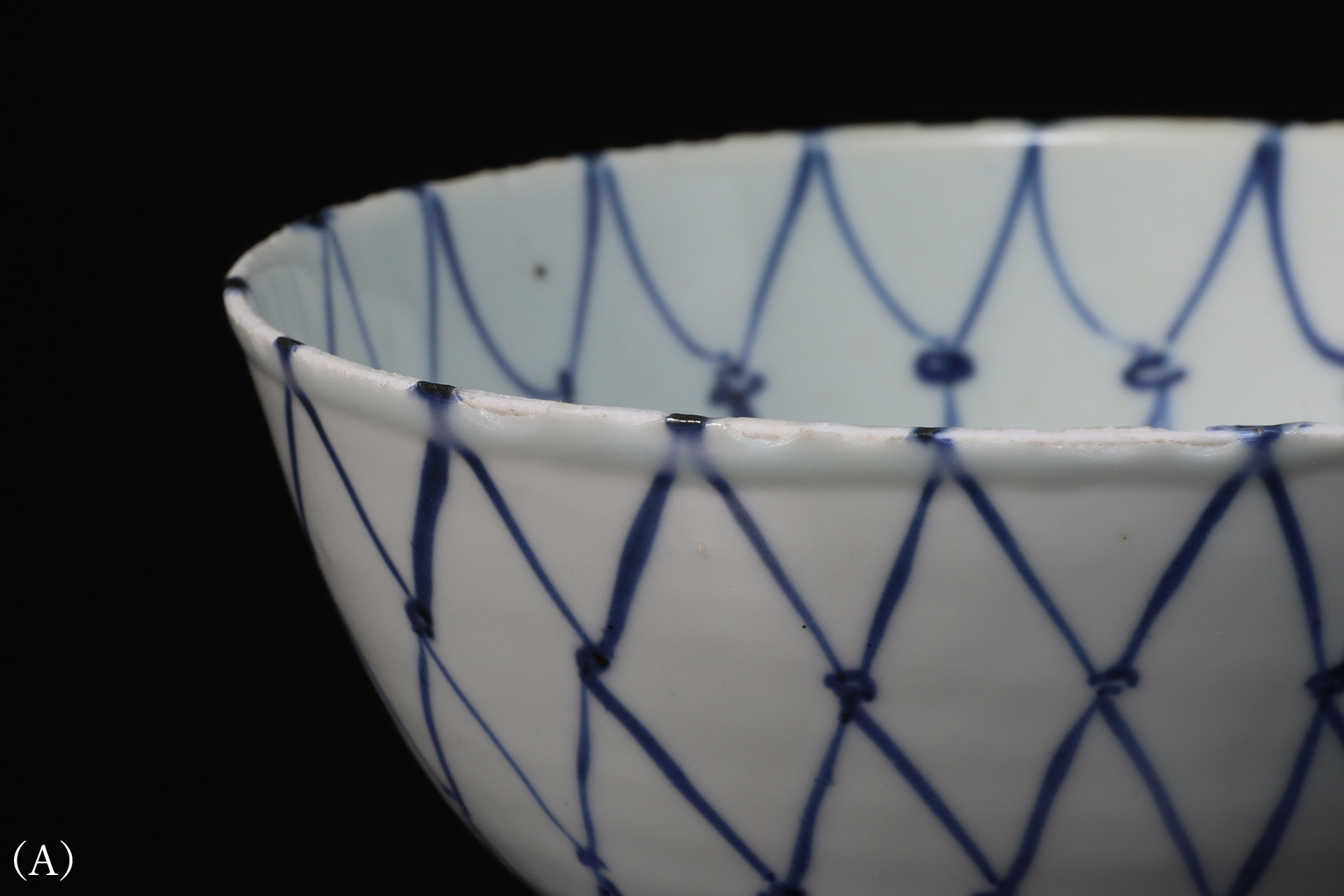

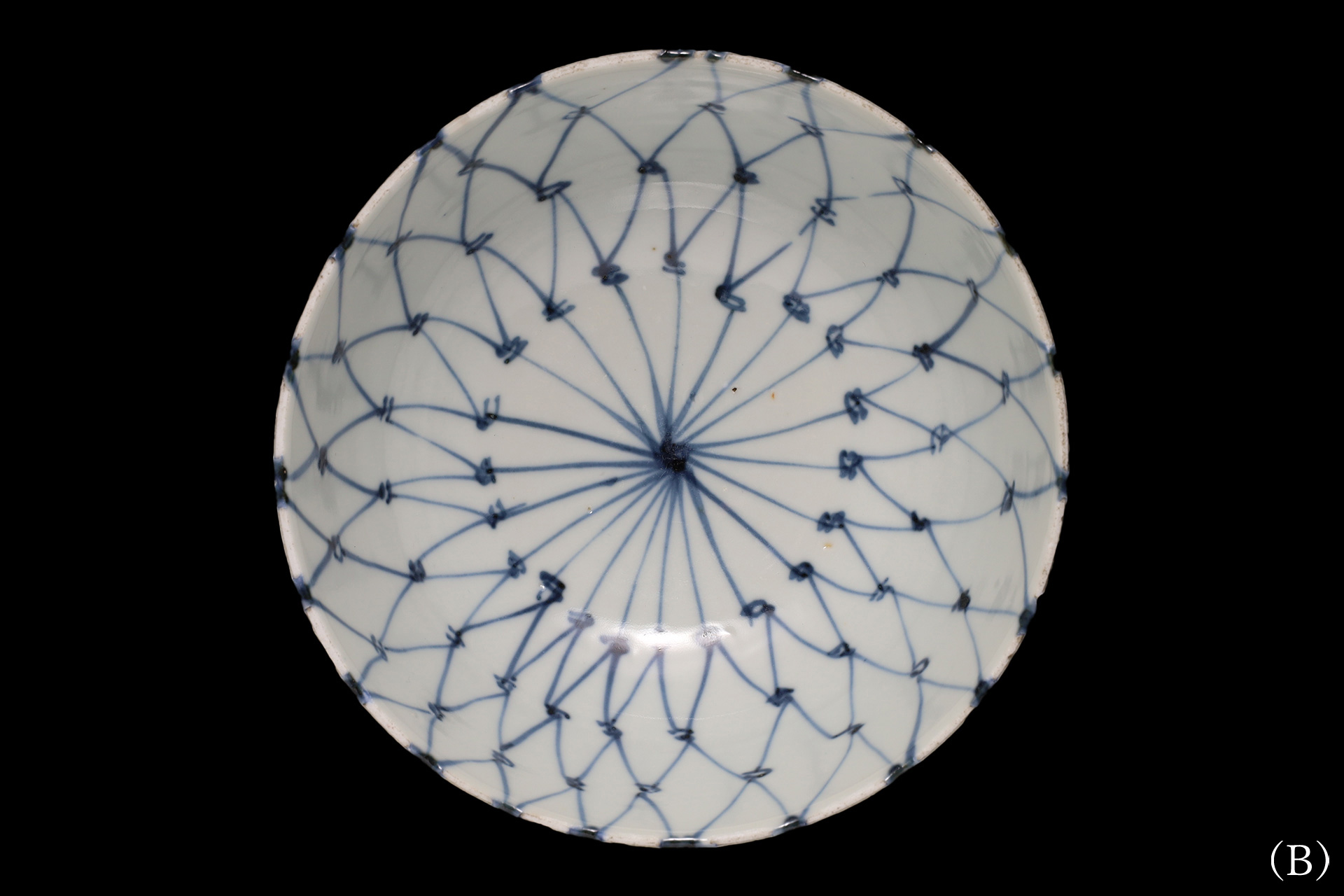

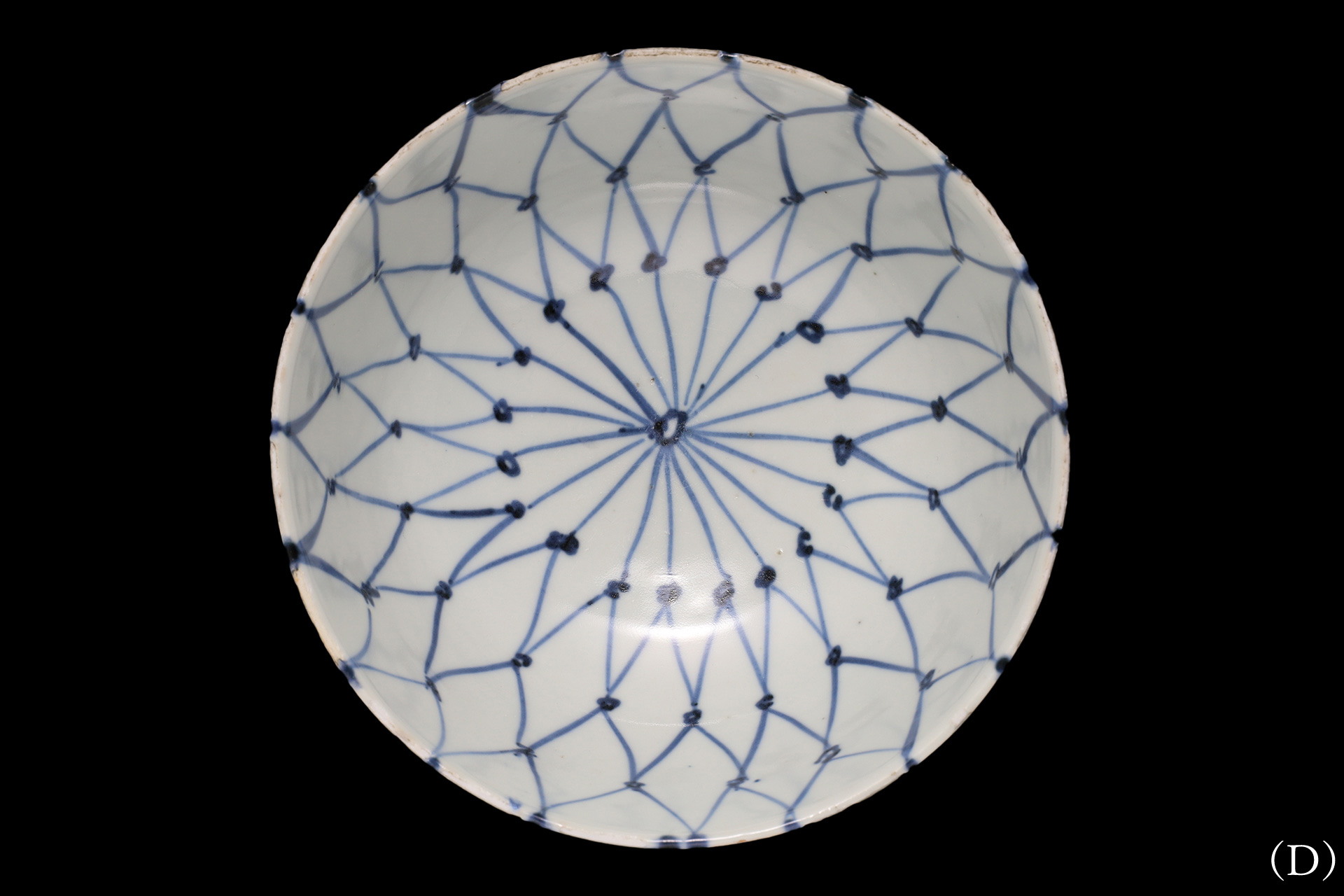

明時代末期に景徳鎮窯で焼成された古染付の中でも、希少な網手の向付五客揃いです。網文様は「願いを絡め取り、こぼす事なく成就させる」という吉祥の意を宿し、器の表裏を余す事なく、連綿と覆い尽くしています。その意匠の美しさと象徴性故に、各時代に写しが継承されてきました。本作は日本の茶人による特別注文品として誂えられたものであり、約四百年の歳月を経た今もなお、静かに人々の心を捉え続けています。

お問い合わせ

- 商品コード

- 250902-1

- 時代

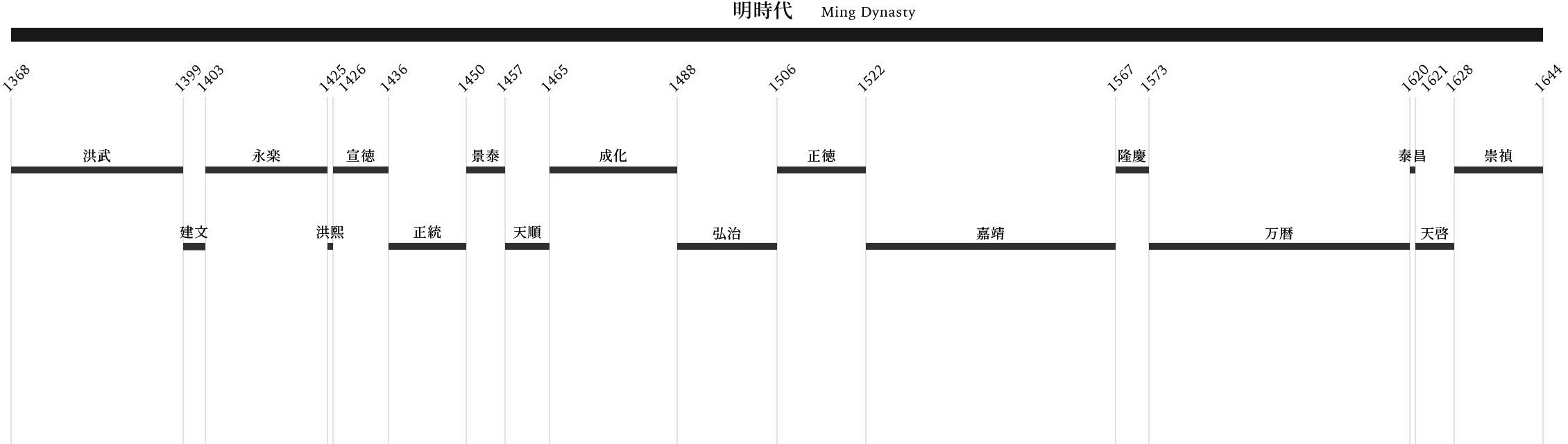

- 明時代

17世紀前半

- 重量

- 約 166g(1客あたり)

- 口径

- 約 12.1cm

- 高さ

- 約 6.2cm

- 底径

- 約 4.8cm

- 次第

- 桐箱

- 状態

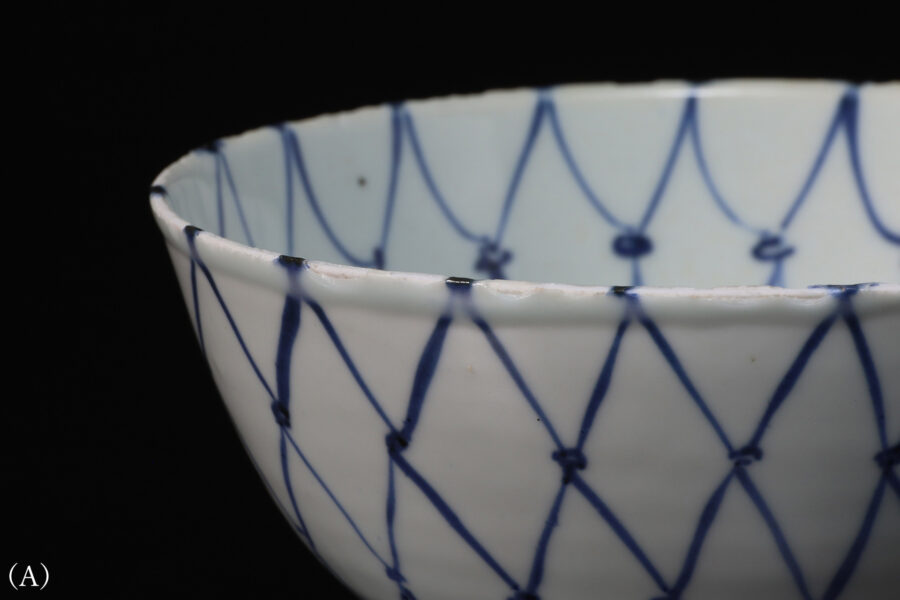

- ・3客(A-C):完品(口縁に虫喰があります)

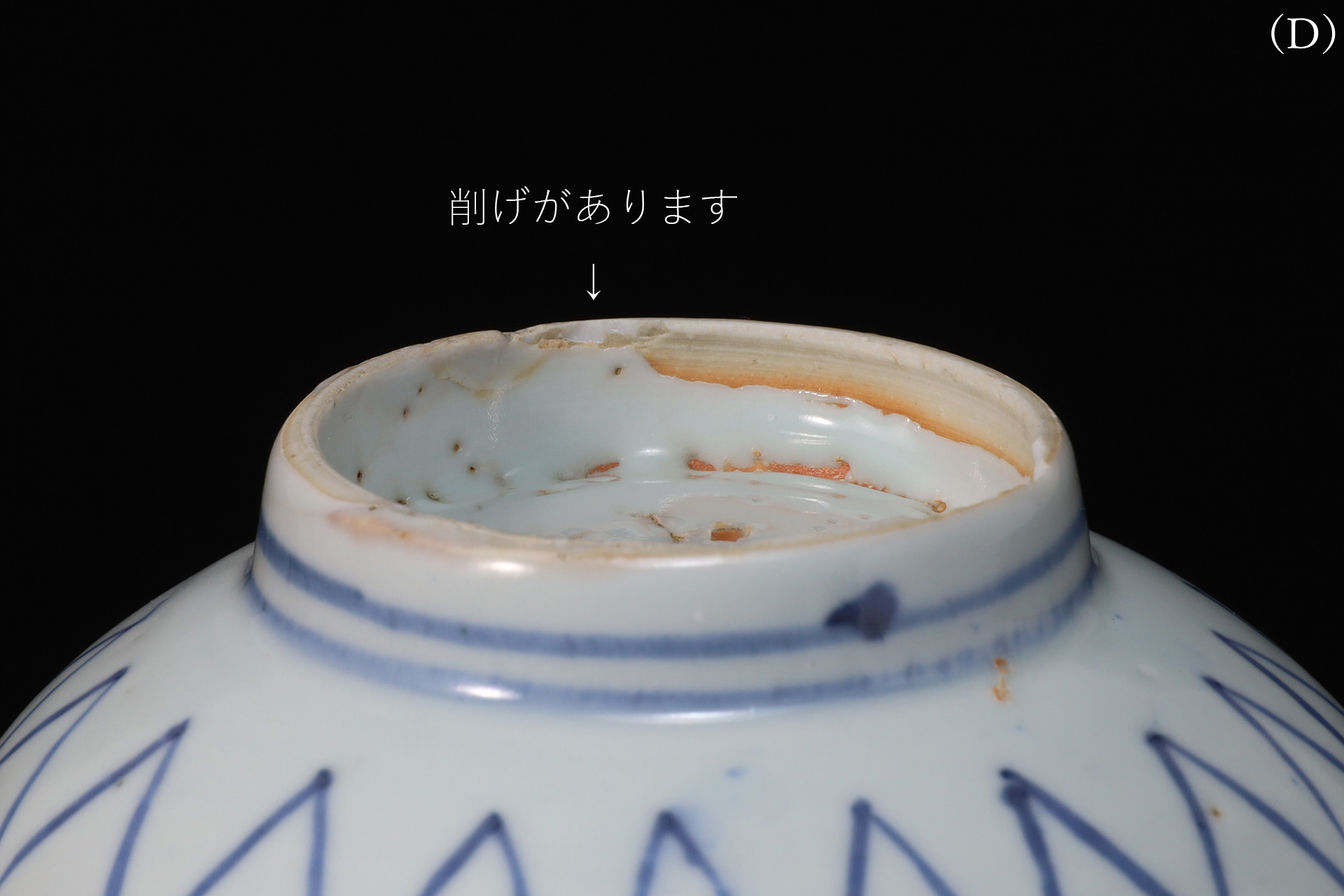

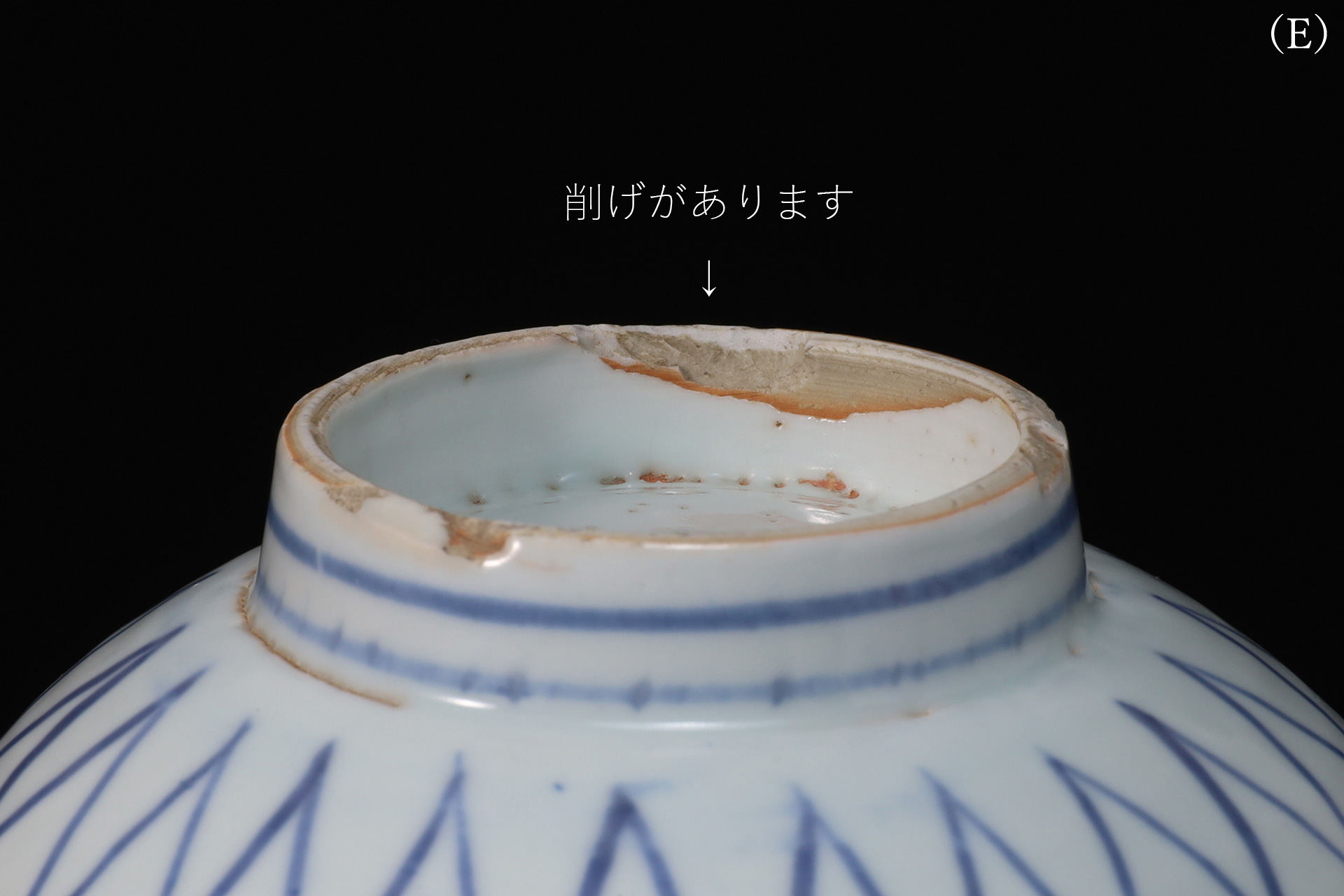

・1客(D):高台に削げが3箇所あります

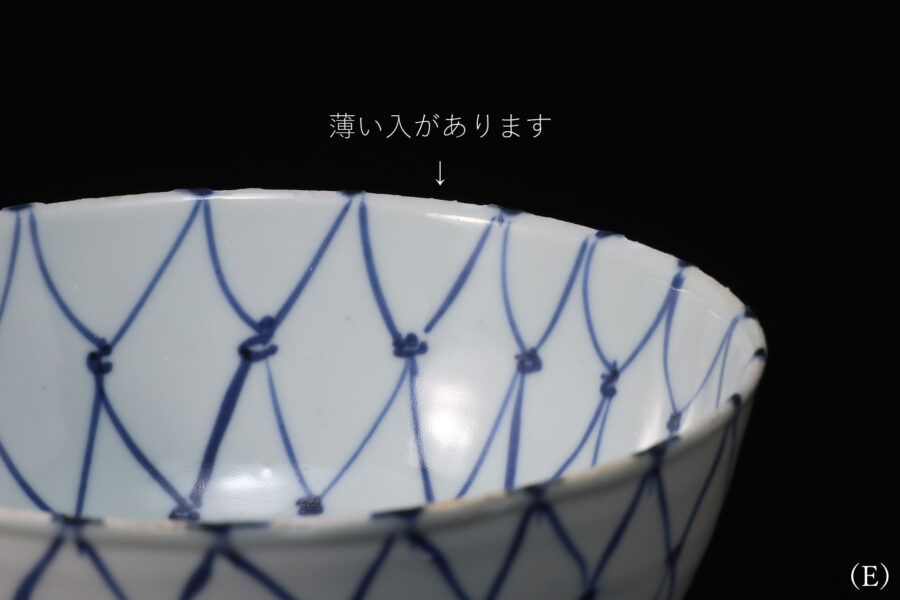

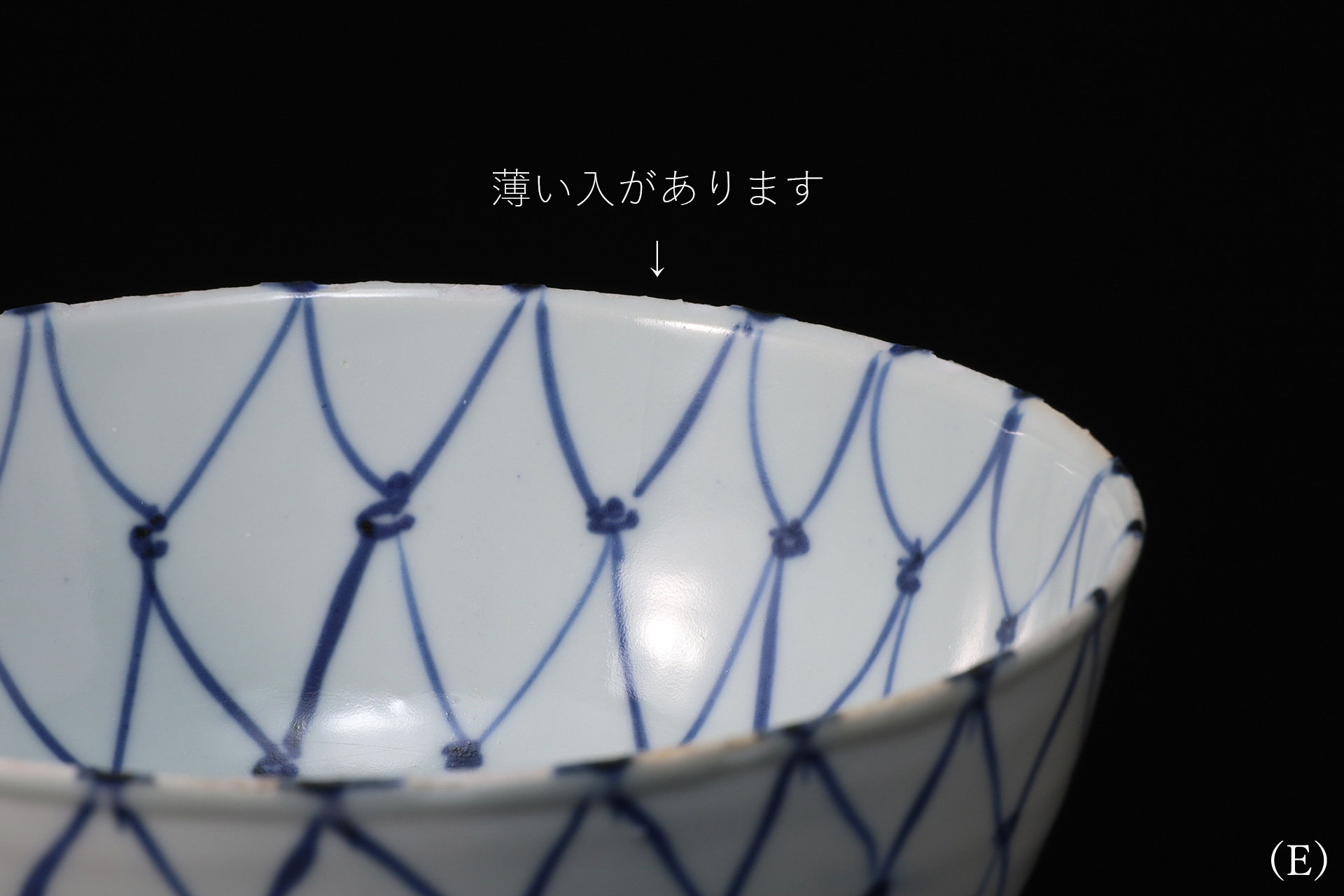

・1客(E):口縁に薄い入が1本と、高台に削げが2箇所あります

美しい地肌、理想的な染付、秀抜な焼き上がりと優品の条件を満たしています。口縁に微細な入が1本ありますが、肉眼で殆ど識別できない程度です。高台に見られる僅かな削げは特に気になる範囲ではなく、支障ありません。

古染付

古染付とは明時代末期の天啓年間(1621-27)を中心に景徳鎮民窯で焼成された染付磁器です。

「新渡り」と呼ばれる清時代の染付に対し、古式に属する「古渡り」の染付との意味合いで、

独特の様式を持つ一群が「古染付」と独立した呼称で親しまれており、

遺例も日本に多く伝来しています。

この時代は万暦帝の崩御により景徳鎮官窯が閉鎖され、

民窯が生産と流通の主導権を握っていました。

官窯に従事していた陶工達も生計を立てる為に民窯へ移り、

官窯の品格を感じさせる優品も残しました。

その多くは古染付と祥瑞に属しています。

日本の茶人による注文品としての茶陶と、日常使いの器物とに大別されており、

茶陶としての古染付は日本人に親しまれた厚手の陶胎に倣い、

全体に肉取りが厚く、力強い造形が特徴です。

明時代末期は日本の茶人が新奇な茶道具を求めて注文焼成を盛んに行った時期でもあり、

それぞれの美意識に応じた茶道具が発注されました。

古染付の多くには素地と釉薬の収縮率の相違から釉薬が剥落し、胎土が露出する現象が見られます。

虫が喰ったように見える事から、これを「虫喰(むしくい)」と呼びます。

特に口縁や角部等、釉薬が薄く掛かった部分に見られるのが特徴です。

通常の焼物においては欠点とされるこの現象も、

茶人はそこに自然の雅味を見出し、粗笨な趣を美的効果として評価しました。