算木に鳥文を題材とした初期伊万里の優品です。窯の辻窯で制作された作品と推測され、同様の構図で見込みに白抜きの鷺文が配された作品も確認されています。

お問い合わせ

- 商品コード

- 250712-2

- 時代

- 江戸時代

17世紀前半

- 重量

- 184g

- 口径

- 14.7cm

- 高さ

- 4.0cm

- 底径

- 5.4cm

- 次第

- 桐箱

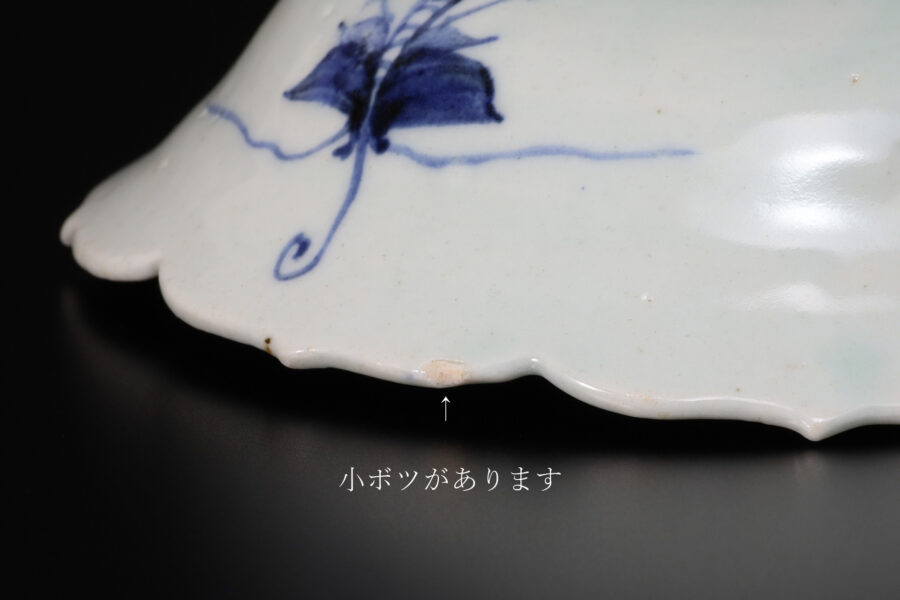

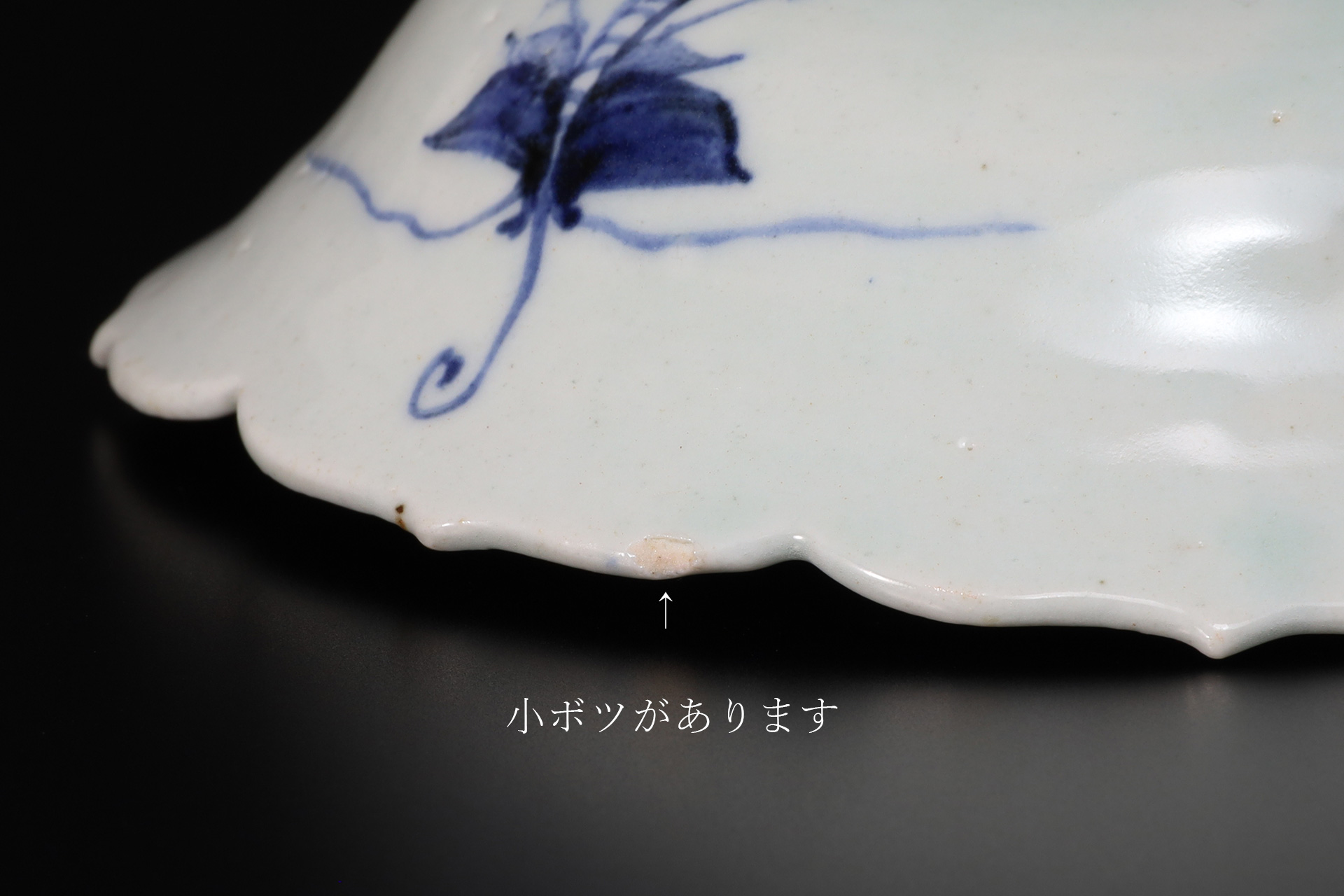

- 状態

- 口縁と底に小ボツが1箇所あります

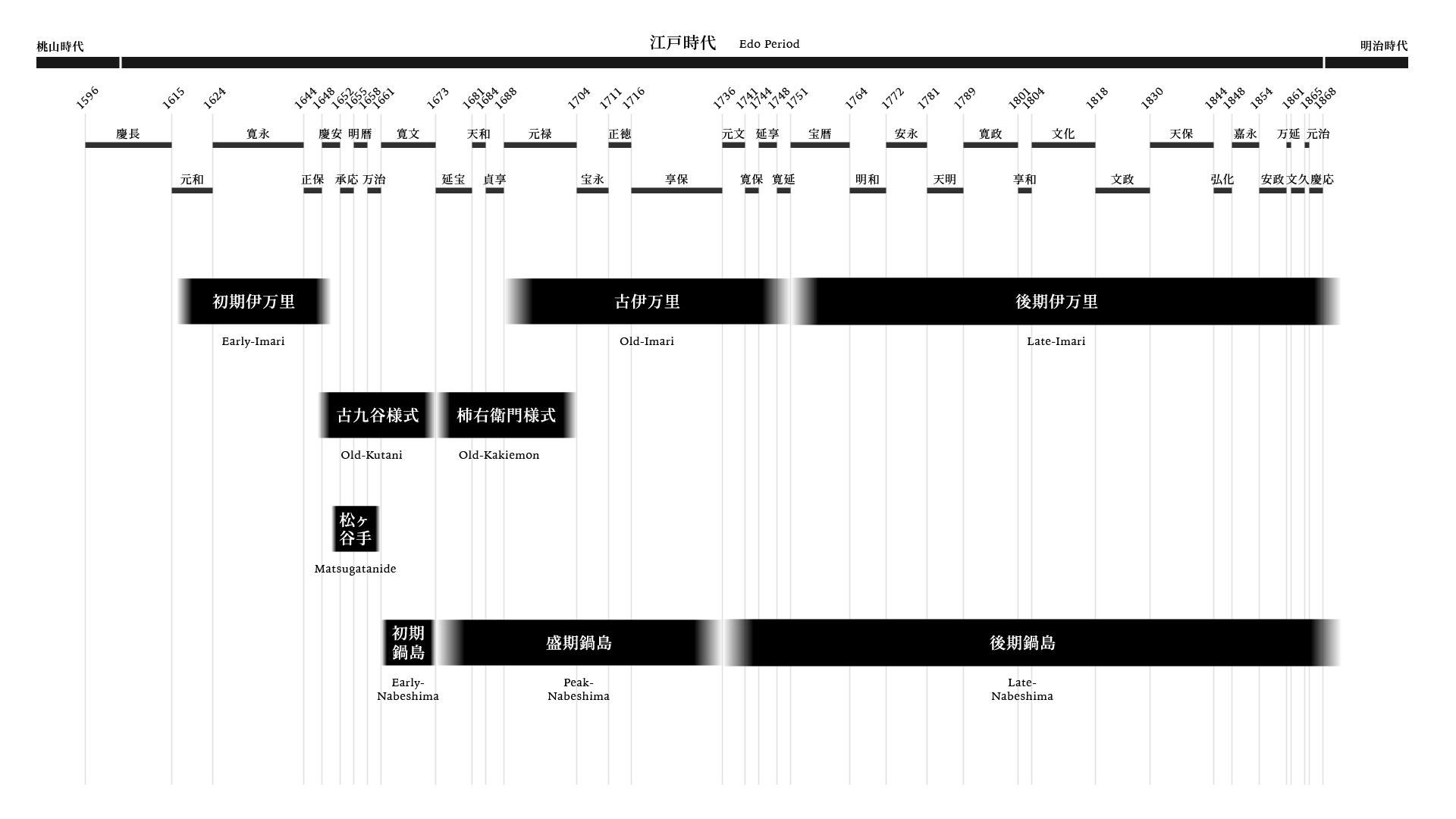

初期伊万里

初期伊万里とは1616(元和2)年に生まれたと伝えられる日本最初の磁器です。

17世紀中期頃までは「生掛け」といって、成形した後の素焼き(約900℃)を省き、

高火度で本焼き(約1,300℃)していました。

17世紀後半に素焼きの工程が取り入れられるようになると、

焼成中に歪んだり、割れたりする事も少なくなりました。

陶磁器を焼成する際に素地を保護する為に用いられる匣鉢(ボシ)が未だ使用されていない為、

窯内において灰や鉄分等の降り物が付着した作品も見られます。

窯床と器物の熔着を防ぐ方法として粗砂が撒かれましたので、

畳付に粗砂が付着した作品も多いです。

こういった磁器制作は朝鮮からの渡来陶工によって支えられたのですが、

文様構成は中国・明時代末期の景徳鎮磁器を模倣しており、

日本独自のスタイルを求めて試行錯誤を繰り返していた時期でもありました。

初期伊万里の銘款種類は極めて少なく、

文字の書き方やその意味さえも知らない陶工達が無造作に中国磁器を模倣して描いた為、

解読できない文字や誤字脱字も見られます。

又、陶工により描かれた素朴で味わい深い絵付けも初期伊万里の特徴の一つです。

技術的には未完成ですが、完成期には見られない初々しさや大胆さがあります。

「未完成の中に見出される美」こそが初期伊万里の最大の魅力であり、

温かみある独特の柔和な釉調は李朝磁器に通ずるものがあります。