一般的には唾壺(唾や痰を受ける器)として知られる本作ですが、日本においては室内装飾として受容されてきた歴史があり、一部では西瓜の種を収める「瓜壺」として伝えられる例も見られます。濁手素地は乳白色の温かみある美しさを湛える一方で、製造過程における歩留まり(全体の生産数に対し、基準を満たす完成品の割合)が極めて低く、特に本作のような複雑かつ特殊な器形には高度な技術が要求されました。その為、当時においても入手困難な高級品であった事が窺えます。

お問い合わせ

- 商品コード

- 250629-2

- 時代

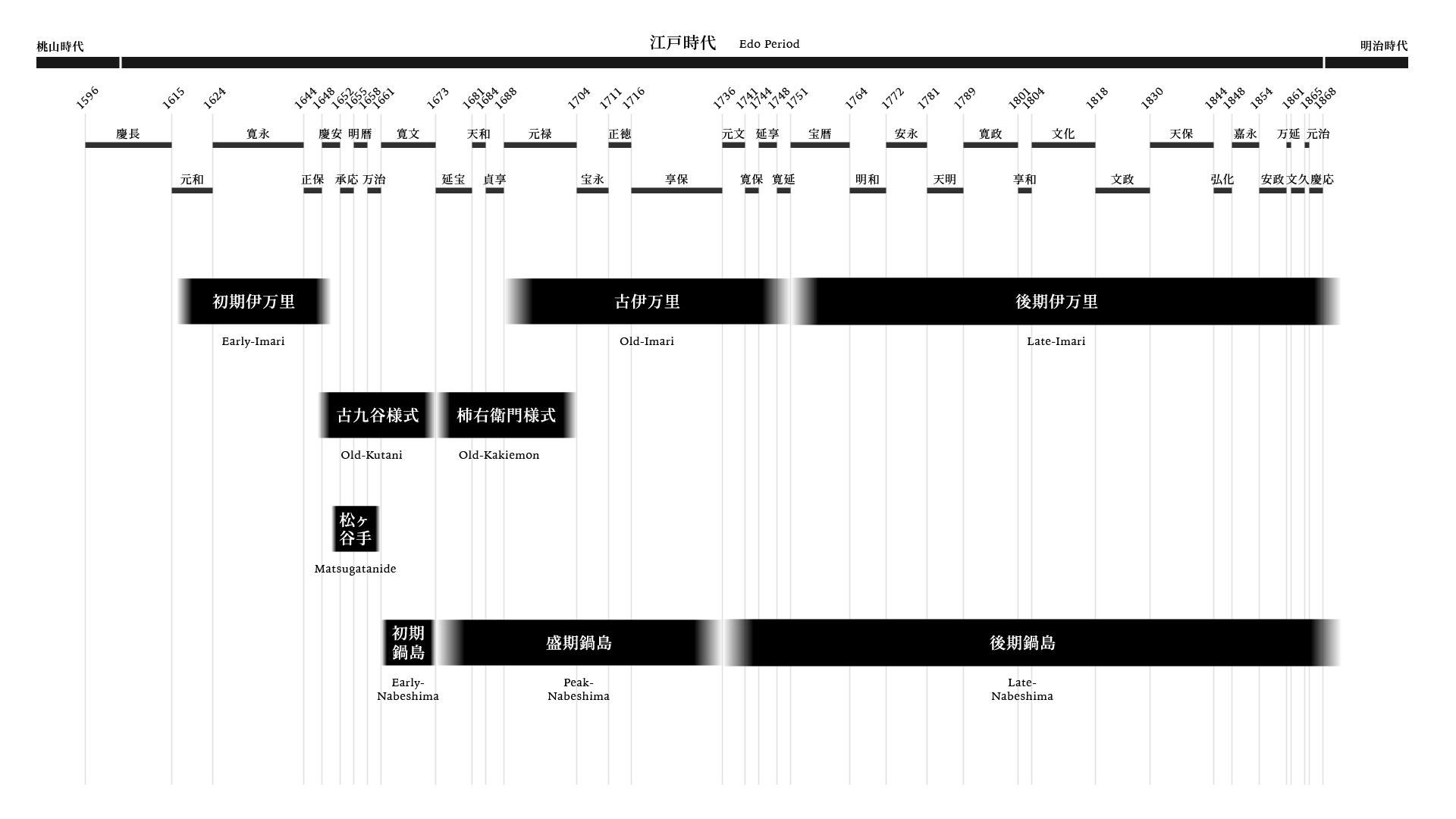

- 江戸時代

17世紀後半

- 重量

- 205g

- 横幅

- 10.8cm

- 高さ

- 6.8cm

- 底径

- 4.7cm

- 次第

- 桐箱

- 状態

- 完品

造形の緊張感、釉色の美麗さ、保存状態の良さが揃い、優品としての要件を見事に具現しています。

柿右衛門様式

柿右衛門様式とは延宝年間(1673-81)頃を中心に焼成された伊万里焼の様式です。

柿右衛門家のみで造られた独占的な作品郡ではなく、

V.O.C(オランダ東インド会社)からの大量注文を受けて、

肥前有田の窯々で輸出用に完成された作品群として「様式」の語が付され、

広義の柿右衛門として認識されています。

絵師の手による余白を活かした繊細な絵付け、精緻を極めた作行は優雅で気品高い美を湛え、

欧州の王侯貴族を魅了する高級磁器として、V.O.Cの積荷の中でも特に根強い人気を博しました。

中でも「濁手(にごしで)」と呼ばれる乳白色の柔和な素地は、色絵の鮮麗さを際立たせ、

後のマイセンやシャンティイにおける欧州磁器の焼成に大きな影響を与えました。

銘款には、渦を巻くように意匠化された「福」字が特徴的な「渦福」が多く見られ、

他にも「金」や「古人(いにしえびと)」等、上手の優品に用いられるものも存在します。

江戸時代に輸出された古伊万里も豪華絢爛な美を示しましたが、

特に人々の関心を集めたのは、やはり柿右衛門様式の作品でした。

戦後には、欧州に渡った作品群が次々と買い戻され、大量に里帰りを果たしましたが、

その輸出総数は国内の伝世品を大きく凌駕しており、

柿右衛門様式が輸出を目的として開発された事を物語っています。

尚、古伊万里と柿右衛門様式の判別が難しい作品は「柿右衛門手」と呼ばれ、

近年では、時代や作風が下がる作品にも「柿右衛門」の語が広く用いられる傾向があります。

https://tenpyodo.com/dictionary/kakiemon/

濁手

柿右衛門様式の最盛期を象徴する技法として知られる「濁手(にごしで)」は、

佐賀地方の方言で「米の研ぎ汁」を意味する「濁」に由来し、

その名の通り、温かみのある乳白色の素地を特徴とします。

海外では「Milky-White」と称され、

色絵の鮮麗さを際立たせる理想的な白磁として高く評価されました。

濁手は白磁や染付の素地のように青みを帯びず、

絵師の筆による余白を活かした文様が柔和な素地と調和する事で、

柿右衛門様式ならではの優雅な色彩美を生み出します。

この素地を得るには、陶石や釉薬の原料から鉄分を始めとする不純物を丹念に取り除き、

極めて薄く釉薬を施す必要があり、染付との併用は原則として行われません。

酒井田家に伝わる1690(元禄3)年の「土合帳」には、濁手素地の調合比として、

泉山、白川、岩谷川内の陶石を6:3:1の割合で用いた記録が残されています。

焼成時の収縮率の違いによる破損も多く、皿等の平物では約五割、

壺等の立体物では約二割しか成功しなかったとされ、

この歩留まりの悪さも濁手が途絶えた要因の一つと考えられています。

濁手は欧州への輸出を目的として開発された至高の技術であり、

柿右衛門様式における最高品質の白磁素地として確立されました。

延宝年間(1673-81)に最盛期を迎え、

南川原窯ノ辻窯で最上手の典型作が焼成された可能性が高いとされています。

1650年代には楠木谷窯にて色絵専用素地の試作が始まっていた事も窺えますが、

当初は成形の粗さや微量の鉄分が残る等、完成には至っていませんでした。

18世紀以降は磁器輸出の減少と共に、濁手も姿を消しましたが、

1953(昭和28)年に12代と13代酒井田柿右衛門氏によって濁手の復興が果たされました。

濁手の呼称はいつ頃から使用され始めたのかは判然としていませんが、

江戸時代の文献には見られない事からも、近代(昭和初期)以降の呼称と考えられています。