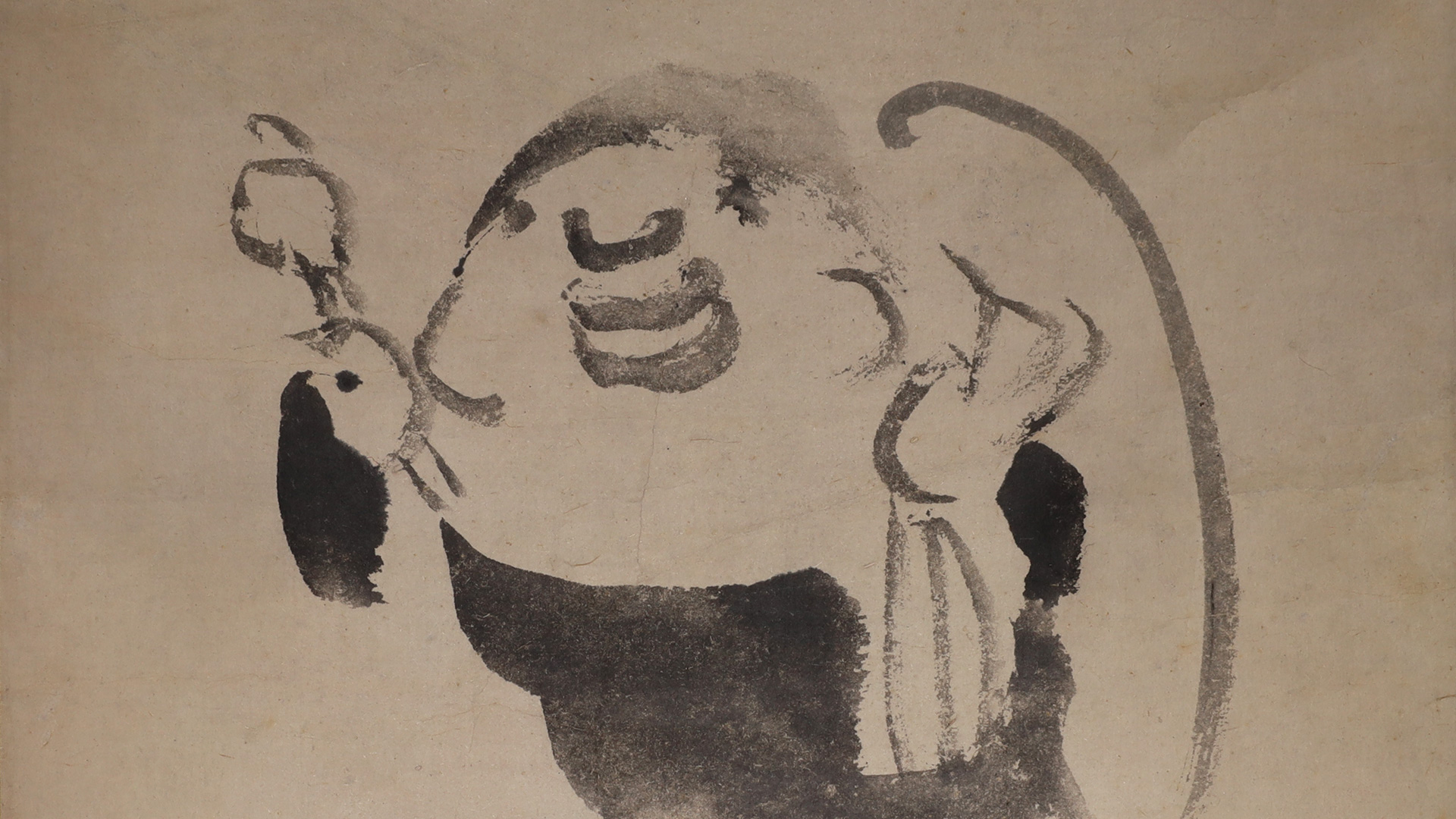

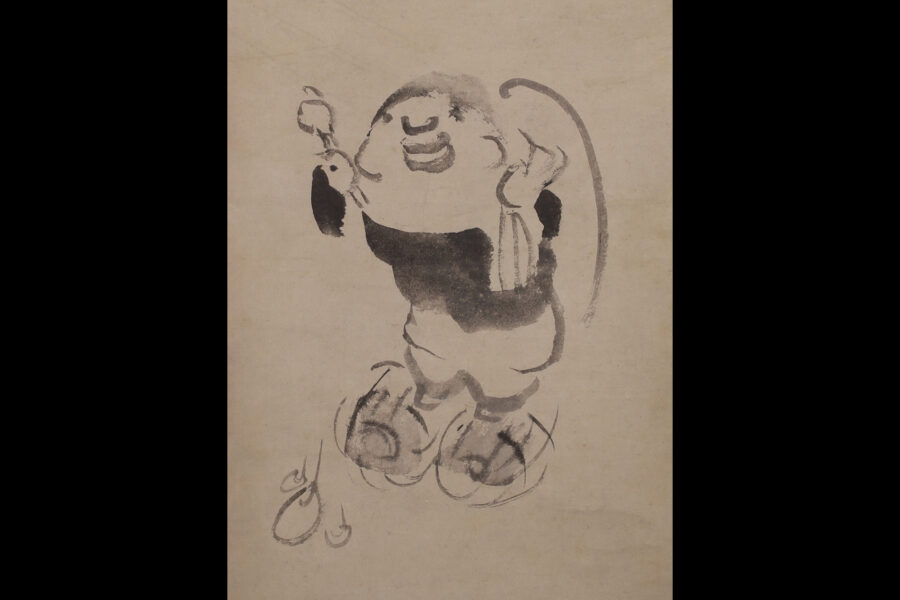

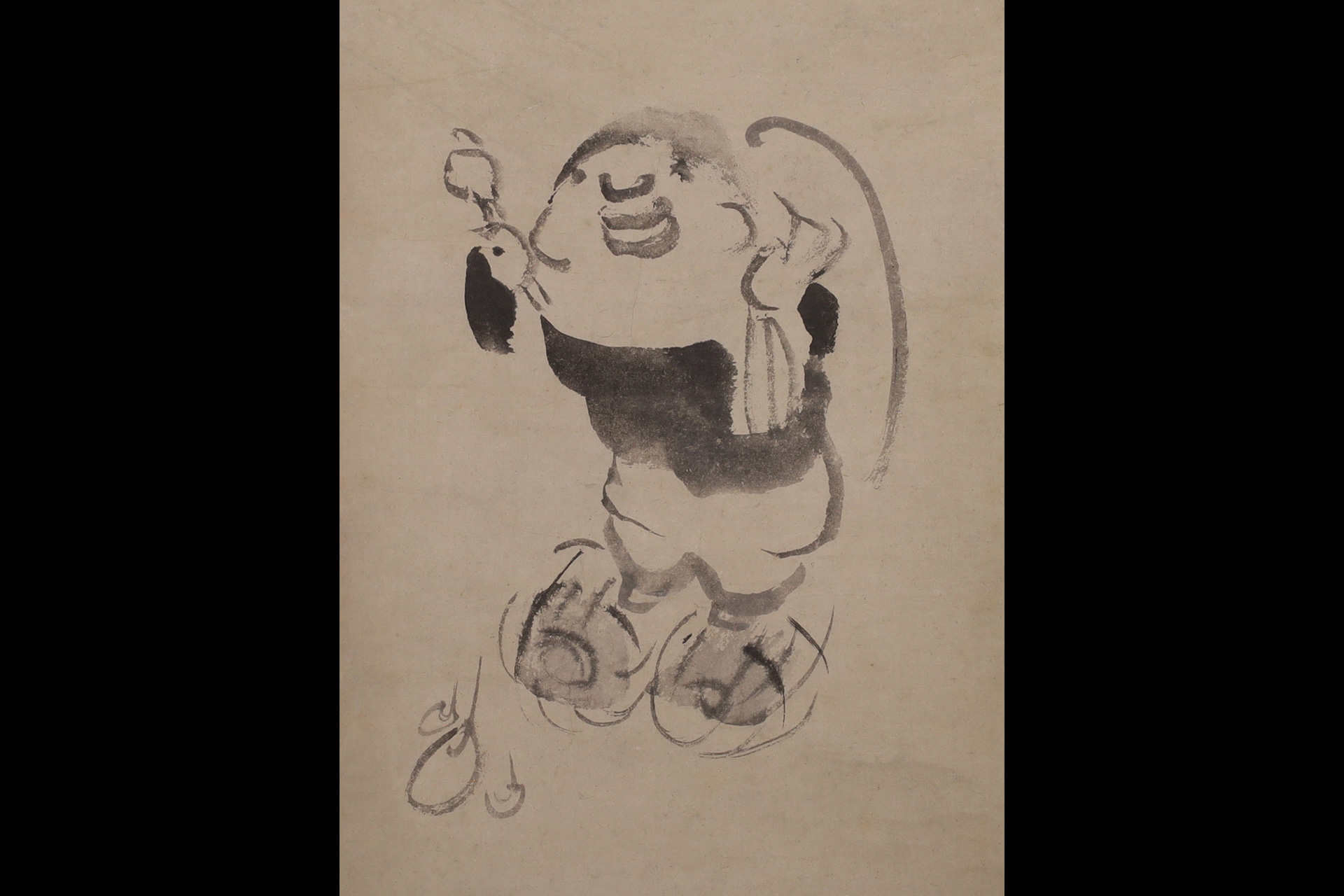

にこやかに笑う大黒天を題材とした縁起の良い作品です。米俵に乗って、福袋を背負い、打出の小槌を振り、五穀豊穣や商売繁盛のご利益を齎してくれます。

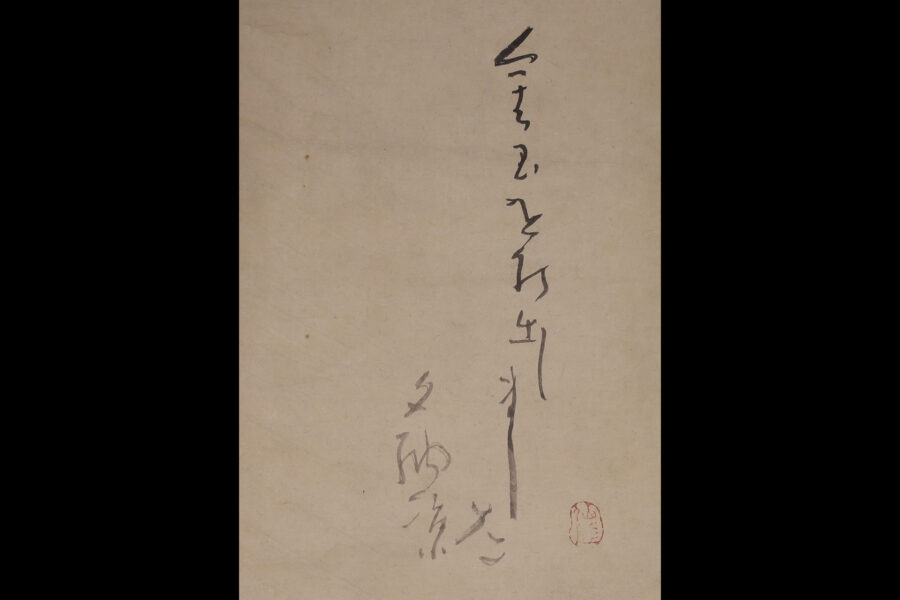

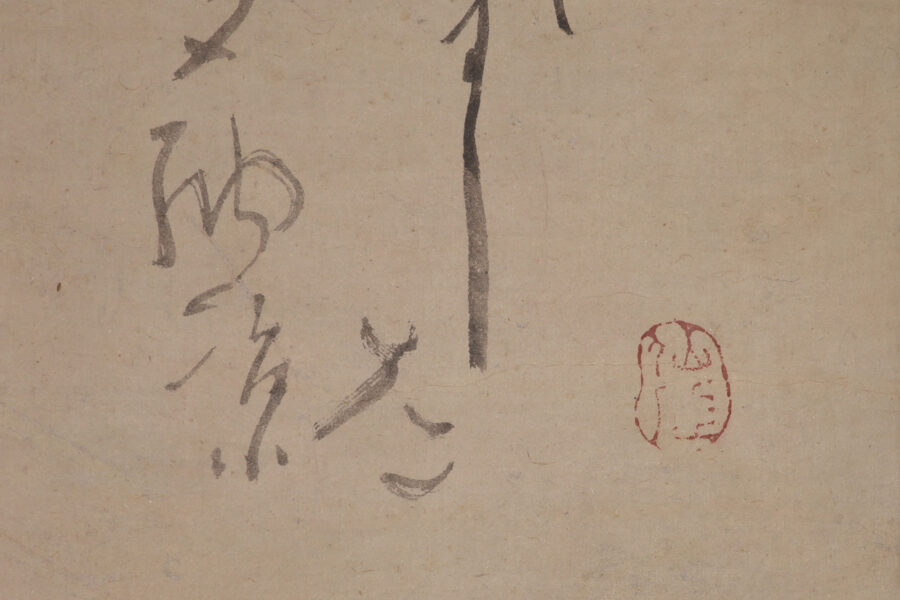

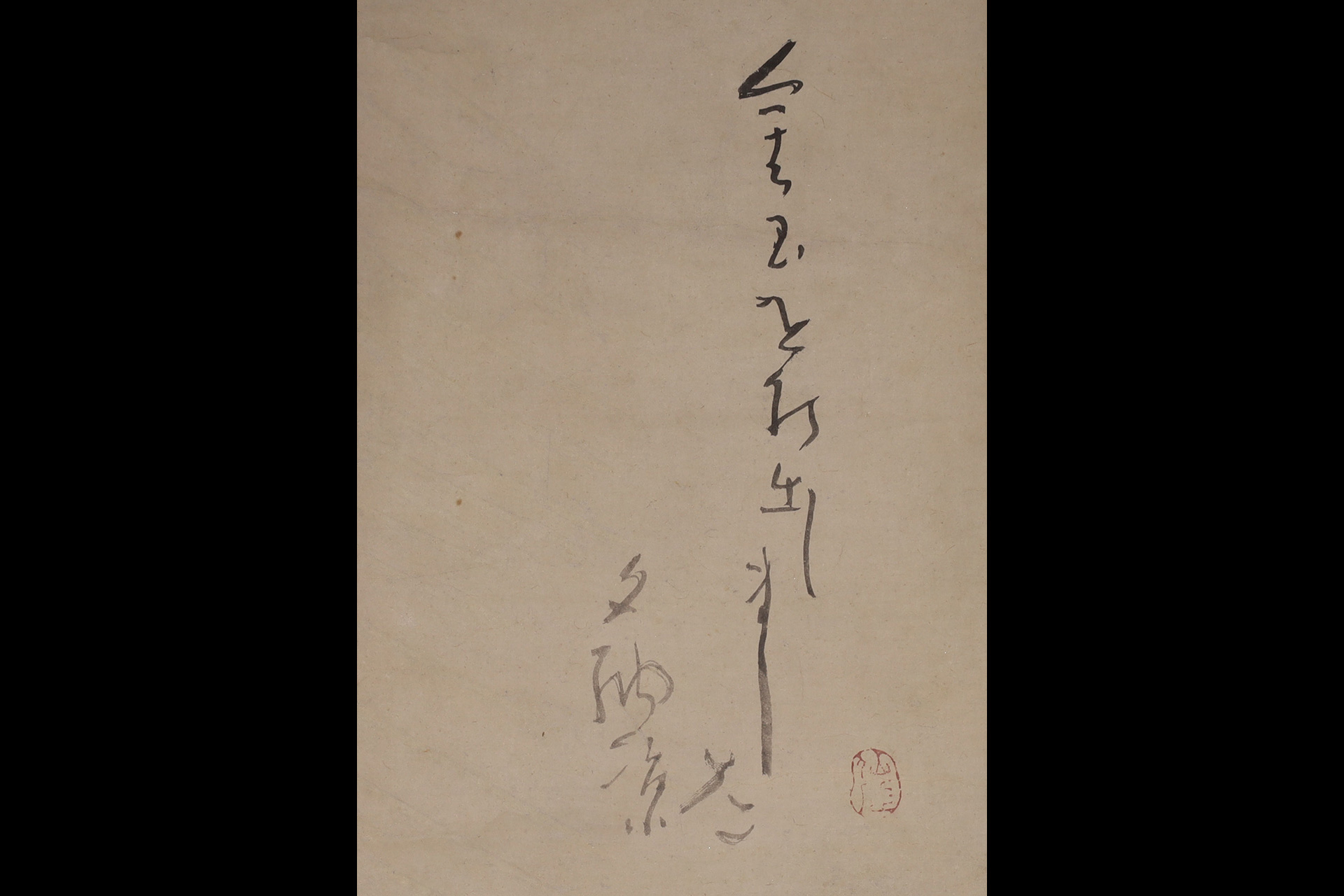

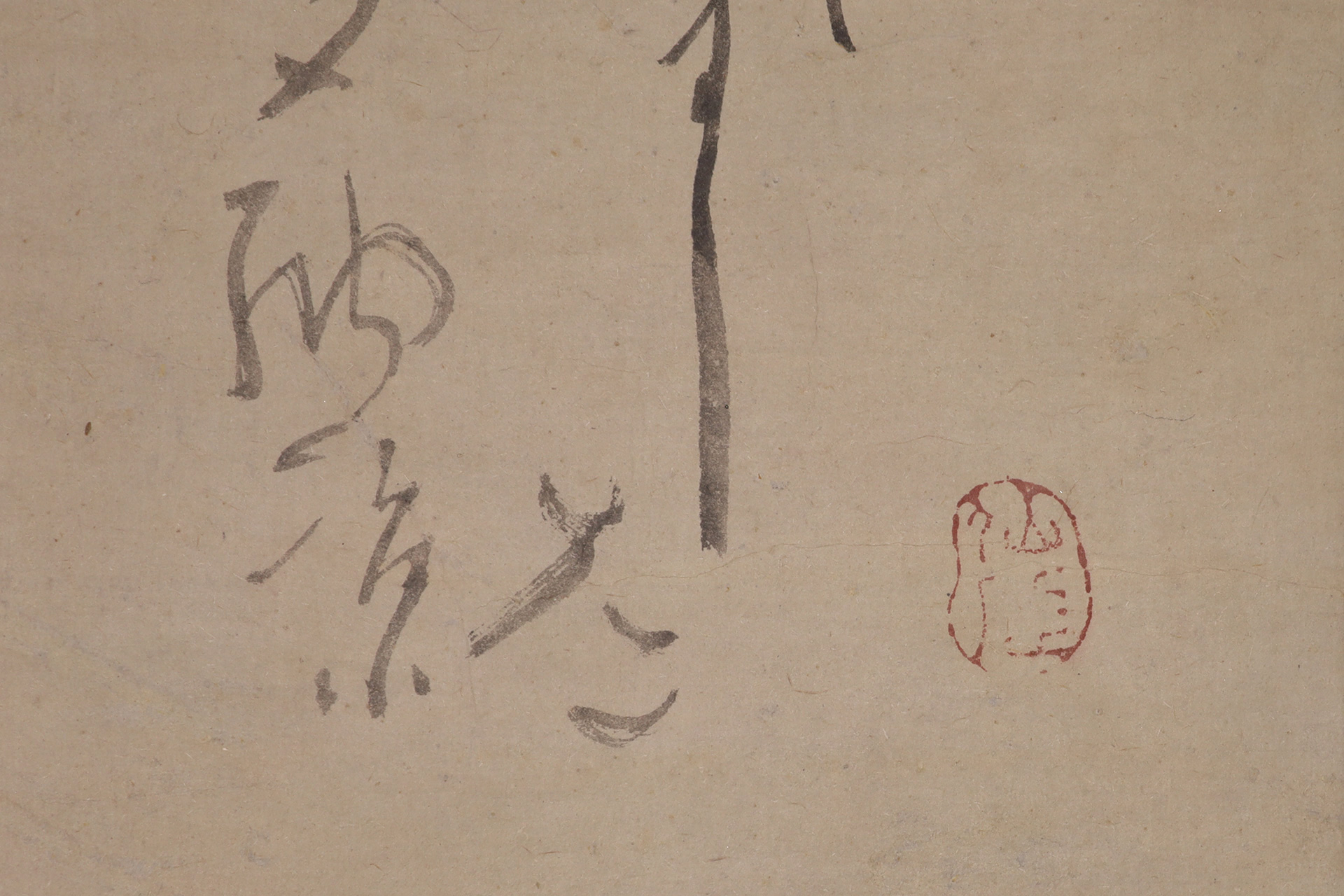

「金玉を 打ち出しました 夕納涼」

お問い合わせ

- 商品コード

- 250403-2

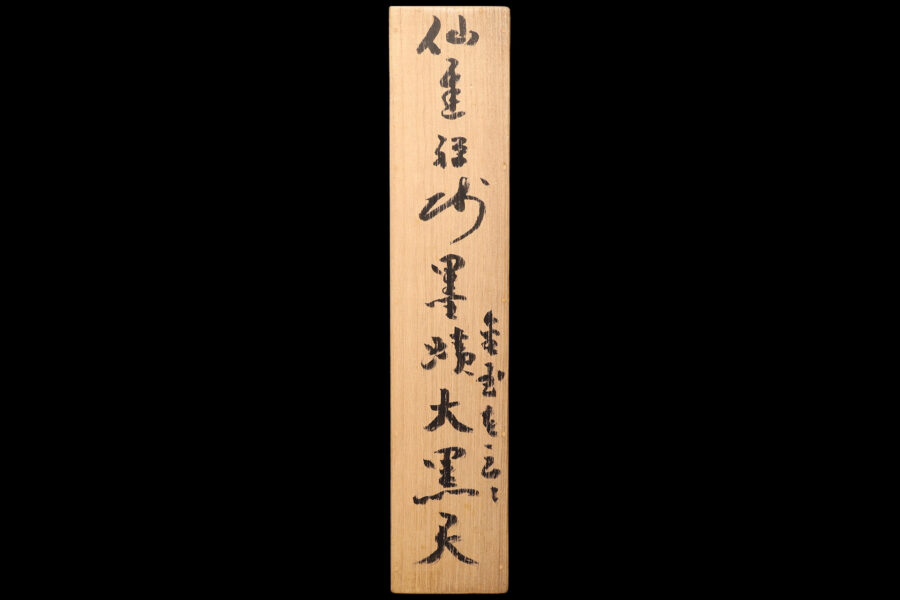

- 作者

- 仙厓義梵

1750(寛延3)年~1837(天保8)年

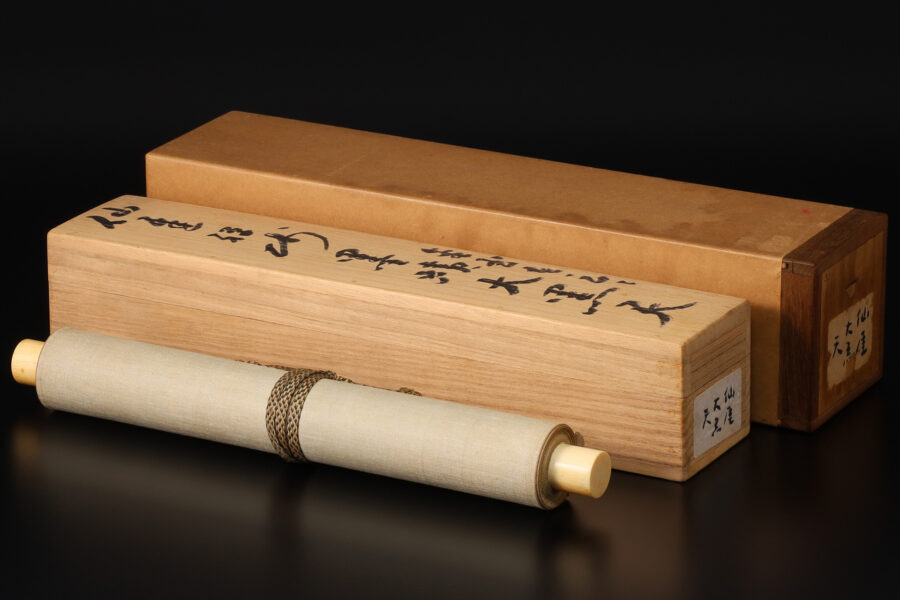

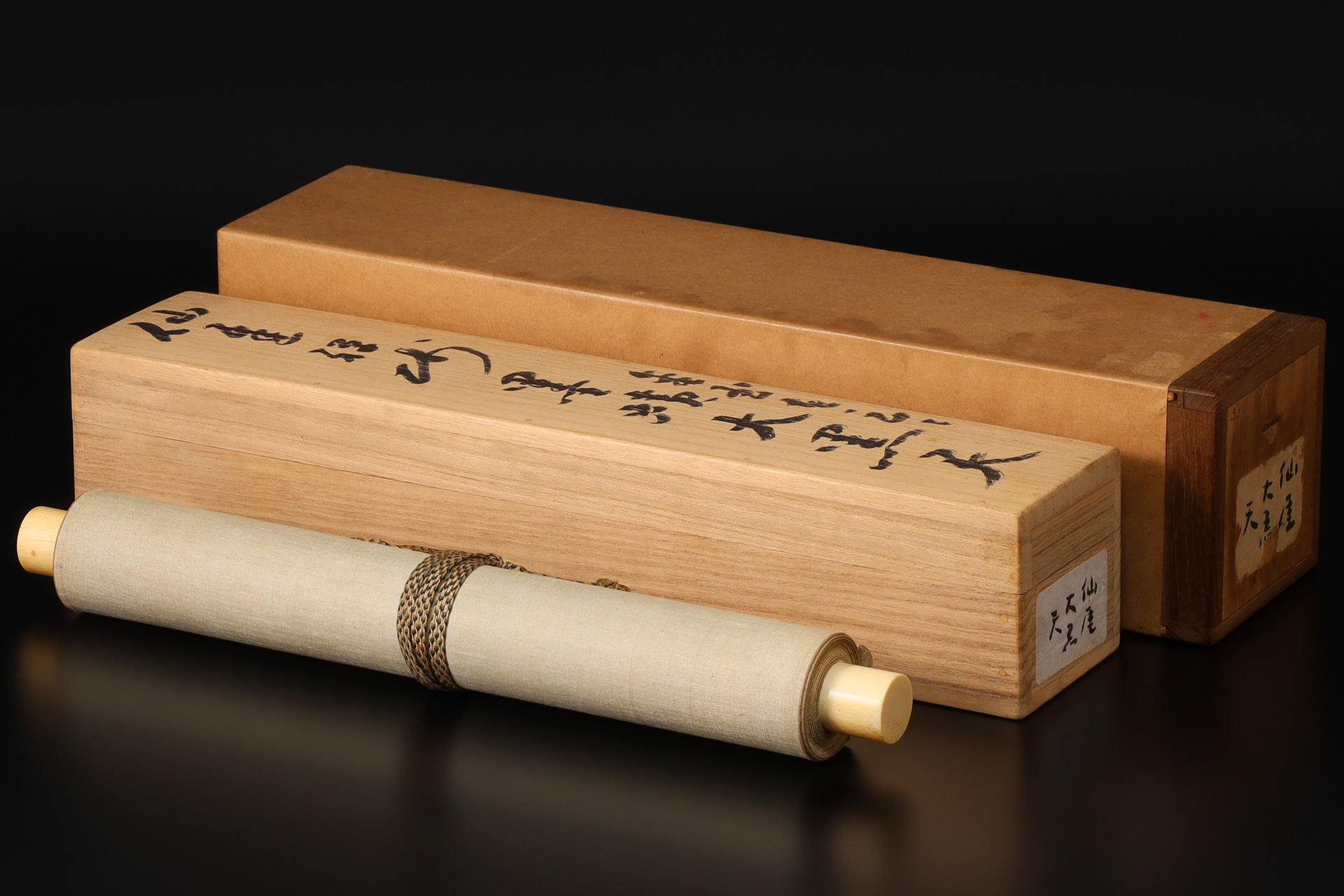

- 本紙サイズ

- (縦)89.2 ×(横)26.7cm

- 軸装サイズ

- (縦)166.8 ×(横)29.0cm

- 備考

- 紙本墨書

軸装

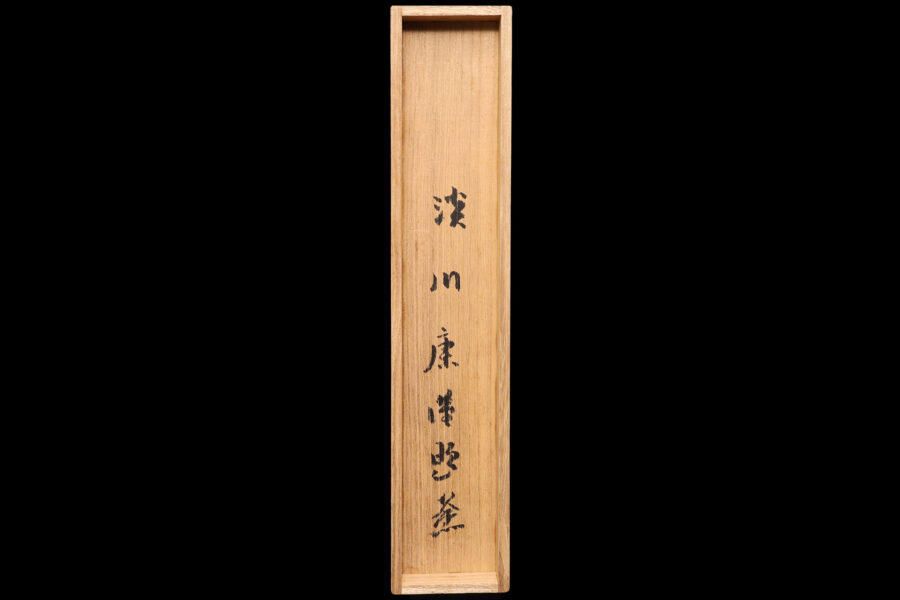

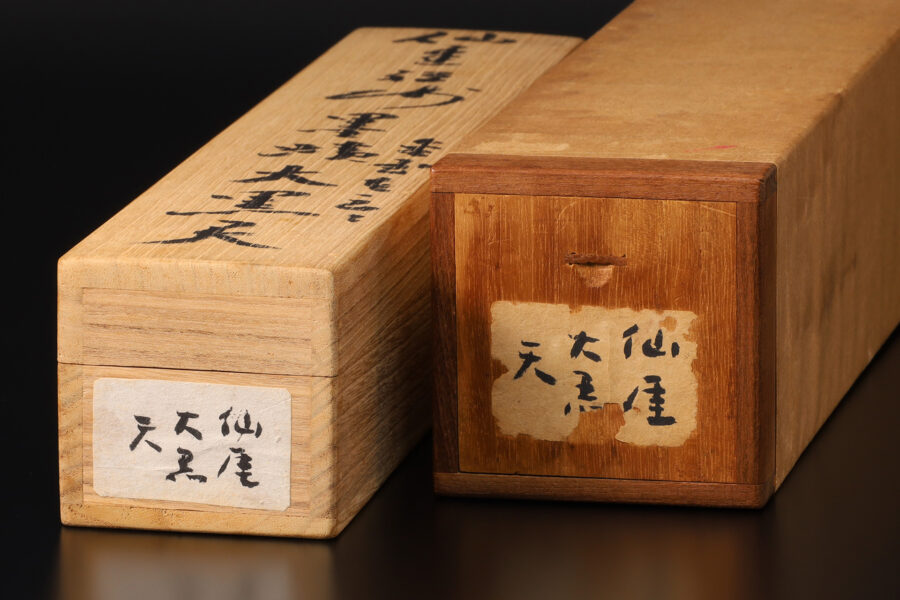

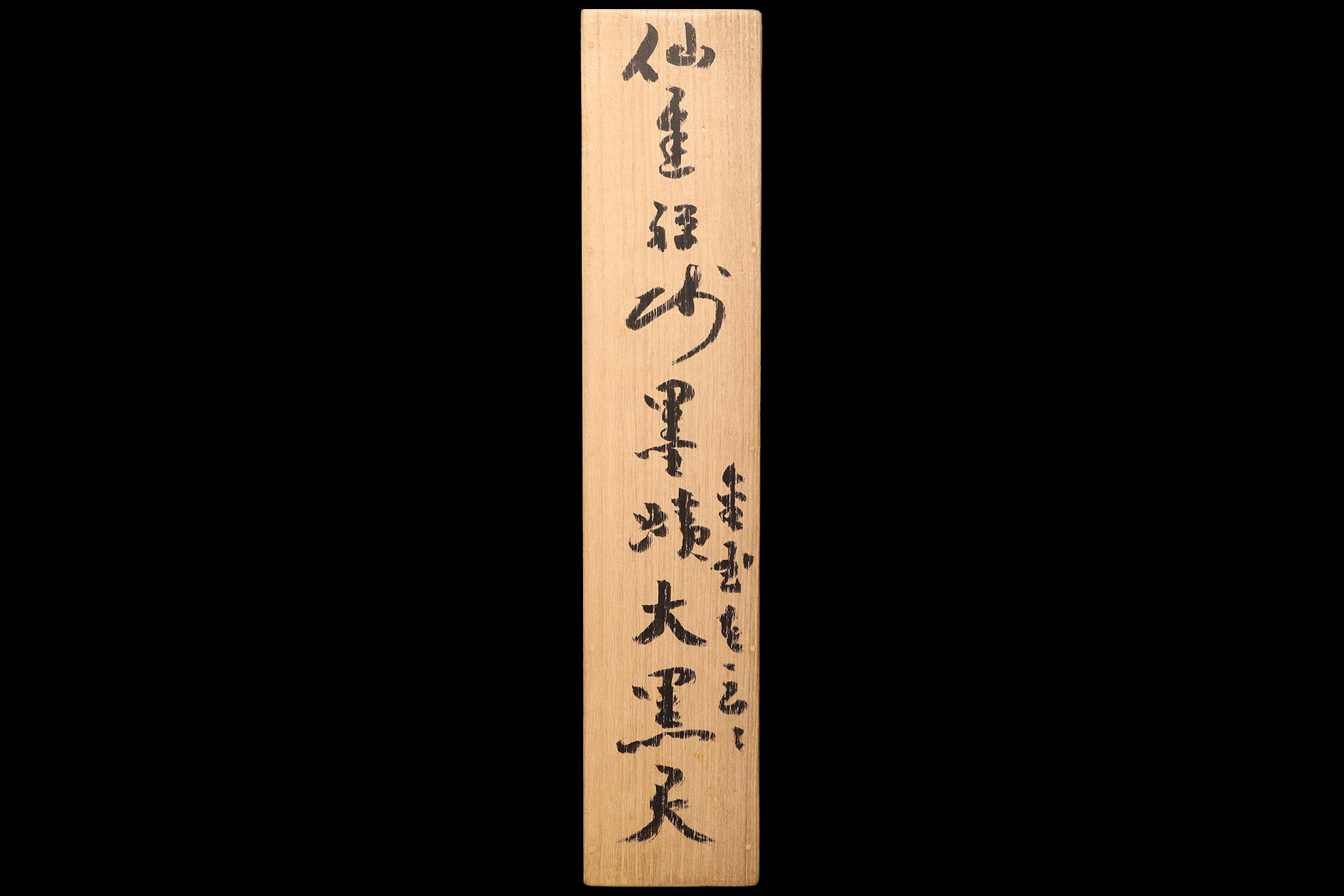

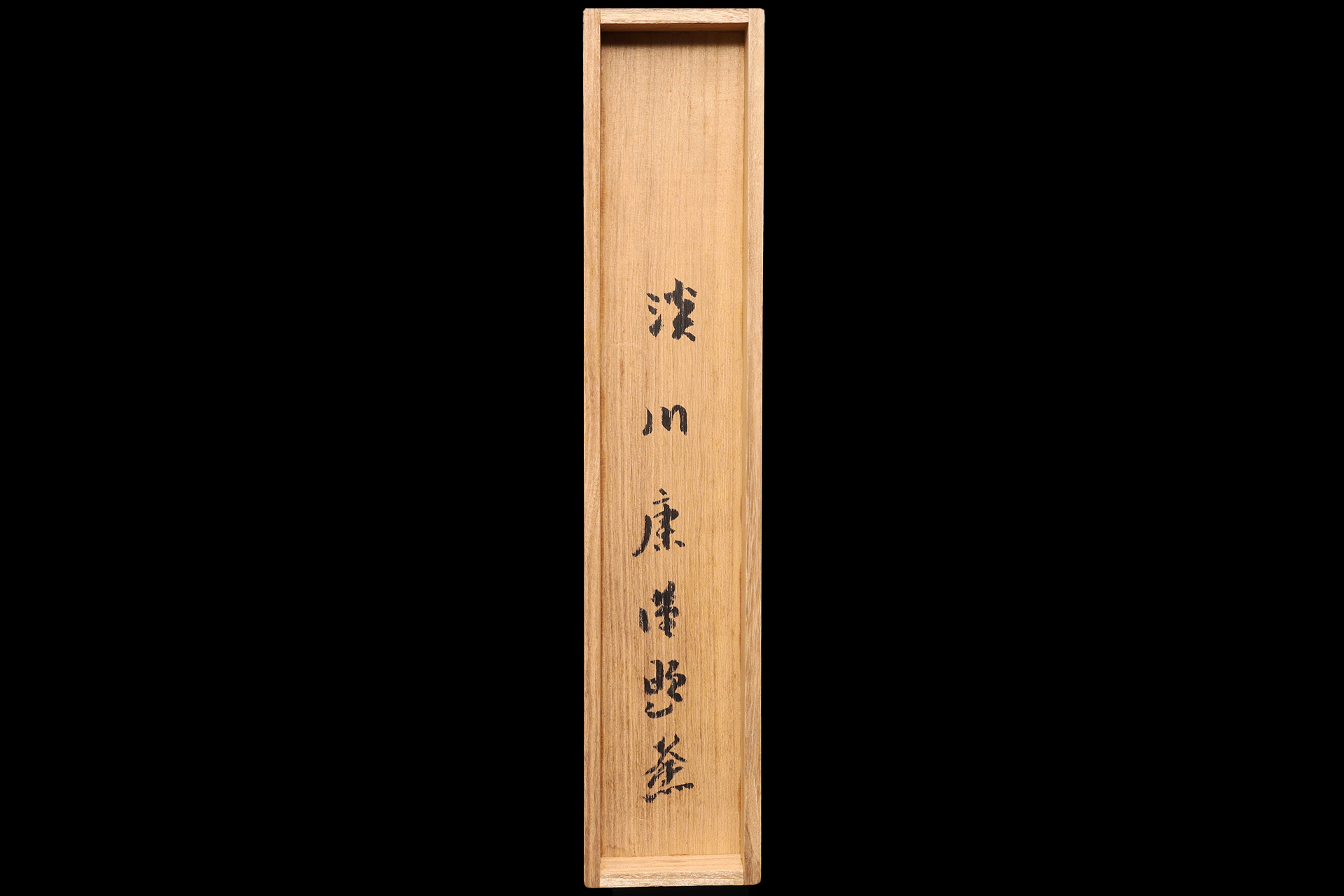

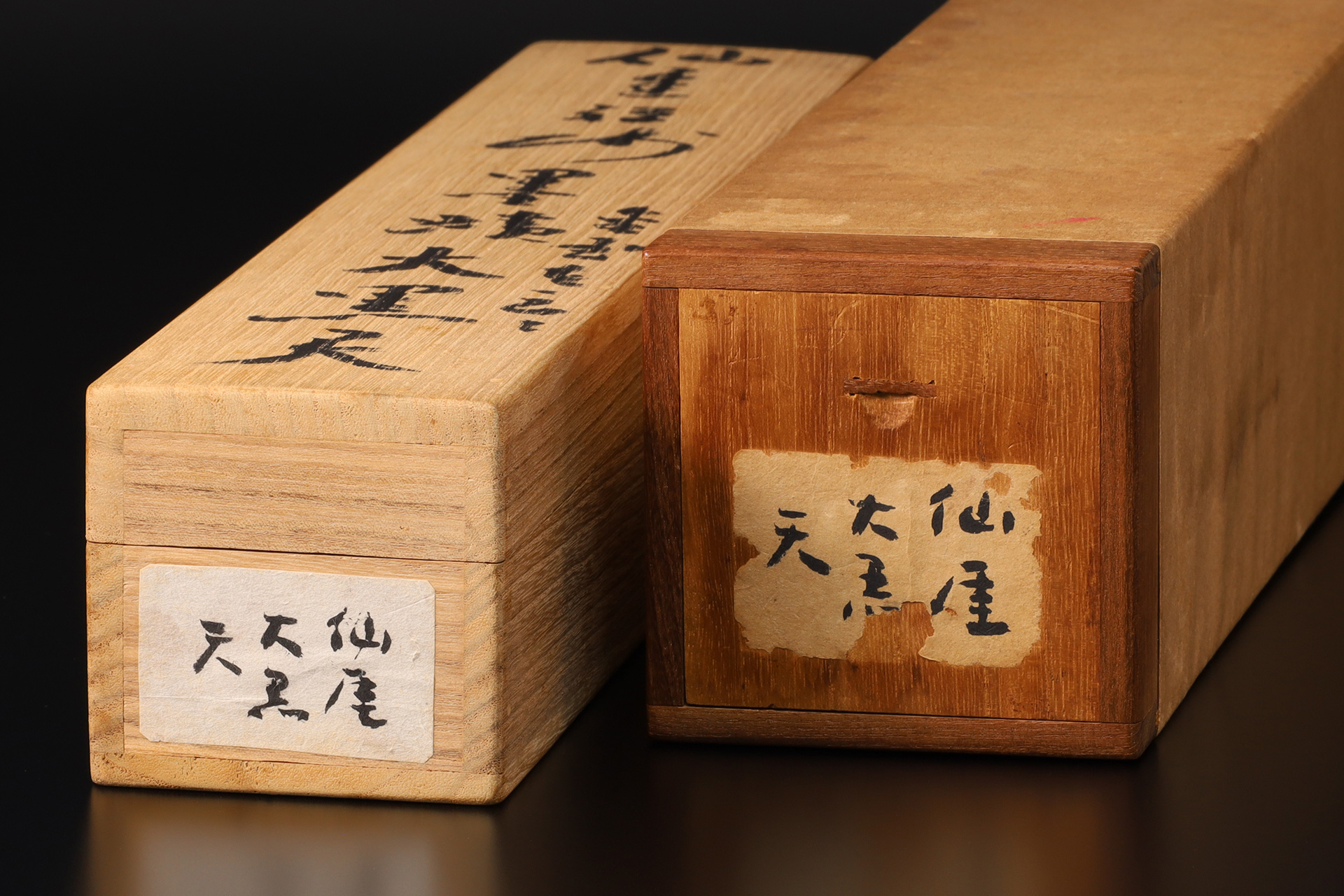

- 次第

- 桐箱(淡川康一 識)

外桐箱

- 状態

- 良好

本紙に僅かなしわ、折れ、剥がれ、染みがありますが、鑑賞に影響はありません。

仙厓義梵 1750(寛延3)年~1837(天保8)年

仙厓義梵は美濃国(現:岐阜県武儀郡)に農民・井藤甚八の子として生まれました。

法諱を義梵、道号を仙厓、号を百堂・阿摩訶和尚・虚白・厓菩薩・瓢化坊・天民・保和堂・玄雄堂・無法斎・円通・退歩、

勅諡号を普門円通禅師といいます。

1760(宝暦10)年、美濃市殿町の清泰寺において清泰寺10世空印円虚の許で得度しました。

仙厓の学問に対する意欲と絵画に対する関心は、

この空印と清泰寺という最初の師と環境によって育まれたとも思われ、

この師の示唆により東輝庵の門を叩く機縁が与えられました。

1768(明和5)年、初めて行脚の途につき横浜市南区永田町の東輝庵の月船禅慧に参じました。

東輝庵での修行において月船より与えられた公案を省悟して印記を受けました。

月船の没後は諸国を行脚し、一時は郷里の美濃へ帰って清泰寺住職に推挙されましたが、

貧しい農民の子であった事が理由で武家の壇家総代の反対を受けて実現しませんでした。

諸国行脚の後は再び東輝庵に戻りました。

1787(天明7)年に月船門下の兄弟子・太室玄昭に西遊(博多・聖福寺)を勧められ、

1788(天明8)年に博多・聖福寺を訪れて聖福寺122世盤谷紹適に相見しました。

1789(寛政元)年、聖福寺123世住職に就任しました。

1790(寛政2)年、藩より銀三貫目を拝借して京都の本山・妙心寺で転位垂示式を挙げました。

1800(寛政12)年、聖福寺僧堂を再興して衆僧の教育に尽力しました。

1811(文化8)年、住持職(聖福寺124世住職)を弟子の湛元等夷に譲って閑栖しました。

1812(文化9)年、聖福寺の塔頭・虚白院へ閑栖して絵画においても本領を発揮しました。

60歳を過ぎて仙厓の技術や感覚はますます磨かれていき、

軽妙、飄逸、洒脱、諧謔という様々な言葉で評される戯画的な禅機画や道釈物画が初期の形で姿を見せ始めます。

博多の人々との親交も深まり、求められるままに数多くの書画を書き与えました。

禅機画が大半だった画題も流行神、庶民の日常、風景等を加えて豊富になっていきます。

愛すべき人々に囲まれて書画三昧のうちに過ごす仙厓の作品に対する世評は高まり、

その際限のない注文にさすがの仙厓も困ったらしく、

1832(天保3)年に仙厓は虚白院に絶筆の碑を建てて一度は筆を折る事になりますが、

揮毫の依頼は絶える事なく仙厓はその後も書き続けます。

最晩年は書画三昧どころではなく、

1836(天保7)年に聖福寺再建の大事業を託した愛弟子・湛元が、

黒田藩の勘気に触れて聖福寺退任を命じられて大島へ流罪となる事件が起きます。

やむなく仙厓は聖福寺住職に再任となり、聖福寺125世住職に就任しました。

この頃は高齢であり、将来を期待した湛元の流罪は仙厓にとって大きな痛恨事でした。

1837(天保8)年、病床に着いて藩庁へ退身の願書を提出した後、その生涯を閉じました。

没後の1841(天保12)年、仁孝天皇より「普門円通禅師」の諡号を拝領しました。

禅僧にとって最高の名誉である紫衣の勧奨を三度までも断り、

一生を黒衣のまま通して聖福寺住職以上の地位も名誉も望みませんでした。

土地の人からは「仙厓さん」と親しまれ、面白い話や気軽な絵の中に深い教訓を込めて、

人を笑わせながら人間の行うべき道を説き示しました。

権力を笠に着て威張る武士、知ったかぶりの学者、人の為に尽くさないお坊さん達にはこっぴどい忠告を行い、

正しいと信じる為には何事も恐れない、

それでいて人々には親切で思いやりの深い人徳者でした。

淡川康一 1902(明治35)年~1976(昭和51)年

淡川康一は京都府に生まれました。

京都市立第一商業学校(現:京都市立西京高等学校・附属中学校)で学び、

1921(大正10)年に名古屋高等商業学校に入学し、

宮田喜代蔵の経済学等を学びました。

1924(大正13)年、京都帝国大学経済学部独逸経済学科に入学しました。

財部静治教授の統計学に傾き、経済地理学へと向かいます。

1927(昭和2)年、京都帝国大学経済学部を卒業しました。

立命館大学教授、大阪学院大学教授等を歴任しました。

大黒天

大黒天はヒンドゥー教のシヴァ神の化身であるマハーカーラ(摩訶迦羅)が密教の伝来と共に伝わり、

最澄が毘沙門天、弁才天と合体した三面大黒を、

比叡山延暦寺の台所の守護神として祀ったのが始まりとされています。

マハーは「大いなる存在」、カーラは「暗黒」を意味します。

後に日本神話の大国主神と神仏習合し、柔和相の「大黒さん」として親しまれます。

破壊と豊穣の神として信仰されますが、後に豊穣の面が残って、七福神の一尊となりました。

江戸時代には米俵に乗るといった像容となり、

現在は米俵に乗って福袋と打出の小槌を持つ微笑の長者形が一般的です。

袋を背負っているのは大国主命が日本神話で最初に登場する因幡の白兎の説話において、

八十神達の荷物を入れた袋を持っていた為です。

又、大国主命がスサノオの計略によって焼き殺されそうになった時に、

鼠が助けたという説話から鼠は大黒天の使いであるとされています。

五穀豊穣や商売繁盛のご利益を齎す神様として知られており、

漁業の神である恵比寿様と一組で信仰される事も多いです。