明時代の龍泉窯で焼成された七官青磁です。幾重にも施された重厚な釉層が深みある青磁色を放っており、強固である事から安心して使用できます。見込み中央には「大元」という文字に梅樹文が印花(型押しで文様を付ける技法)で表現されています。「青磁丸向付 五客」と時代段箱に記されており、大切に伝世されてきた様子が窺えます。室町時代には唐物が茶陶の中核を担う荘厳な高級品として取り上げられ、足利将軍も好まれた事から権力の象徴として尊ばれました。

お問い合わせ

- 商品コード

- 250307-6

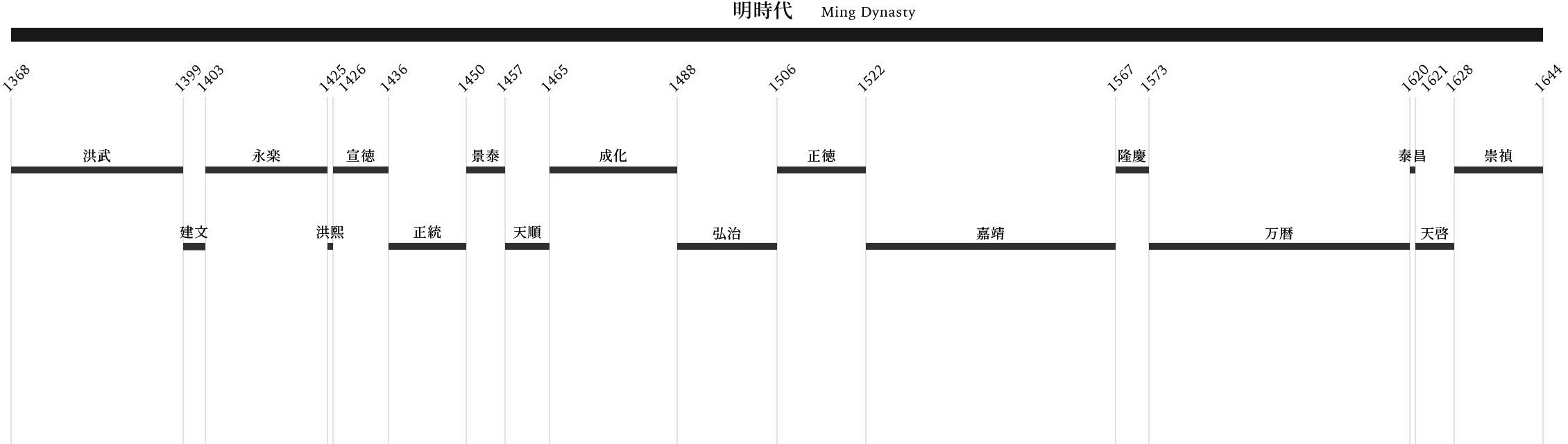

- 時代

- 明時代

16~17世紀

- 重量

- 約 199g(1客あたり)

- 口径

- 約 10.8cm

- 高さ

- 約 4.6cm

- 底径

- 約 3.9cm

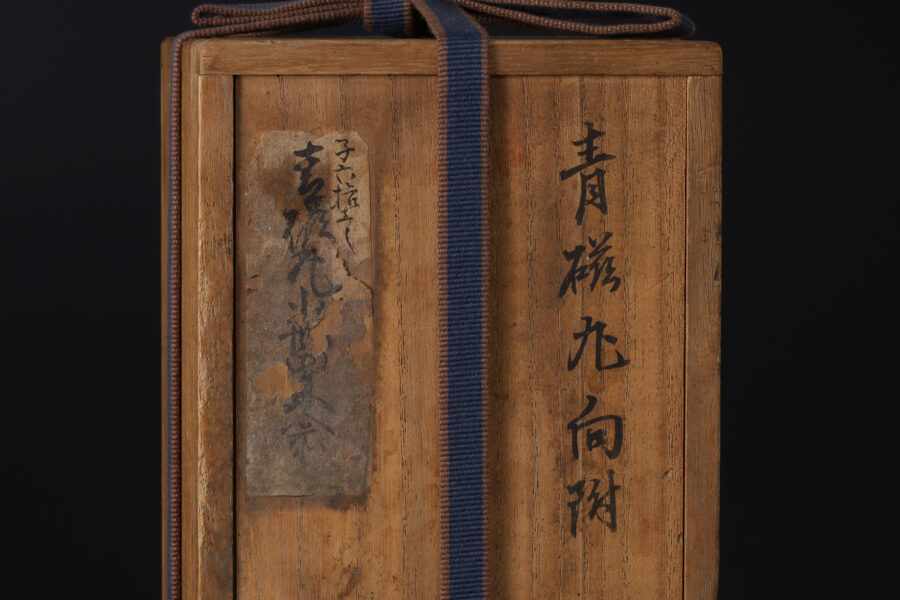

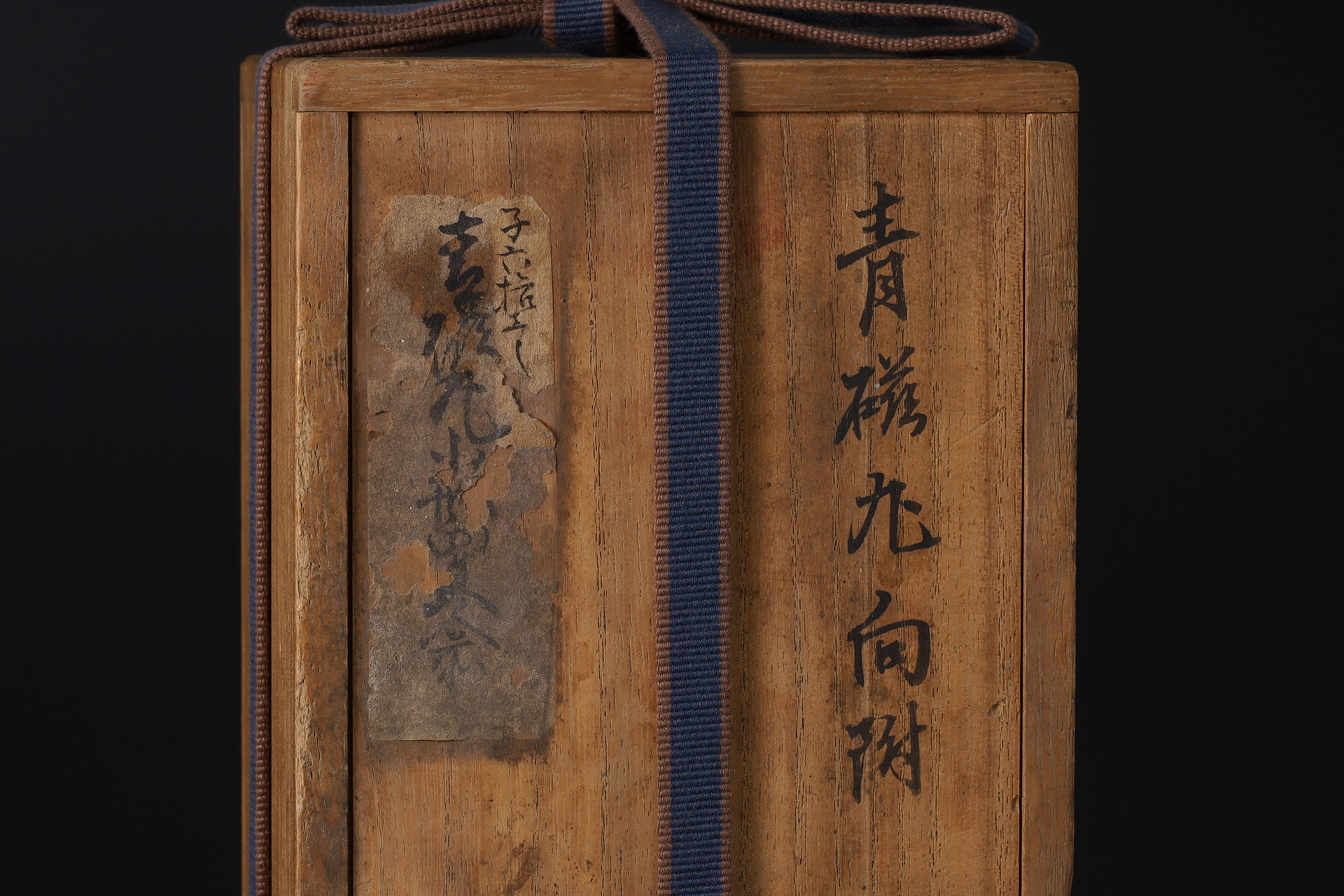

- 次第

- 時代段箱(桐箱)

- 状態

- 完品

青磁釉の発色、焼き上がりも良好で、素晴らしい状態を保っています。

七官青磁

七官青磁とは明時代後期を中心に龍泉窯で焼成された青磁です。

名称の由来は七位の官位の役人(明時代の七官)が日本に伝えたとする説が知られています。

ビードロのように光沢が強い透明感ある葱青色を呈しており、

砧青磁や天竜寺青磁にはあまり貫入が入りませんが、

七官青磁には荒い貫入が入っている作品が多く目立ちます。

天竜寺青磁は大形作品も見られますが、七官青磁には小形作品が多いです。

花入、香炉、香合、文房具等といった文人の愛玩品が器種の中心を成し、

中でも茶の湯に用いられる花入や型物香合は声価が高いです。