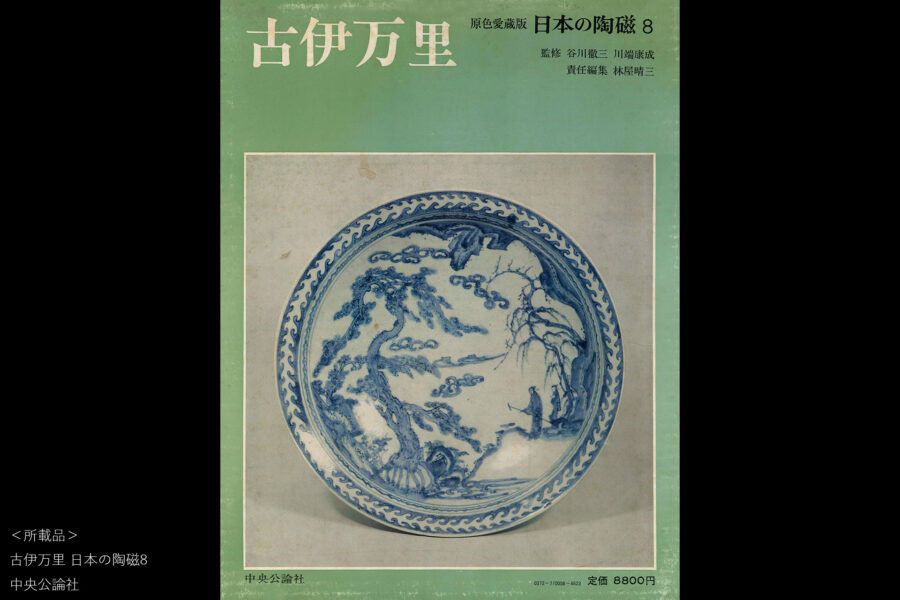

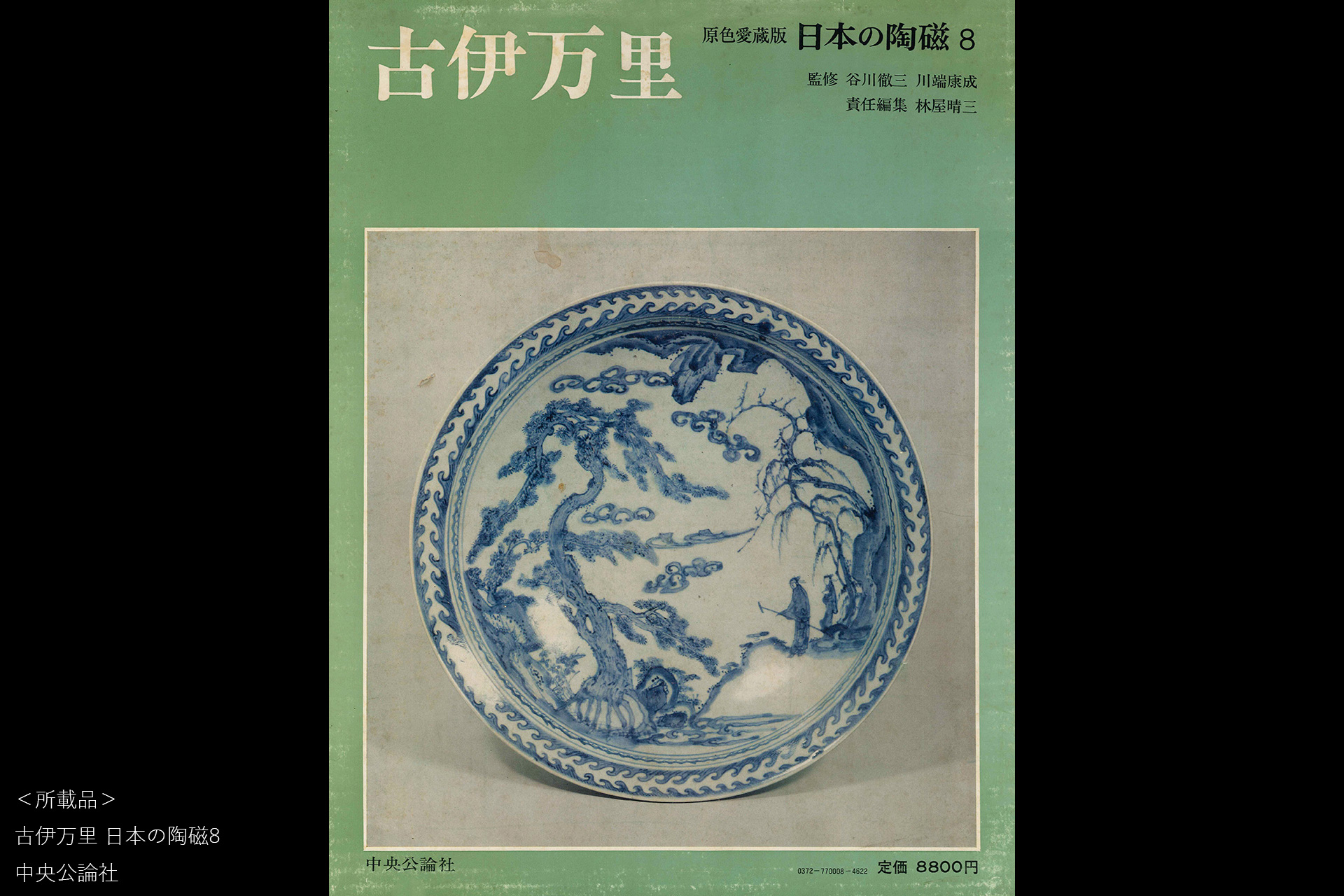

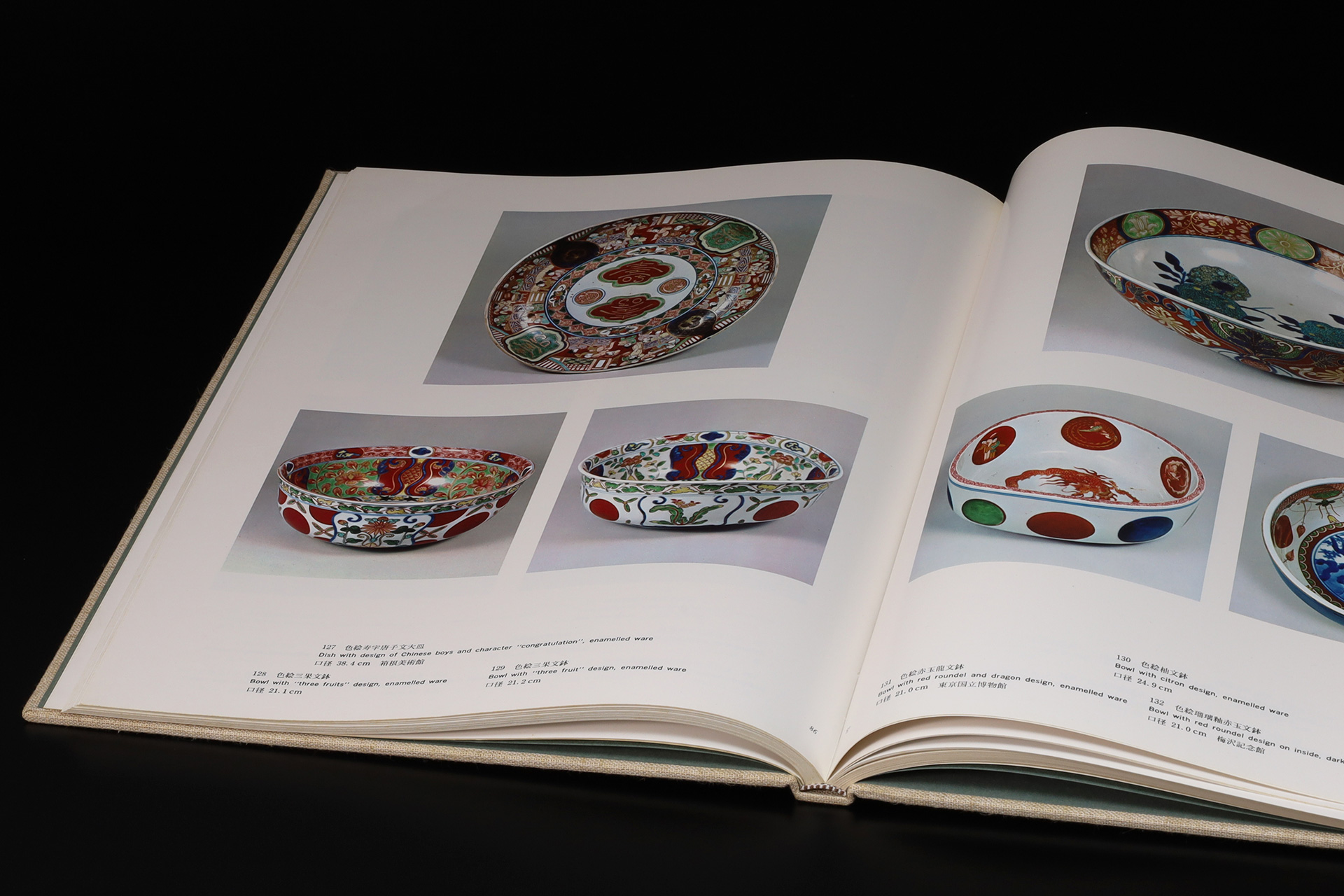

孤高の存在感を湛える古伊万里の名品です。国内の大名や豪商の需要を担った富裕層向けの作品であり、茶の湯における菓子鉢、慶事の贈答品、宴席での饗応の器として珍重されてきました。一般的な古伊万里とは一線を画し、「陶をもって政を知る」との言葉に象徴されるように、豪華絢爛な元禄年間(1688-1704)の繁栄を物語る逸品です。権威ある書籍「日本の陶磁8 古伊万里」にも掲載された、ミュージアムピースとしての風格を備えています。

- 時代

- 江戸時代

17世紀末期-18世紀初期

- 重量

- 1,053g

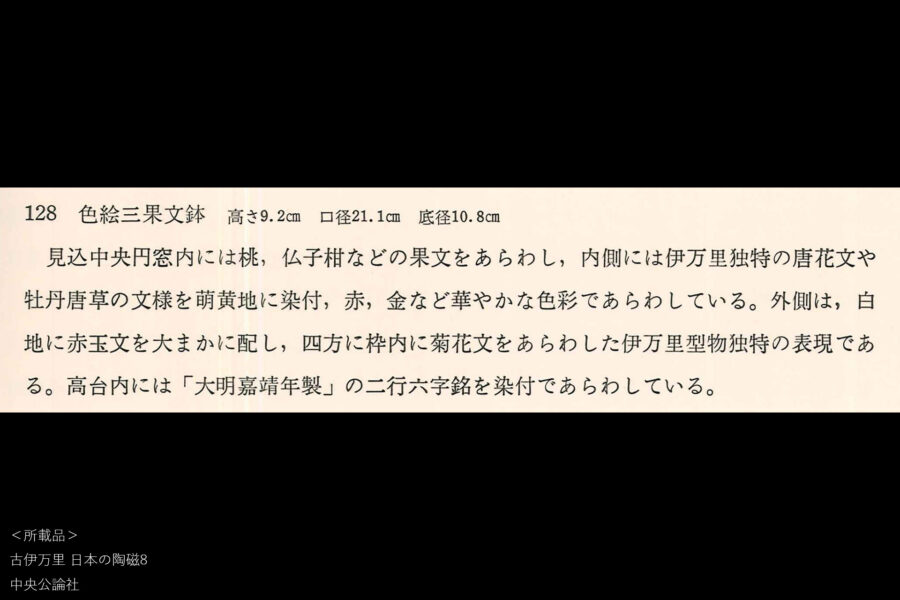

- 口径

- 21.3cm

- 高さ

- 9.2cm

- 底径

- 10.8cm

- 次第

- 桐箱

- 来歴

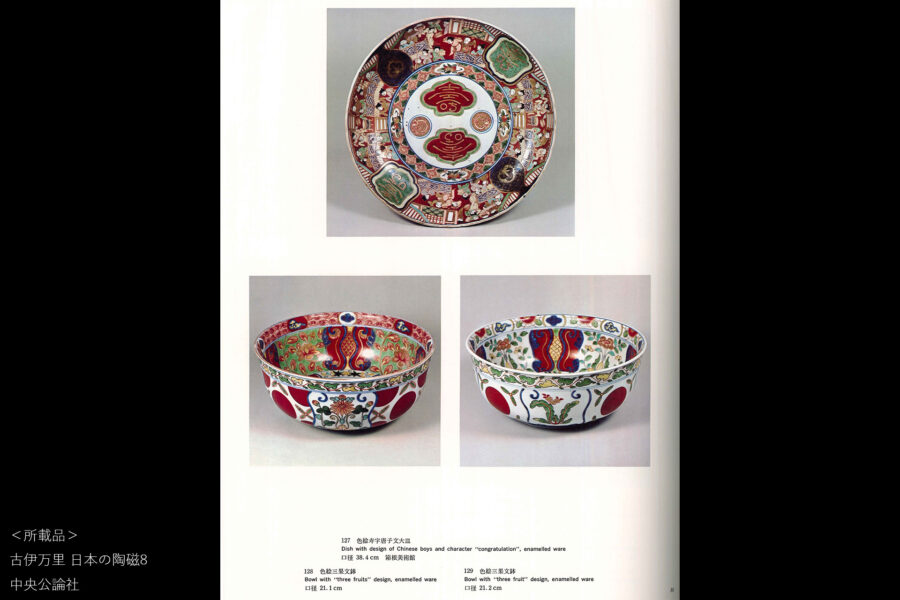

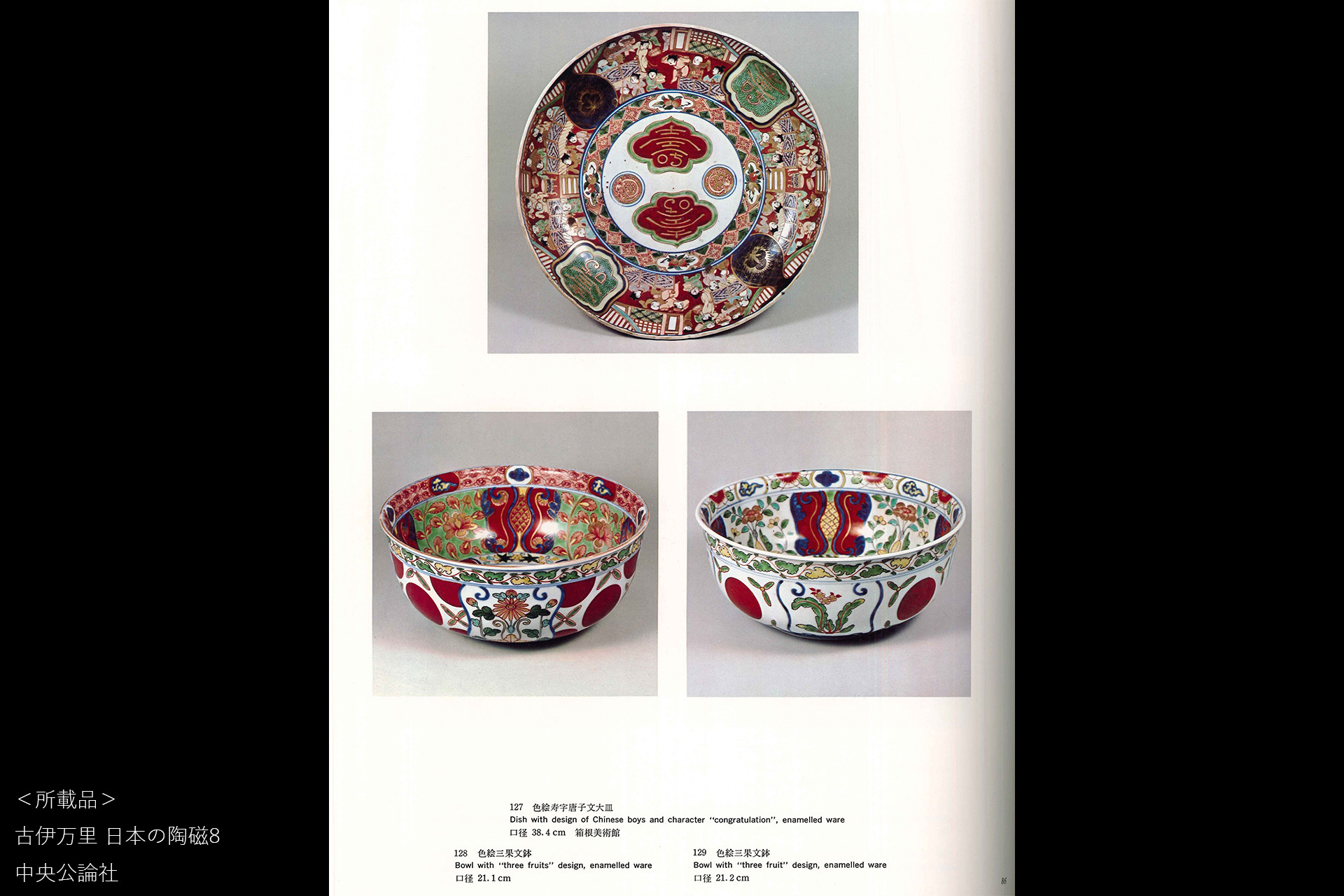

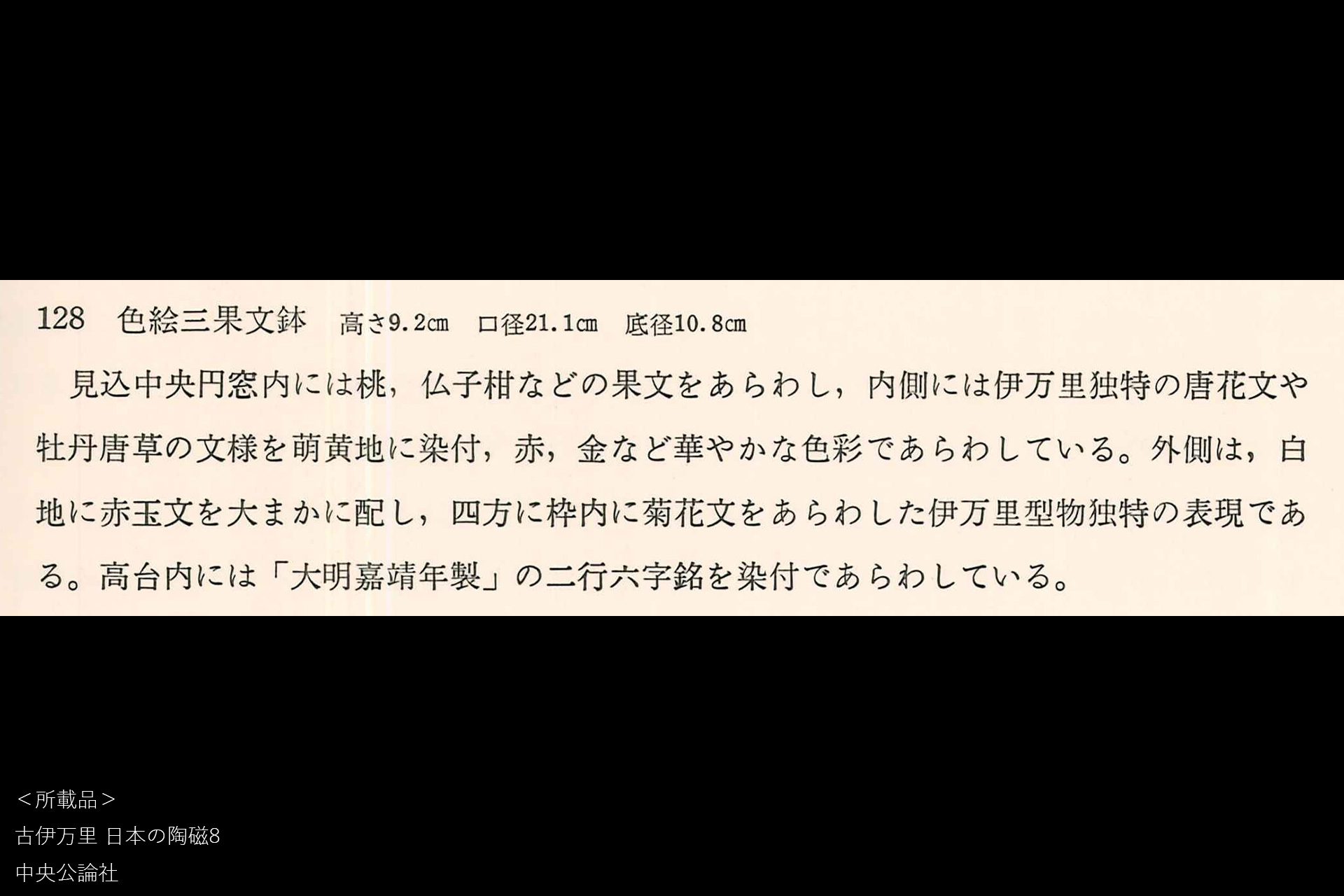

- 「古伊万里 日本の陶磁8」、中央公論社、P86、No128、所載品

- 状態

- 完品

重厚な造形、美しい釉色、秀抜な焼き上がりが調和し、一級品の条件を満たしています。外面には緑釉の剥離が僅かに見られますが、鑑賞の美を損なうものではありません。

型物に準じた「準型」と称される最上手の古伊万里です。

元禄年間(1688-1704)は空前の経済的繁栄を遂げ、

裕福な商人達が文化を牽引する豪奢な時代を築きました。

この時期に制作された型物は、

古伊万里の美と技の粋を極めた最高峰の到達点です。

見込みには染付で輪郭線を施した後、

枠内に上絵付けを重ねる豆彩や色鍋島の技術に基づき、

三果文(桃、柘榴、仏手柑)が丹念に描かれています。

繊細な筆致と色彩の調和が器面に静かな華やぎを添えています。

赤玉の濃艶な発色はひときわ美しく、

嘉靖金襴手を目指した足跡を辿る事ができます。

緑彩に咲く牡丹文が赤絵と響き合い、

器の品格を更に引き立てています。

権威ある書籍「日本の陶磁8 古伊万里」にも掲載された由緒正しき名品です。

古伊万里

古伊万里とは江戸中期に肥前有田で焼成された磁器の総称です。

国内向けには型物に代表される端正な作品群が知られていますが、

その主軸は異国趣味を誘う意匠を凝らした輸出作品にありました。

景徳鎮磁器に代わる最良の品として、肥前磁器が世界市場に受け入れられると、

熟練の職人による分業体制が確立され、品質の高い作品の量産が可能となりました。

中でも、染付に色絵と金彩を重ねた豪華絢爛な「金襴手」は古伊万里の象徴的存在であり、

元禄年間(1688–1704)の繁栄を映す優麗華美な世界を展開しました。

この装飾技法は明時代・嘉靖年間(1522–66)に景徳鎮民窯で完成されたもので、

金箔を焼き付ける事で富貴な趣を湛えています。

欧州では王侯貴族間で、宮殿の室内を磁器で装飾する「磁器の間(The Porcelain Room)」が流行し、

磁器は富と権力の象徴として重んじられました。

欧州に渡った古伊万里は美術品として棚や壁に装飾されると同時に、

接客の場を彩る室内調度品としても用いられました。

その為、経年による色絵や金彩の擦れが見られる作品も少なくありません。

「オールド・イマリ」、「オールド・ジャパン」、「イマリヤキ」といった呼称は、

国内外の愛好家や蒐集家の間で親しまれており、肥前磁器への深い敬愛を物語っています。

https://tenpyodo.com/dictionaries/old-imari/

型物

型物とは濃艶な色彩に金襴手を基調とした国内向け古伊万里の一群です。

「名品の型に嵌まった(高い基準を満たした)名物」という意味合いを持ち、

それに準ずる作品は「準型」と称される事もあります。

尚、「型物」という呼称は江戸時代の文献には見られず、

明治以降に定着したと考えられています。

欧州向けに大量生産された輸出古伊万里とは一線を画し、

型物は古伊万里色絵の最高峰として、大名や豪商等の富裕層の需要を担いました。

将軍家や諸藩への献上を目的としたものではありませんが、

献上品に匹敵する高品質から「献上手」という美称が与えられました。

その意匠は細密かつ入念であり、

赤玉雲龍、荒磯、琴高仙人、五艘船、寿字、宝尽くし、姫皿、弓破魔等、

吉祥性と物語性を帯びた文様が見られます。

器形も多様で、丸鉢、兜鉢、独楽形鉢、平鉢等が制作されました。

型物は茶の湯における菓子鉢、慶事の贈答品、宴席での饗応の器として珍重され、

元禄年間(1688-1704)の最盛期を経ても、

伊万里焼の主要な生産品目として連綿と継承されましたが、

時代の推移と共に、その品質は徐々に低下していきます。