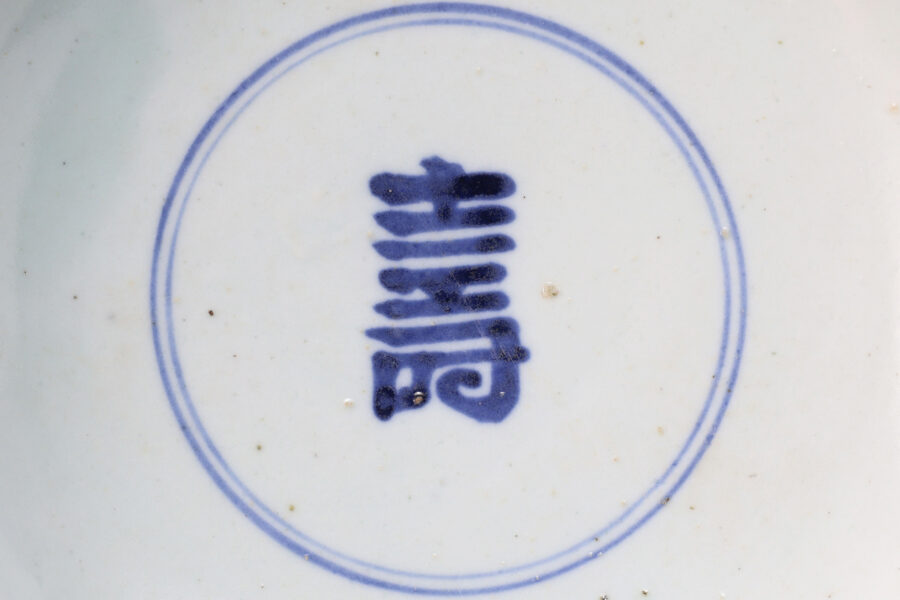

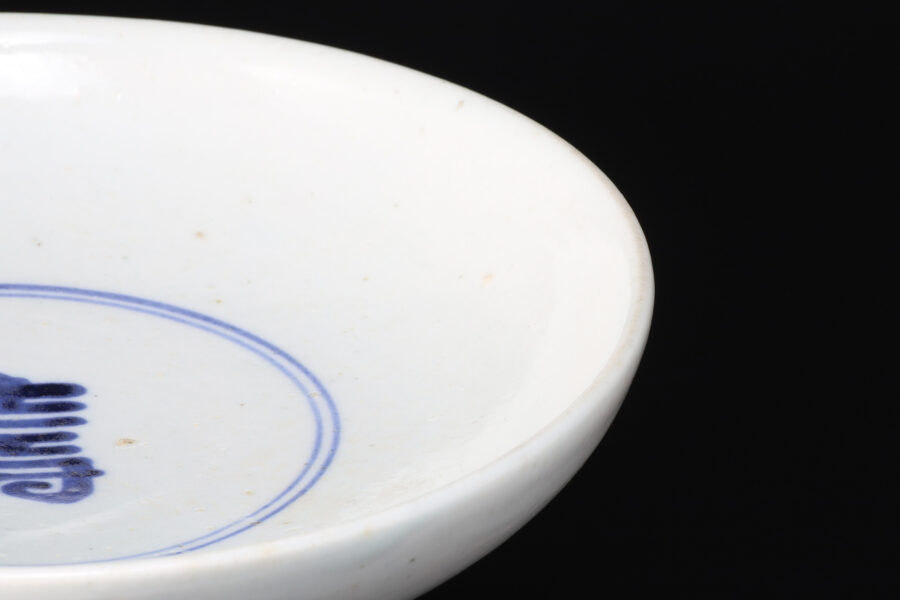

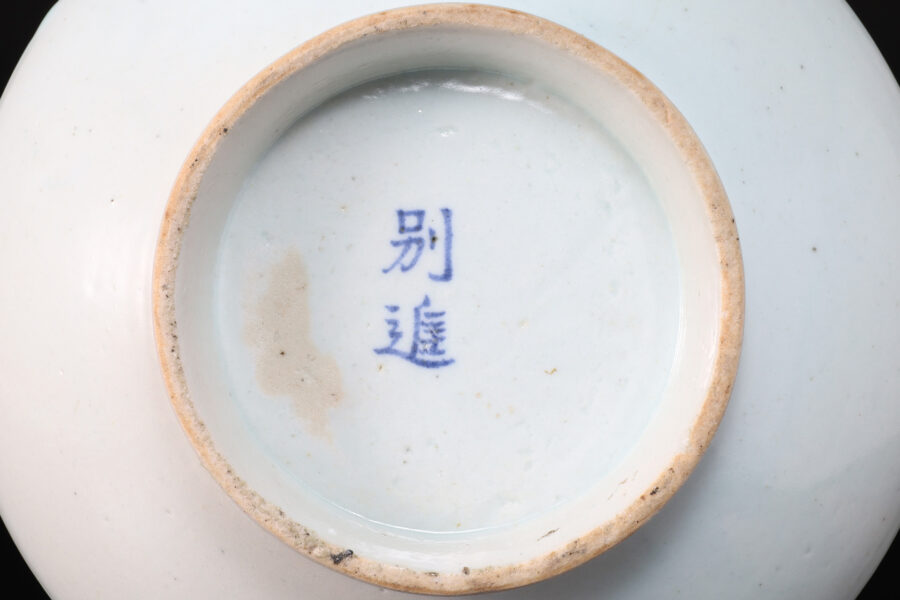

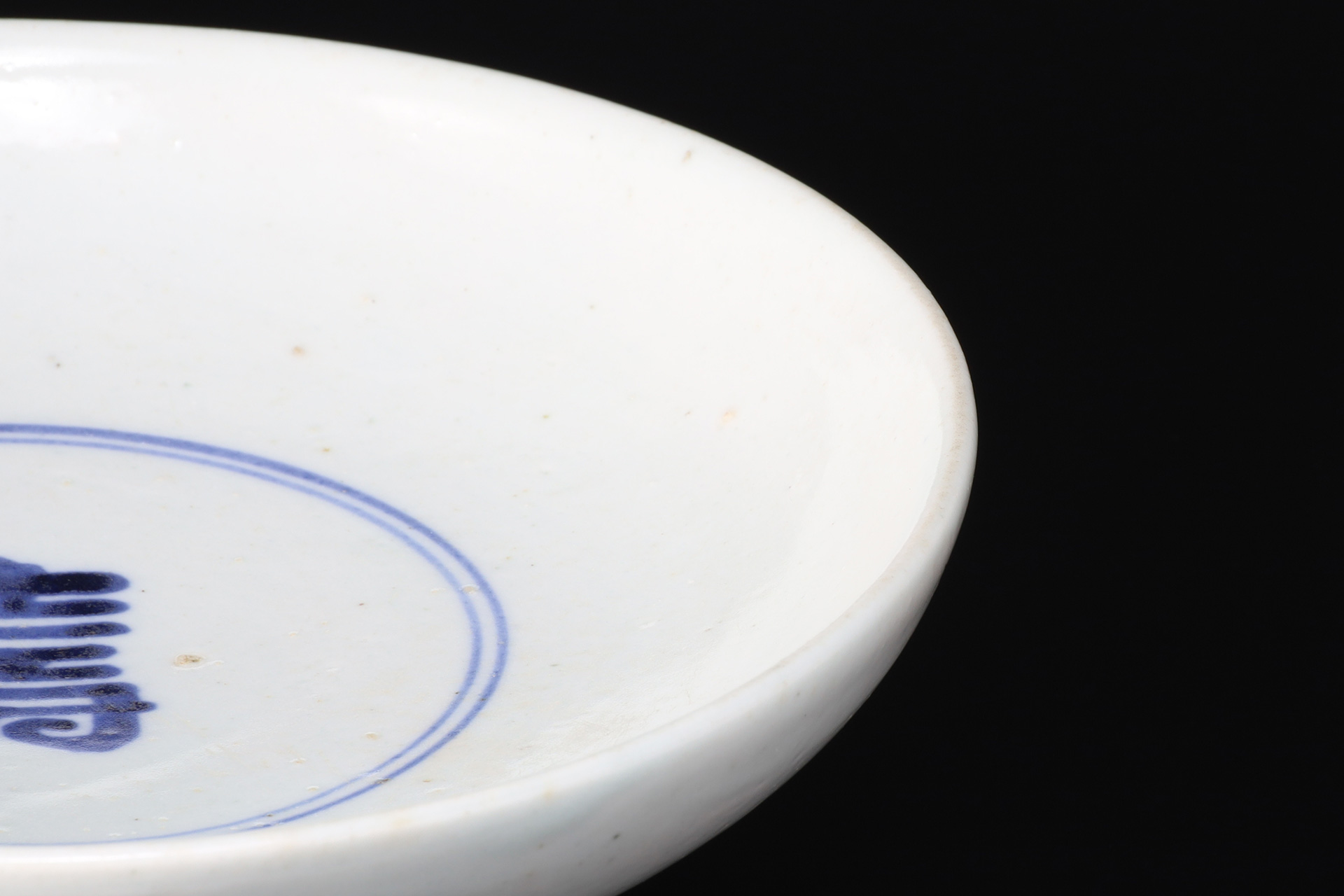

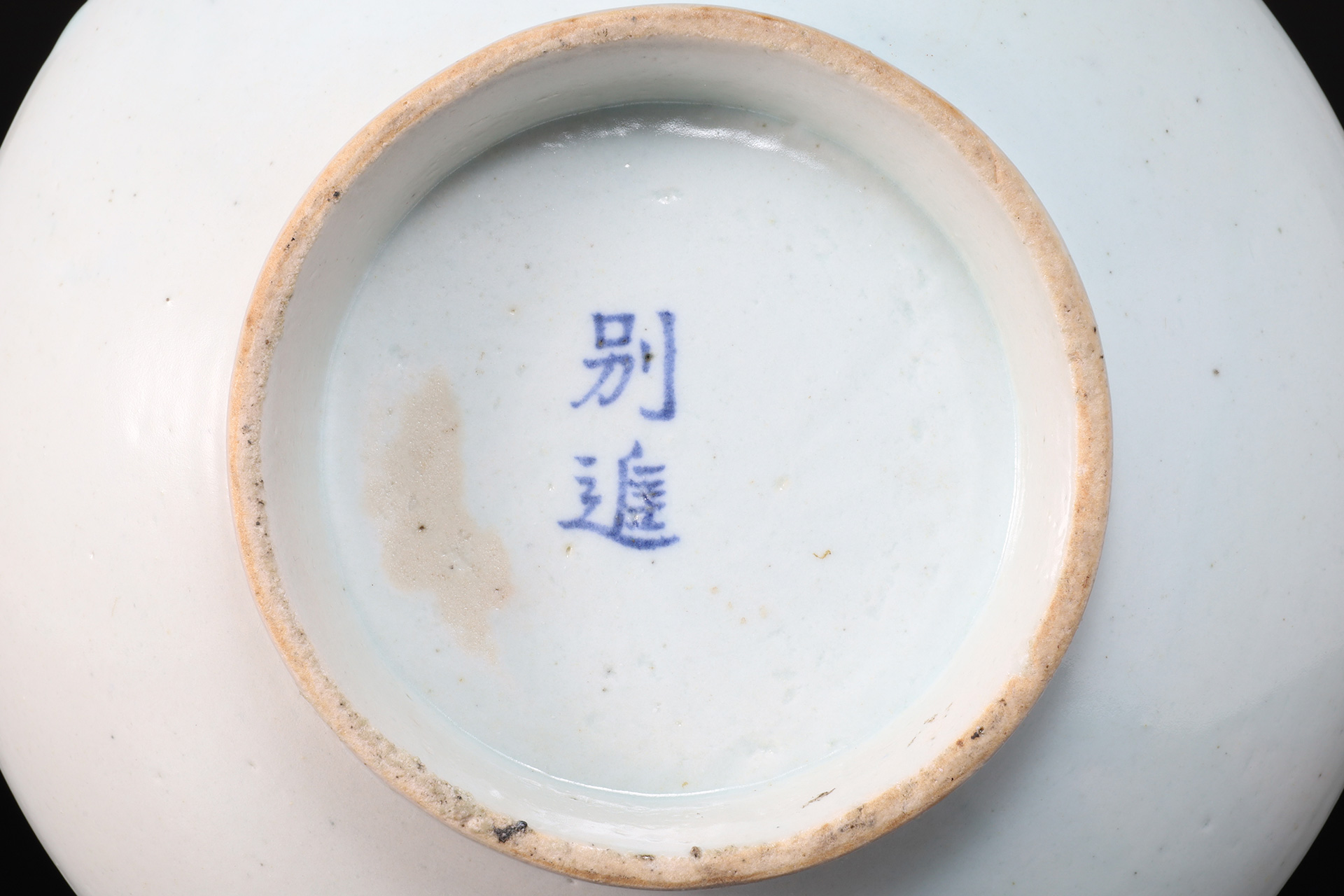

壽文を題材とした李朝後期の優品です。厚造りのしっかりとした器壁で手取りはとても重く、高台は深く内刳りされ、畳付の釉薬は丁寧に拭き取られています。高台内に記された「別進」とは特別進上品と考えられ、上質の淡青白磁の肌合いは官窯における分院里窯の魅力を余す事なく伝えています。

お問い合わせ

- 商品コード

- 241121-1

- 時代

- 朝鮮時代

19世紀

- 重量

- 1,040g

- 口径

- 21.2cm

- 高さ

- 6.4cm

- 底径

- 11.9cm

- 次第

- 桐箱

- 状態

- 完品

やや青みを帯びた釉調が美しく、良好な状態を保っています。

李朝

李氏朝鮮は1392年に李成桂が朝鮮半島に建国した最後の統一王朝です。

国号「朝鮮」は1393年に明の皇帝から正式に認可されたものであり、

日本では「李朝」の呼称が広く定着しています。

高麗時代の仏教が衰退し、儒教を重んじる政策が推進されると、

儒教の精神は人々の生活規範として深く根付きました。

清廉潔白を尊び、醇朴で倹素な気風を育む事が理想とされる価値観は社会全体に浸透していきます。

儒教の普及に伴い、祭祀は宮廷のみならず、庶民の間でも盛大に行われるようになり、

「白」は神聖と簡素を象徴する清浄無垢の色として、祭器においても白磁が殊に珍重されました。

白磁を基盤に、染付、鉄砂、辰砂等の装飾技法が発展しましたが、

節用を重んじる体制下において、色絵の焼成は最後まで行われる事はありませんでした。

近代に入り、日清戦争(1894-1895)を経て、1897年には国号を「大韓」と改称しました。

日露戦争(1904-1905)後には日本の保護国となり、

1910年の韓国併合によって王朝は終焉を迎えました。

李朝陶磁への深い理解と愛情で、その美を広く社会に認識させたのは、浅川伯教と巧の兄弟であり、

その導きによって心を傾けていったのが、民藝運動の中心人物・柳宗悦です。

彼らの眼差しは、李朝の器に宿る精神性と美意識を見出し、

日本における朝鮮陶磁の評価を促しました。

https://tenpyodo.com/dictionaries/korean/

李朝後期 18世紀後半(1752年)-19世紀

1752年に李朝最後の官窯は金沙里窯から分院里窯に移設されました。

以後、1883年に分院里窯が官窯から民窯に移管されるまでの約130年間を李朝後期と区分します。

広州各地に設置されてきた官窯の中でも、分院里窯は漢江に最も近い地点に置かれ、

資材や製品の運搬における利便性が重視された事が窺えます。

この時期、中国からのコバルト顔料の輸入が潤沢となり、染付磁器の生産は隆盛を極めました。

時代の推移と共に染付の発色は次第に濃くなり、筆致も太く変化していきます。

文様には十長生、蓮花、牡丹、鶴、蝙蝠、文字等、多様な吉祥図案が用いられました。

染付の増加に伴い、鉄砂の使用は減少し、代わって鮮やかな紅色を呈した辰砂が台頭します。

分院里窯の初期には、金沙里窯と見紛う程の優美な作品も見られましたが、

時代が下るに連れて国力は疲弊し、素地、成形、文様の何れも次第に俗化していきました。

官窯の固定化による安定した制作環境は、漢江という大水路の恩恵によるものであり、

同時に地元資材のみでは需要に応じきれなくなった生産量の拡大を物語っています。

この頃の分院里窯は、宮中御器の供給機関であると同時に、

経済の発展に伴う旺盛な民間需要にも応える必要がありました。

寧ろ、御器以上に一般顧客向けの製品が重視されていたとも伝えられています。

分院里窯では、優れた技術で祭器から日常使いの器物に至るまで多様な器種が焼成されましたが、

特に水滴や筆筒等の文房具において、その特色が最も顕著に表れています。

文人達が競って求めた様子は、文献や優品の遺例からも明らかです。

器壁が厚くなった事により、皿や壷では底部が内側に深く抉られた造形が多く見られるようになります。

19世紀後半には、アメリカ、フランス、日本等の外国勢力による侵略が相次ぎ、国政は混乱を極めます。

1883年に分院里窯は遂に民営化され、約500年に及ぶ官窯の栄光の歴史に幕を閉じました。

民営化以降(李朝末期)には、粗質化が進み、極度に堕落した様相を呈するようになります。

白磁は灰色を帯び、染付は更に発色が濃くなり、紫色を呈する例も多く見られます。