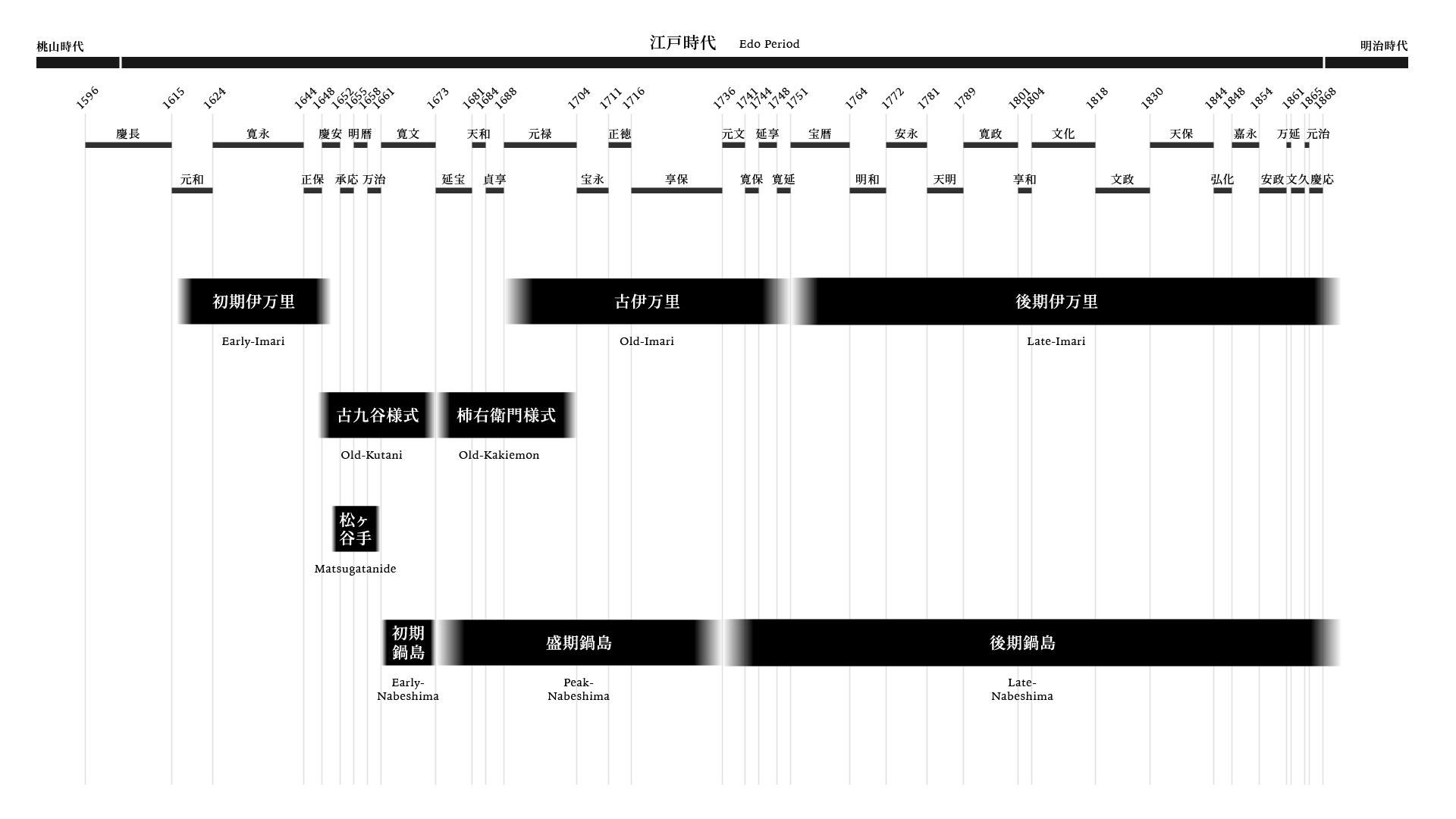

古九谷様式

Old-Kutani

https://tenpyodo.com/product1/cat/imari-nabeshima/(取扱商品一覧 ⇒ 伊万里・鍋島)

古九谷様式

古九谷様式とは江戸前期に肥前有田で焼成された伊万里焼の様式です。

1640~50年代になると染付を中心とした伊万里焼に色絵技法が導入され、

この目覚しい技術革新で初期伊万里が新たに発展した「古九谷様式」へと変貌を遂げました。

中国陶磁の模倣に始まった色絵磁器が日本独自の展開を見せ、

晴れやかな宴席の器として、

茶人好みの作品や懐石道具も多く造られました。

絵付けが格段に良くなった作品も見られ、絵師の参加も窺えます。

在銘作品も飛躍的に増え、「角福」、「誉」等の様々な銘款が用いられました。

皿類の高台幅が広くなった事から焼成中に高台内の底部が垂れるのを防ぐ為、

磁胎と同じ材質で作られた「針」という円錐状の支えを付ける手法が普及します。

初期伊万里は高台が小さい為に針(目跡)を使用した例は大皿を除いて少ないです。

色絵古九谷は堂々とした雄渾な力強さが感じられ、

独特のデザイン様式や油彩を思わせる濃厚な配色が用いられている事から、

加賀(石川県)で焼成されたという「加賀説」が長く信じられてきましたが、

有田古窯跡から古九谷様式と一致する多数の色絵素地や色絵陶片が出土し、

肥前(佐賀県)有田で焼成されたと考えられる「肥前説」が通説に至っています。

17世紀中期における肥前陶工達の血の滲むような努力により、

世界最高品質を誇る景徳鎮磁器を視野に捉えました。

古九谷論争

- 加賀(石川県)九谷で造られた → 「加賀説」

- 肥前(佐賀県)有田で造られた → 「肥前説」

1914(大正3)年に大河内正敏(1878~1952)を中心として奥田誠一達が、

東京帝国大学文科大学心理学教室内に「陶磁器研究会」を設立しました。

「彩壷会」はその延長線上に誕生し、

これまでの骨董的鑑賞から脱却した科学・学術的研究を目指しました。

大河内氏は古陶磁鑑賞や古九谷研究にも多大な功績を残し、

近代陶磁研究の基礎を築きましたが、

1938(昭和13)年頃に北原大輔が古九谷は肥前(佐賀県)有田で造られた「肥前説」を提起し、

大河内氏の逝去後はその反論が益々と広がっていきました。

山下朔郎を始めとする研究者達は有田古窯跡を独自に調査し、

1968(昭和43)年に『古伊万里と古九谷』を出版して肥前説を提唱しました。

1972(昭和47)年~1975(昭和50)年に山辺田窯跡の発掘調査が行われ、

染付の裏文様を持つ五彩手の素地が大量に出土し、色絵陶片も発見されました。

楠木谷、丸尾、多々良の元、猿川、長吉谷等の窯跡からも多数の色絵素地や色絵陶片が出土し、

肥前説は確証を得るに至りました。

更に1988(昭和63)年に有田の赤絵町遺跡が発掘され、

青手古九谷や色絵古九谷の陶片が出土しました。

一方、加賀(石川県)からも色絵素地や色絵陶片が出土しておりますが、

色絵素地は古九谷様式の製品とは異なる器形の物が多い事が指摘されています。

近年は陶片胎土の微量元素類の測定が可能になって色絵古九谷の陶片が分析されましたが、

分析結果は成分上で有田産磁器とかなり高い類似性を持つ事が判明しました。

色絵技術の導入

江戸時代の肥前において色絵は「赤絵」と呼ばれ、

1640年代に中国陶磁の影響を受けて古九谷様式に属する色絵磁器が出現します。

約1,300℃で本焼きされた色絵素地に赤、緑、黄、青、紫等の上絵具で文様を描き、

錦窯に入れて低火度の約800℃で焼き付けられました。

楠木谷、丸尾、多々良の元、猿川、長吉谷等の窯跡からも色絵素地や色絵陶片が出土しており、

赤絵町が形成される以前には比較的自由に上絵付けが行われていた事が推測されています。

色絵陶片の出土例が少ない原因に上絵付けは低火度焼成で失敗が少ない事が挙げられます。

この当時の錦窯は本焼きを行う連房式登窯とは異なる小さな窯で、

周辺の平地に設けられていました。

古窯の発掘調査は主に傾斜面の登窯に対して行われますので、

平地調査が赤絵町遺跡以外にあまり行われていない事も色絵陶片の出土が少ない原因です。

当時において色絵は最も価値のある高級磁器であった事から、

磁器生産を推進する人々が色絵技術の導入を考えたのは必然ともいえる結果でした。

赤絵町

1637(寛永14)年に佐賀藩は陶業者が薪材を求めて山を切り荒らす事を理由とし、

領内陶工826人を追放して有田東側一帯の窯場を13箇所に整理統合しました。

(後に「内山」と称されて生産拠点の中心地となります)

佐賀藩は付加価値の高い色絵磁器の生産が軌道に乗ると上絵付け工程の分業化を断行し、

1672(寛文12)年に利益競争の粗製乱造や赤絵技法の他領内漏洩の防止を図るべく、

本窯業者180戸、赤絵屋11軒を制定して内山地区の中央部に「赤絵町」を設立しました。

原則的に色絵素地は全て赤絵町に運ばれて上絵付けが行われました。

製法機密保護の為に赤絵職人は跡継ぎを長男だけに制限する等の規定があり、

皿山代官の厳重たる監督下で管理統制が行われました。

稗古場の報恩寺の梵鐘にも「寛文銘」と「赤絵町の名」が刻まれています。

佐賀藩の目指す窯業とは藩に利益をもたらす産業であり、

主たる舞台の内山に技術や原料といった資源を集中させる事により、

効率的に利益を確保できるシステムの構築を図りました。

折々に取捨選択が行われ、時代の要求にマッチしたものは強化が図られ、

符合しないものは淘汰されました。

17世紀中頃には山辺田窯や丸尾窯等の外山における中心的な窯が廃窯となり、

赤絵屋の創設にはこうした従来の主要な色絵生産窯の技術者によって賄われたと推測されます。

赤絵屋創設期における色絵磁器の主要顧客は海外市場であり、

その嗜好に合わせて内山系の技術が得意とした器壁の薄い乳白色の素地を用い、

洗練された明るい色調の上絵具で施文された製品が量産されました。

1988(昭和63)年には有田町教育委員会により、

旧赤絵町色絵業者宅(北島家)跡の発掘調査が行われ、

赤絵屋窯と推定される遺構や相当量に上る色絵陶片が出土しました。

これは赤絵町成立の頃から近代に至るまでの肥前色絵の変遷を考察する貴重な史料です。

発掘調査が行われた場所は「赤絵町遺跡」と呼ばれ、

色絵古九谷(青手や五彩手)の陶片出土も報告されています。

色絵古九谷が赤絵町でも制作されていた可能性があると考えられますが、

これは古九谷様式の晩期に属する作品群で量も多くありません。

又、柿右衛門様式の人形や象を始めとする土型も出土している事から、

こういった型物の成形作業にも携わっていた事が窺えます。

「赤絵」関連事項

- 1637(寛永14)年 佐賀藩により窯場の整理統合が行われました。

陶業者が薪材を求めて山を切り荒らす事を理由とし、

領内陶工826人を追放して、

有田東側一帯の窯場を13箇所に整理統合しました。

(後に「内山」と称されて生産拠点の中心地となります) - 1647(正保4) 年 この時期よりも少し前に初代酒井田柿右衛門達によって、

赤絵付けが創始されました(説)。

初代柿右衛門は成功した赤絵を長崎に持参し、

加賀藩前田家の御買物師に初めて売却しました(説)。 - 1672(寛文12)年 佐賀藩は本窯業者180戸、赤絵屋11軒を制定し、

内山地区の中央部に「赤絵町」を設立しました。

稗古場の報恩寺の梵鐘にも、

「寛文銘」と「赤絵町の名」が刻まれています。 - 1770(明和7) 年 赤絵屋の登録件数を11軒から16軒とし、永代限定数としました。

- 1809(文化6) 年 本窯業者が180戸から220戸に増加されました。

前田家と古九谷

高価な色絵顔料を大量に使用した色絵古九谷や青手古九谷の生産は、

染付に比べて桁違いにコストが掛かった事は容易に推測でき、

加賀藩前田家、大名家、関西富裕商人が主な購買層でした。

特に前田家は中国磁器(古染付、祥瑞、南京赤絵等)の愛着が深かった事で知られます。

1640年代の明・清王朝交代に伴う内乱によって景徳鎮磁器が海外輸出の中断を余儀なくされると、

代替品となる国産の高級色絵磁器を求める声が急速に高まりました。

前田家屋敷跡(東京大学本郷構内遺跡)からは五彩手を中心に質の高い古九谷が出土しており、

鍋島家と前田家は婚戚関係にあった深い関連性も指摘されています。

富裕層は豪奢な宴席(ハレの場)で魚や鳥を盛り付ける大皿を好んだ事から、

国内でも存在の少なかった40cmを超える古九谷大皿が生産されました。

ステータスシンボルの一つであった為、古九谷大皿には同意匠の作品が殆どありません。

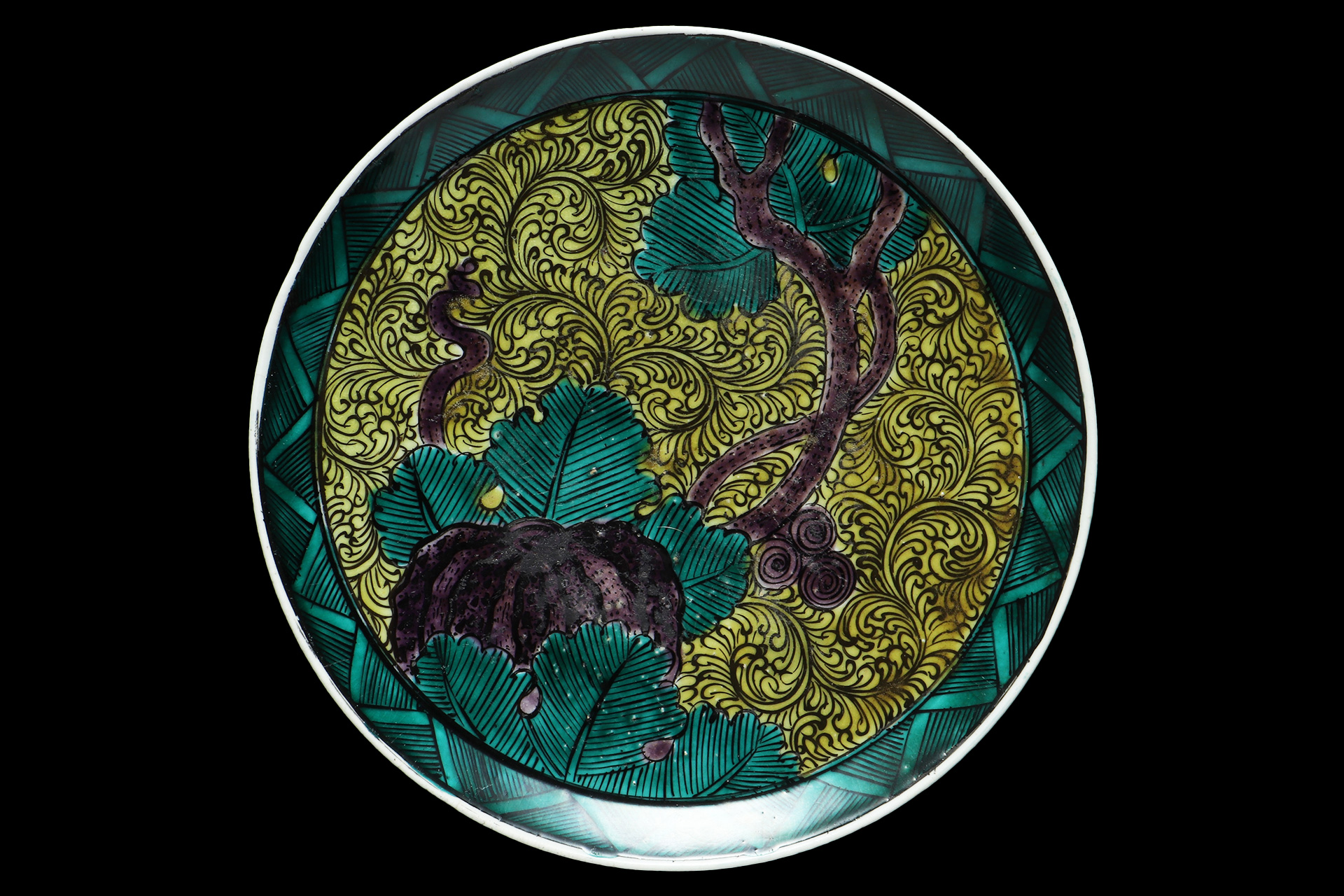

青手古九谷

青手とは古九谷様式の色絵磁器の一種です。

この低火度釉を塗り込む技法は、

交趾三彩や黄地緑彩磁器(景徳鎮窯)等に影響を受けたと推測されています。

素地は大半が素焼きをせずに生掛け焼成であり、

良質の白色磁胎、半磁胎、素質な陶胎まで質にかなりの幅があります。

山辺田窯が代表的産地として知られています。

吸坂手

鉄釉は釉薬の中に含まれる鉄分の含有量によって発色が変化し、

呼称も飴釉、柿釉、鉄釉、銹釉、黒釉等と区分されます。

青磁は微量の鉄分によって青く発色します。

技巧に優れた生掛け焼成による柔らかい釉調の鉄釉作品は、

嘗て、石川県加賀市の吸坂地区で焼成されたとの説が唱えられ、

その地名から「吸坂」と名付けられました。

しかし、有田古窯跡の山小屋や百間窯等で、

吸坂とされる鉄釉陶片が確認された事によって誤認である事が立証されました。

鉄釉を主体とした吸坂は有田産という事が確定されていますが、

現在も「吸坂」という地名を冠した呼称は残っています。

古九谷様式の金銀彩

金銀彩の焼成は明暦年間(1655~58)に始まったと推測されており、

欧州にも輸出されていた事がV.O.C(オランダ東インド会社)による輸出関係記録や、

伝世品から確認されています。

銀彩は1670年代に入ると使用例が減少していきます。

一つの要因に銀彩は年月の経過に伴って酸化して黒く変色する為とも考えられています。

一方、金彩は輸出古伊万里の全盛期である元禄年間(1688~1704)から多用され、

色絵の主流となる豪華絢爛の金襴手において隆盛しました。