絵文様

Design

動物文様

鮎

鮎は川底の石に付く珪藻類を食べて成長する淡水魚です。秋に川の中流域で産卵し、稚魚期は海へ下って越冬し、初春に川を上って清流に棲みます。寿命は普通一年である事から「年魚」と呼ばれ、中には越年鮎も知られます。濁った水中では生きられない為、鮎が棲むという事は水質のバロメーターにもなります。夏を告げる旬の魚で、鮎の肉は香気を帯びている事から「香魚」とも呼ばれます。神功皇后が鮎を釣って戦勝祈願の占いをしたという故事もあります。

鶯

鶯は春鳥、春告鳥、報春鳥等の異名を持ち、春を告げる縁起の良い鳥です。夏は山地帯の低木林で繁殖し、冬は低地に移って市街地にも現れます。鳴き声を楽しむ為、古くから飼い鳥として珍重されてきました。梅の香にとまる姿は美しく、「梅に鶯」とは取り合わせの良い例えを指します。日本三鳴鳥の一つに数えられ、山梨県と福岡県の県鳥です。

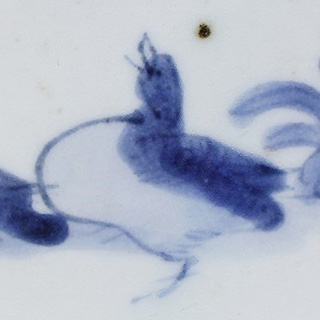

兎

兎は飛び跳ねる姿から飛躍、多産な事から豊穣と繁栄、月に棲んでいる事からツキ(幸運)を招くと云われています。古来より月と兎は馴染みが深く、玉兎、月兎等の異名が知られており、中国では月に不老不死の霊薬を作る兎と蟾蜍(ヒキガエル)が棲み、日本では月で兎が餅つきをしていると伝えられます。波兎は琵琶湖の竹生島をモチーフにしており、謡曲『竹生島』の「月海上に浮かんでは兎も波を走るか面白の浦の気色や」に因みますが、鰐鮫を欺いて海を渡ろうとした因幡の白兎のイメージも投影されていると考えられます。宋への留学を終えて帰路についた大応国師の船が嵐に遭遇した際、白兎が波上を疾駆して水路を開き窮地を脱したという説話も知られています。波兎は「火伏せの神」として、火を扱う陶工にとっても特別な信仰心がありました。初期伊万里においても明時代末期の古染付に類似する月兎文様が確認でき、古染付の影響を受けたと推測されています。古染付の兎は耳が短く、初期伊万里は耳が長くて可愛い姿といった点も特徴の一つです。

海老

海老は海、湖沼、川等の水域に生息し、海老、螧、蛯は大型で海底を歩行する種類、蝦、魵、鰕は小さくて泳ぐ種類を指します。長い髭のような触角を頭に付け、腰を丸めて勢い良く飛び跳ねる姿は、古くから腰が曲がっても元気な老人に喩えられ、日本では不老長寿の象徴とされてきました。武家社会では硬殻に覆われた姿が甲冑を身に付けた勇ましい武将の象徴とされました。中国では腹部が自由に曲がり、跳ねる力が強い事から、「物事が順調に進んで運気の良い事」を寓意します。

蟹

蟹は「華甲(還暦)」の象徴とされています。「華」の字を分解すると6つの「十」と「一」になり、「甲」は甲子で十干十二支の始まりです。還暦の吉祥である「菊と蟹」は華甲(菊=華、蟹=甲羅)を表現しています。又、中国で蟹は「横行君子」とも呼ばれ、権力に抗って横(我が道)に行くという意味があります。

亀

亀は古くから鶴と共に長寿瑞祥の象徴とされており、中国の神仙思想に説かれる蓬莱山には松竹梅と共に鶴や亀が描かれました。「亀は万年」と云われ、千歳を経た時に霊を備えて吉凶を知ります。古来中国では麒麟、鳳凰、応竜と共に「四霊(四瑞)」の一つとして尊崇され、東西南北を青龍、白虎、朱雀、玄武の「四神」が守ると伝えられました。

川蝉

川蝉(翡翠)は水辺に生息する小鳥で鮮やかな水色の体色と長い嘴が特徴です。美しい外見から「渓流の宝石」、「青い宝石」とも呼ばれ、両翼の間から覗く背中の水色は鮮やかで光の当たり方によっては緑色にも見えます。宝石の「翡翠」はこの鳥の羽色に由来して名付けられました。

雁

雁は秋に来て、春に帰りますが、近世以後は秋の雁を指すようになっています。古人は秋空に整然と飛来する雁の列を愛しみ、花を見残して去る春の雁を惜しんで「二季鳥」と名付けました。「雁行」というように飛ぶ時に横やV字形に列を連ねるのも特徴です。葦と共に描かれた葦雁文も盛んに用いられました。

麒麟

麒麟は聖人が出て善政をしく前に現れると伝えられる想像上の瑞獣です。古来中国では鳳凰、霊亀、応竜と共に「四霊(四瑞)」の一つとして尊崇されました。体は鹿、尾は牛、蹄は馬、額は龍に似て頭上には一本の角があり、背毛は五彩で体毛は黄色です。名称に雌雄の区別があって雄の麒麟を「麒」、雌の麒麟を「麟」とします。幸福と繁栄をもたらす吉祥の象徴です。

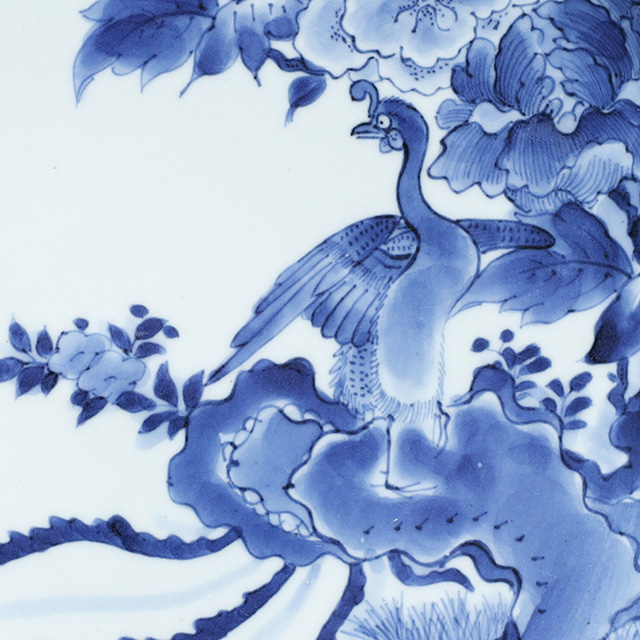

孔雀

孔雀は中国では瑞鳥として牡丹と共に配されてきました。その華やかな容姿は富の象徴とされ、生命力や繁殖力の強さから子孫繁栄の意味を持ちます。サソリや毒蛇等の害虫を好んで補食する事から、邪気を払う益鳥としても尊ばれてきました。

蝙蝠

蝙蝠の語源は蚊をよく捕食する事から「蚊屠り」と呼ばれたのが由来とされています。視覚は鈍く、声帯から超音波を発して反響を聞きながら障害物との距離を計ります。中国では蝙蝠の「蝠」が「福」と同音である事から吉祥を意味し、「五羽の蝙蝠」は「五福」と呼ばれ、長寿、富貴、栄達、健康、子孫繁栄の象徴とされました。蝙蝠の文様が単独で用いられる事は極めて少なく、李朝では壽字や蓮文様と組み合わされたりして用いられています。

鷺

鷺は飛翔する時に頚を乙字形に曲げ、繁殖期には頭の羽毛が後方に長く伸びます。中国において白鷺は白羽の美しさや優雅な姿が好まれ、蓮と同じように泥中に染まらない高潔な人格の喩えとして好まれた文様です。蓮池に鷺は、「蓮=連」、「鷺=路」のように発音が通じる事から、「一路連科」(続けて科挙に合格する立身出世)を寓意し、宋時代以降、絵画や工芸品によく表現されました。肥前磁器において描かれた白鷺は高潔さというよりも、身近な水辺の風景にある親近感で捉えられていると推測されます。

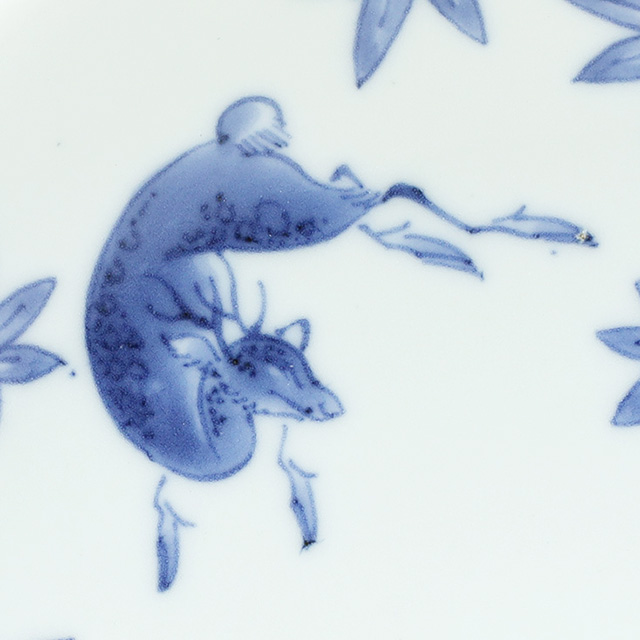

鹿

鹿は神の使いとして神社に飼われる事もあり、角は雄のみにあって毎年生え変わります。中国では1000年で「蒼鹿」、1500年で「白鹿」、2000年で「玄鹿」になるとの伝説があり、長寿の仙獣とされています。寿老人には玄鹿を伴う表現が多いです。又、福禄寿の「禄」と同音同声である為、文字の上からも長寿の象徴とされています。明・清時代の磁器には多数の鹿が描かれた「百鹿文」が知られています。日本においては平安時代に鹿と紅葉を組み合わせる文様が生まれ、後に和様意匠として長く用いられる事になりました。

獅子

獅子は熱帯動物のライオンです。古くは猪や鹿と区別する為に「唐獅子」とも云われました。日本に居なかった為、中国から伝わってきた絵画や文様を見て知った動物です。その為に文様として描かれた獅子は実際のライオンとはかなり異なっています。獅子には魔除けの力があるとされており、牡丹と組み合わせた「唐獅子牡丹」、玉と戯れる「玉取獅子」が有名です。「牡丹に獅子」とは取り合わせの良い例えを指します。

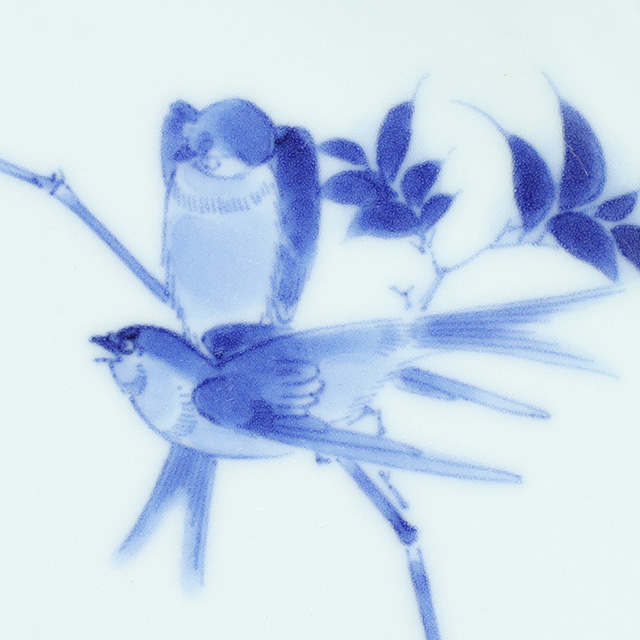

雀

雀は一年を通して見られる愛らしい鳥です。古来、厄をついばむ鳥として、子孫繁栄や家内安全の象徴とされてきました。文様としては平安時代から見られ、竹に雀、稲穂をついばむ雀、冬の寒さに羽毛をふっくらと膨らませた福良雀等、日本人特有の細やかな自然観察で意匠化されています。

蝶

蝶文は奈良時代に文様として確立し、平安時代には公家装束の有職文様や調度品にも採用されました。卵から幼虫、さなぎの姿を経て、やがて美しい蝶へと変わる事から女性の人生と重ねられ、健やかな成長を願い、振袖の柄にも好まれています。天高く飛び立っていく様子は立身出世、不死、復活の象徴として武家に好まれ、産卵期につがいで仲睦まじく飛ぶ姿は夫婦円満の象徴です。中国では蝶を「ボウ」と読み、80歳を意味する語「耋」と同じ発音である為、長寿を意味する吉祥文様とされています。

燕

燕は春に暖かくなってくると、東南アジアから海を渡って日本に来る渡り鳥です。カラスや蛇等の外敵から身を守る為、家の軒先等の人の出入りが多い場所に巣を作ります。夏は燕の子育ての時期であり、つがいで子を育てる事から子沢山、安産、縁結びという意味を持ち、古くから福を呼ぶ鳥として「燕が巣を作る家は栄える」と伝えられます。農家では害虫を食べてくれる益鳥として愛されました。

鶴

鶴は古くから亀と共に長寿の象徴とされ、吉祥の鳥として尊ばれました。沼地、平野、海浜等に群棲して地上で営巣・産卵します。雌雄共に行動して一生を添い遂げる事から夫婦円満の象徴でもあります。松の小枝をくわえた「松喰鶴」、雲と共に描かれた「雲鶴」等も意匠として広く用いられています。

闘鶏

闘鶏とは雄鶏を闘わせて勝負を競う行事で「鶏合」ともいい、「英雄闘志」の吉祥文様です。唐の玄宗が乙酉生まれだった為、清明節に好んで催された故事が由来とされています。日本では中国文化の伝来と共に奈良時代以前から行われていたと推測されますが、最も古い記録は8世紀前半に編纂された『日本書紀』であり、平安時代の宮中で春先の陰暦3月3日の行事として流行しました。平安後期には庶民間にも広く親しまれ、江戸時代には賭博の対象とされる事が多くなった為、幕府は幾度か禁止令を発し、明治時代には法令で禁止される地域もありました。

虎

虎はシベリアからアジアに広く分布し、多くは単独で森林や水辺に生息します。竹林に潜む「竹虎」、龍と共に描かれた「龍虎」等も意匠として広く用いられています。

鼠

鼠の殆どは夜行性で人間が寝ている間に食料等を食べたりするので、「寝盗み」が転じて「ねずみ」という名称が付いたと云われます。一生伸び続ける特徴的な門歯を持つ為、常に何か硬い物をかじって前歯をすり減らす習性があります。繁殖力の強さから子孫繁栄や五穀豊穣の象徴ともされ、白鼠(大黒鼠)は福をもたらす「大黒天の使い」として知られています。大黒鼠は「大根食う鼠」と音が似ている事から縁起の良い取り合わせとされます。

鳳凰

鳳凰は梧桐(青桐)に宿り、竹の実を食べ、醴泉水を飲むという想像上の霊鳥です。古来中国では麒麟、霊亀、応竜と共に「四霊(四瑞)」の一つとして尊崇されました。聖天子出生の瑞兆として出現すると伝えられており、体は前半身が麒麟、後半身は鹿、頸は蛇、尾は魚、背は亀、頷は燕、嘴は鶏に似て、羽は孔雀のように五色絢爛で声は五音にかなって気高いと云われます。「鳳」は雄、「凰」は雌を指す事から夫婦円満の象徴とされており、桐や牡丹と共に描かれる事が多いです。中国で龍は「皇帝」、鳳凰は「皇后」の象徴として知られています。

木菟

木菟には羽角という耳のように突出した羽毛があり、梟には一部を除いてありませんが、何れもフクロウ科に属する同じ仲間で分類学上の区別はありません。梟は古代ギリシャでは女神アテナの従者であり、「森の賢者」と称される知恵の象徴とされています。日本において「不苦労=苦労しない」、「福来郎、福籠=福が訪れる」、「福老、富来老=豊かに年を取る」、「福路=旅の安全、人生の幸福」等のゴロ合わせから、幸福を招くとも伝えられます。

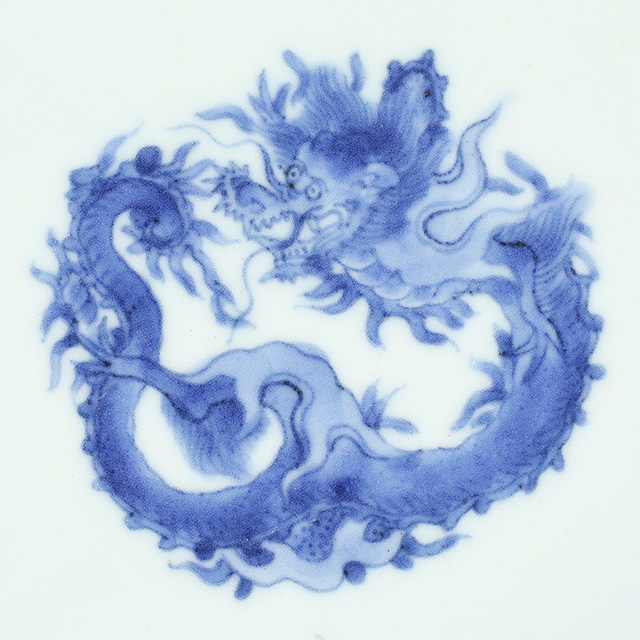

龍

龍は水中に棲んで空を飛翔し、雲を起こして雨を呼ぶという想像上の生物です。古来中国では麒麟、鳳凰、霊亀と共に「四霊(四瑞)」の一つとして尊崇されました。中国で龍は「皇帝」、鳳凰は「皇后」の象徴として知られ、朝鮮や日本においても重要な装飾文様として定着しました。1297(大徳元)年に一般庶民の使用する龍爪は四爪とする建白が行われ、1314(延祐元)年に元王朝は「五爪二角」の龍を皇帝・宮廷の象徴文様に決定しました。明・清王朝もこの制度を継承し、御器廠(景徳鎮官窯)において使用されました。日本にはこうした五爪龍の思想は入りませんでした。世を丸く統治できる威徳が備わった名君(龍)であって欲しいと願望する庶民の心を反映して、龍を丸く描いた団龍文様が描写されたとも伝えられています。主な種類に虬龍、雨龍(蛟龍)、応龍、魚体龍、蚊龍、蟠龍等が知られています。

植物文様

紫陽花

紫陽花は白、青、赤、紫等、様々な色がありますが、土が酸性だと青色、アルカリ性だとピンク色の紫陽花が咲きます。順々に色彩が変化するところから「七変化」の名称も知られています。語源は「あづさい‐青い花が集まって咲く‐」で、「あづ(集まる)」+「さあい(真藍)」に由来しています。花色の変化から「移り気、心変わり」等の花言葉もあります。長崎市花にも指定されています。

梅

梅は早春、葉に先立って色彩豊かに花を開きます。花は五弁で色は白、紅、薄紅等があり、身近でおめでたい植物として好まれました。香気が高く、夜に香るともいわれます。日本にも奈良時代迄には中国から伝えられたとされており、平安時代以降は特に香を賞で詩歌に詠まれました。江戸時代以降は品種改良が進み、江戸中期頃から果実生産も盛んになりました。果実は梅干しや梅漬けとし、木材は器物として使用されます。その美しさを高潔な花として君子に例えた「四君子(菊、蘭、竹、梅)」にも含まれており、君子とは徳が高くて品位の備わった人物を指します。又、「三友(松、竹、梅)」、「五友(菊、蘭、竹、梅、蓮)」の一つとしても知られており、文様に知られる「梅に鶯」とは取り合わせの良い事の喩えとされています。

楓

楓の語源は葉が蛙の手を広げた形に似ている「蛙手(かへるで)」の転とされています。紅葉は秋に木の葉が紅変する事を指し、美しい楓の紅葉がそのまま植物名になりました。古くから秋の風物詩として欠かせません。紅葉はカナダの国章にも指定されています。

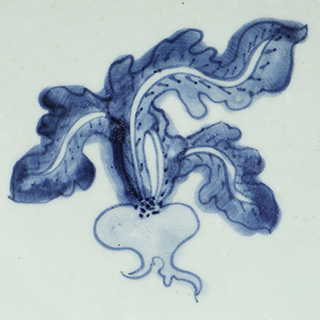

蕪

蕪は寒い冬の時期にも沢山の葉を付け、大きな実に成長する生命力の象徴です。別名をカブ、カブラナ、スズナといいます。「春の七草」の一つであり、1月7日(人日の節句)に食べて、邪気払い、無病息災を祈願します。かぶ(株)が上がるから幸運とされ、かぶら・かしら(頭)は立身出世を意味する事から事業を始める縁起物ともされます。

菊

菊は薬草として奈良時代に中国から伝えられました。平安時代になると重陽の節句(陰暦9月9日)に、宮中で菊酒を飲んで長寿を願う「観菊の宴」が催され、歌会では数々の菊の歌が詠まれます。能の「菊慈童」は菊の露を飲んで不老不死になったという説話で、菊水に長寿延命の縁起が込められました。これが歴代の天皇に喜ばれ、皇室の紋(16の重弁)に取り入れられます。その美しさを高潔な花として君子に例えた「四君子(菊、蘭、竹、梅)」にも含まれており、君子とは徳が高くて品位の備わった人物を指します。又、「五友(菊、蘭、竹、梅、蓮)」、「三香(菊、蘭、水仙)」の一つとしても知られています。「菊水」は流水に菊花が浮かんでいる様子を描いた日本人好みの意匠で、南北朝時代の武将・楠木正成の家紋としても名高いです。高台寺蒔絵を代表する「菊桐」は桐に瑞鳥が集まるという中国の故事に基づきます。

桐

桐は五月頃に芳香ある淡紫色の鐘状花が円錐状に集まって開きます。材は軽軟の色白で調湿性や耐火性に優れて防虫効果があり、軽くて加工しやすい事から琴、箪笥、家具材、下駄、箱等に用いられます。古来より日本では女児が産まれると桐を植え、婚礼時には娘の幸せを願い、嫁入り道具として桐箪笥を誂えるという風習がありました。葉と花を組み合わせた形は吉祥文様であり、嘗ては「十六弁の菊花文」と同様に「五七の桐文」は皇室の許可なく使用する事は禁止され、後に豊臣秀吉が「五三の桐文」を織田信長から拝領し、更に天皇家から「豊臣」姓と共に「五七の桐文」を賜りました。秀吉はその権勢を誇示する為に衣装、家具、襖等に使用して「太閤桐」と名付けて愛用しました。

芥子

芥子には多くの種類があり、日本でよく目にするのは葉が薊に似ている薊芥子、「虞美人草」や「ポピー」とも呼ばれる雛罌粟、茎や葉に固い毛が生えている鬼芥子等の園芸種です。食用としては種子を和菓子やアンパンの表面にまぶしたり、七味唐辛子の原料、金平糖の芯、小鳥の餌、油の抽出に使う等、幅広く利用されてきました。「オピウムポピー」と呼ばれる系統はアヘンの原料となる事から日本での栽培は禁止されており、毒(麻薬)にも薬(鎮痛剤、睡眠薬)ともなります。

柘榴

柘榴は果樹や観賞用として、日本には平安時代に渡来しました。6月頃に鮮紅色五弁の筒状花を開き、果実は秋に熟して大きな球形を呈します。果皮は黄紅色で黒斑があり、熟すると裂けて中にある多数の種子を一部露出します。中国では多産を意味する吉祥文様であり、日本でも鬼子母神の象徴として吉祥果とされています。

水仙

水仙はシルクロードを経て唐時代に中国へ伝わり、日本には平安時代に齎されました。語源は「水の仙人」を意味する中国古典に由来します。春に先駆けて清楚で香しい花を咲かせる水仙は新春の瑞兆花ともされ、雪中に毅然として咲く「雪中花」の名でも知られています。三香(菊、蘭、水仙)の一つとされ、福井県越前海岸の群生(越前水仙)は有名で福井県花に指定されています。

躑躅

躑躅は主にアジアに広く分布し、ネパールでは国花となっています。日本で最も親しまれている植物の一つで、万葉集にも詠まれている程、古くから栽培されていました。最も樹齢の古い古木は、800年を超え1,000年にも及ぶと推定されています。ツツジは「躑躅」と書きますが、「見る人が足を止める程に美しい」という事に由来します。「躑」と「躅」は何れも「立ち止まる」、「佇む」という意味があります。

椿

椿は常緑樹である事から長寿を象徴します。日本原産で古来より呪力を持つ神聖な樹であると伝えられ、椿で作った杖や槌、枝や葉を焼いた灰や煙は、災いや悪霊を祓う「厄除け」の力が信じられました。茶の湯では炉の季節の花として切り離す事ができず、日常生活において油、化粧品、薬としても重宝されました。紅白の色合いはお祝いの席にも相応しく、気品と華やかさを備えた着物の柄としても人気があります。

蓮

蓮は仏教において極楽浄土に咲く神聖な花です。池や沼の不浄な泥水の中から汚れのない清浄な美しい花を咲かせる姿が、仏の智慧(悟り)や慈悲の象徴とされています。花が散った後に花托は蜂の巣状になる事から日本では「蜂巣(はちす)」と呼ばれていましたが、「蓮(はす)」に転訛されました。五友(菊、蘭、竹、梅、蓮)の一つとしても知られています。

瓢箪

瓢箪は古来より縁起物とされ、除災招福のお守りや魔除けとして広く用いられてきました。三つ揃って「三拍(瓢)子」、六つ揃って「無病(六瓢)息災」とされ、蔓が伸びて多くの実を付ける事から「子孫繁栄」という意味も持っています。家の中の気の巡りを活性化させ、悪い気を吸収して弱めてくれる「化殺」の効果があるとされています。

牡丹

牡丹は奈良時代に中国から伝えられました。別名を深見草、富貴草、宝相華、二十日草、名取草、山橘と云います。元は薬用(鎮痛、消炎、浄血)とされていましたが、盛唐時代以降、どの花よりも優雅で豪華である事から「百花の王」と名付けられました。古くから詩歌、文学、絵画の題材となり、平安時代には衣装の文様として用いられるようになりました。「立てば芍薬 座れば牡丹 歩く姿は百合の花」とは、女性の美しい容姿だけでなく、美しい所作や振る舞いを花に喩えて形容した言葉です。芍薬は枝分かれせずに茎が真っすぐに伸びているので、「立っている美人」、牡丹は低く横に張っているので、「座って落ち着いている美人」、百合は風を受けて揺れる様子を「優美に歩く美人」になぞらえています。獅子と組み合わせた「牡丹に獅子」とは取り合わせの良い喩えを指します。青磁に入れられた牡丹は最高の取り合わせです。

その他の文様

網魚

網には願いを成就させる(絡め取る)という意味があります。「魚」は「余」と同音で余裕や豊かを寓意し、 網と魚で「一網打尽に豊かさを掴み取る」という吉祥文様です。

雲錦

雲錦とは満開の桜を白雲に(昔の桜は白色が主流)、鮮やかに色付いた紅葉を錦織に見立てた春秋の季節感を共に満喫できる日本的意匠です。

唐子

唐子とは中国風の髪型や服装をした童子です。唐子文は子に恵まれ、家族や子孫繁栄の願望から成立しました。この意匠は古染付に多く見られ、平戸焼にも色濃く受け継がれています。

壷々

壷々とは三千家家元の替紋として知られる意匠です。京都・伏見稲荷大社に信仰の厚かった元伯宗旦が、初午の日に境内で売られていた土産物の田宝(伝法)を紋に好み替えたもので、三千家個々に組み方が異なっています。田宝とは底が平らで中に膨らみのある口が狭い土器です。粗塩を入れて火中に投じて焼塩(精製塩)を作るのに使用されました。小振りのものは幾つかを掌に入れて転がすと「ツボツボ」という音を発する事から、「壷々」とも呼ばれて子供用の玩具とされました。名称の由来は大阪市此花区伝法町で作られたとする説が知られています。